Zwei Jahre Corona in Zahlen

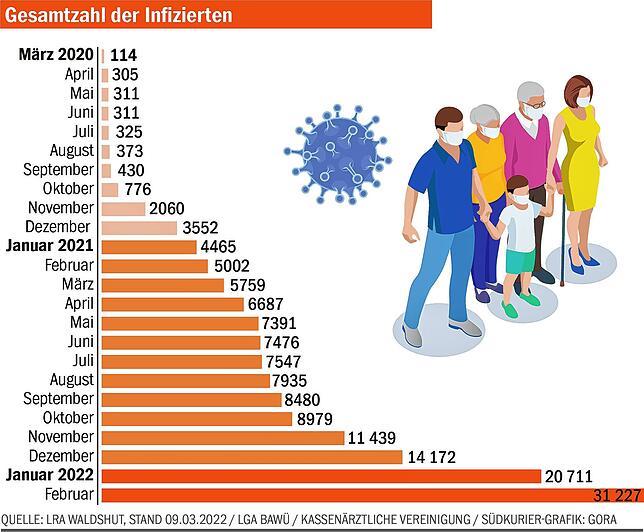

Insgesamt 34.429 Infektionen zählte das Robert-Koch-Institut unter den Bewohnern im Kreis Waldshut bis zum 9. März 2022. Rechnerisch sind damit mittlerweile 20,2 Prozent aller Kreisbewohner mit dem Virus infiziert worden. „Rechnerisch“ deshalb, weil bereits einige Bürger schon zum zweiten Mal mit dem Virus in Kontakt kamen.

Im Vergleich mit den Schweizer Nachbarn ist diese „Durchseuchungsrate“ im Kreis Waldshut noch gering: In der Stadt Basel liegt sie bei 30,3 Prozent, im Kanton Baselland bei 32,3 Prozent und im Aargau bei 30,7 Prozent.

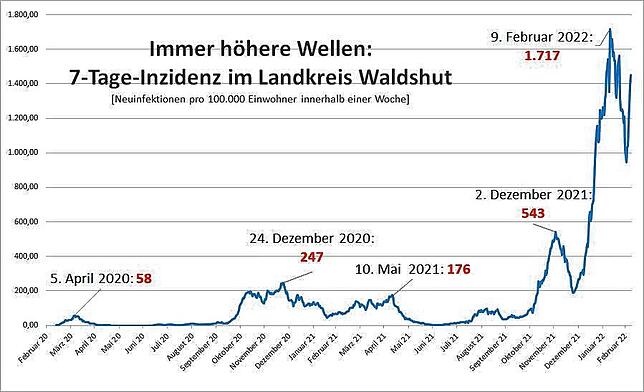

Fünf Infektionswellen kann man im Rückblick feststellen – wobei sie teilweise ineinander übergingen. Auffällig: Fast jede Welle war höher als die vorherige. Tatsächlich gehen schon 60 Prozent aller Ansteckungen auf das Jahr 2022 zurück – dabei ist es erst gut zwei Monate alt. Das Virus hat sich immer weiterentwickelt, immer ansteckendere Varianten setzten sich durch.

Was im März 2020 als erste Welle begann und für einen „ersten Lockdown“ inklusive Grenzschließungen sorgte, sieht im Rückblick vergleichsweise harmlos aus: Beim Höhepunkt am 5. April 2020 wurde eine 7-Tage-Inzidenz von gerade einmal 58 errechnet. Allerdings ist bis heute völlig offen, wie hoch die Dunkelziffer der symptomfreien Infektionen zu in dieser Phase war. Denn Schnelltests gab es damals noch nicht.

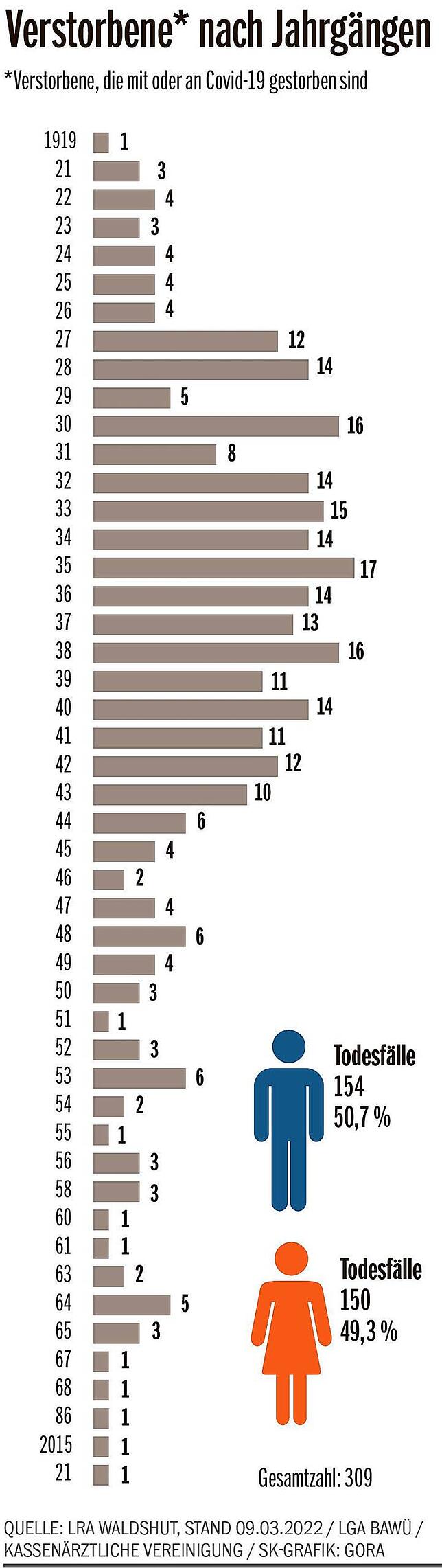

Auch die zweite und dritte Welle im Winter 2020/21 erlebte mit Spitzenwerten von 247 und 176 im Vergleich zu heute geradezu gemäßigte Inzidenzwerte. Doch diese Phase war alles andere als harmlos: 181 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Sars-CoV2-Erkrankung zählte das Landratsamt Waldshut zwischen November 2020 und Juni 2021.

Dies sind zwei Drittel aller Corona-Toten im Kreis bislang (286). Mit dem enorm starken Anstieg der Infektionsfälle wächst aktuell übrigens auch die Zahl der Todesfälle: Seit 1. Dezember 2021 wurden im Landkreis Waldshut 55 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gezählt.

Hamsterkäufe, Lockdown, harte Konkurrenz aus dem Internet: Zwei harte Jahre für den Handel

Am Anfang standen Hamsterkäufe. Nudeln, Hefe und immer wieder Klopapier – das waren zu Beginn der Corona-Krise die meist begehrten Waren, die im Einzelhandel über die Ladentheke gingen. Aber von den Maßnahmen, die während der Pandemie ergriffen wurden, wurde letztlich der gesamte stationäre Einzelhandel erheblich in Mitleidenschaft gezogen – wenngleich es eklatante Unterschiede zwischen den verschiedenen Handelssparten gab.

Die sogenannten Geschäfte des täglichen Bedarfs bekam in den ersten Monaten der Pandemie vor allem die Grenzschließung zur Schweiz und das damit verbundene Ausbleiben der Einkaufstouristen zu spüren. Selbst nach Wiedereröffnung der Grenzen kamen die Einkäufer von der anderen Rheinseite zunächst erst zögerlich zurück.

Wie viele andere Wirtschaftsbereiche reagierten auch die großen Lebensmittelmärkte mit Kurzarbeit und reduzierten Öffnungszeiten. Gleichwohl waren die Auswirkungen für diesen Sektor wesentlich weniger gravierend als für Mode-, Schmuck- und andere Geschäfte, die nicht zum täglichen Bedarf gerechnet wurden.

Diese waren von den Lockdowns betroffen, mussten also monatelang die Läden geschlossen halten. Die Folge waren auf der einen Seite gähnend leere Innenstädte, auf der anderen Seite erlebte der Online-Handel einen extremen Aufschwung, da dieser die ganze Zeit über nicht reglementiert war.

Zwar begannen auch viele Einzelhändler, ihre Internet-Angebote zu intensivieren. Mit der übermächtigen Konkurrenz internationaler Konzerne können sie in aller Regel aber nicht mithalten.

Seit dem Lockdown im Winter 2020/21 haben die Läden zwar wieder durchgehend geöffnet. Allerdings waren die stationären Einzelhändler auch in den vergangenen Monaten immer wieder von strikten Beschränkungen betroffen. Lange galt für einige Bereiche die 2-G-Regelung – all dies hat zu erheblichen Umsatzeinbrüchen geführt.

Das Gebot der Stunde lautet unterdessen, wieder Lust auf Einkaufen in den Innenstädten zu machen und die vielfältige Geschäftswelt wiederzubeleben. Etliche Projekte, auch auf überregionaler Ebene, sind dazu im Gange.

Plötzlich war die Grenze geschlossen

Das Coronavirus selbst war erst seit wenigen Tagen nachgewiesen, dann folgte der nächste Schock: Am 16. März 2020 wurde die Grenze zur Schweiz geschlossen. Auch das Nachbarland riegelt die Übergänge ab. Hinüber darf praktisch nur noch, wer im Nachbarland arbeitet. „Verunsicherung an der Grenze“, titelte der SÜDKURIER an diesem Tag.

Aufgrund der Corona-Pandemie sah sich die Region mit einer Situation konfrontiert, die sich niemand hätte vorstellen können. Barrikaden wurden an den Grenzübergängen errichtet, Bauzäune versperrten Brücken und gewohnte Übergänge. Selbst die sogenannte grüne Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz wurde abgesperrt. Die Bilder der abgesperrten Grenzübergänge im Landkreis Waldshut werden wohl unvergessen bleiben, ebenso wie die im Nachbarkreis Lörrach.

Bis 16. Juni 2020 wurde an den Grenzübergängen streng kontrolliert. Die Infrastruktur vor allem im östlichen Kreis Waldshut war stark betroffen: Die Schweizer Züge hielten nicht mehr an den deutschen Bahnhöfen und in dieser eng mit der Schweiz verzahnten Region spürte die Bevölkerung die Grenzschließung wohl am deutlichsten in ihrem Alltag. Doch die Auswirkungen auf persönlicher Ebene waren noch gravierender, als für die Wirtschaft oder die Verkehrsströme: Am gesamten Hochrhein wurden Familien, deren Angehörige in beiden Ländern leben, und Menschen in binationalen Partnerschaften wurden voneinander getrennt. Sie durften sich über Wochen nicht sehen. Eine Situation, bei vielen Menschen in der Region tiefe Spuren hinterlassen hat und viele bis heute bewegt.

Am 16. Mai wurden 2020 wurden die sichtbaren Absperrungen zwischen Deutschland und der Schweiz abgeräumt. Doch es blieb bei – wenn auch etwas gelockerten – Einreisebestimmungen. Ohne den sogenannten „triftigen Grund“ blieb das Nachbarland unerreichbar. Erst am 15. Juni 2020 öffnen die Schweiz und Frankreich ihre Grenzen nach Deutschland wieder, einen Tag später zieht Deutschland nach.

Es folgte der Sommer, in dem die Situation sich deutlich entspannte. „Die Grenzen dürfen nie wieder geschlossen werden“ – ein klare Forderung, die beiderseits des Rheins immer wieder gestellt wurde und weiterhin gestellt wird.

Auch das zweite Pandemie-Jahr 2021 startete mit Verunsicherungen: Testpflicht, Impfzertifikatspflicht, Genesenennachweis waren plötzlich nötige Unterlagen, um ins Nachbarland einreisen zu dürfen. So scharf kontrolliert wie 2020 wurde allerdings nicht mehr. Die große Angst vor einer erneuten Grenzschließung blieb bis heute zwar unbegründet, aber ganz fort ist sie noch immer nicht.

Dennoch: Nachdem die Schweiz bereits seit Februar fast komplett auf die Corona-Schutzmaßnahmen verzichtet, genießen auch viele Bewohner der deutschen Rheinseite die Freiheiten im Nachbarland – ob beim Einkaufen oder zuletzt bei einer Fasnacht, die tausende Gäste auf Schweizer Seite des Rheins zusammenbrachte.

Die Schulen im Ausnahmezustand

Schon nach den Fasnachtsferien 2020 machten sich die ersten Auswirkungen der eintretenden Pandemie auch an den Schulen am Hochrhein bemerkbar. Die Schüler, die in Risikogebieten Urlaub gemacht hatten, blieben vorsorglich zuhause. Doch dies war erst der Anfang. Die Zeiten, in denen Homeschooling, Wechselunterricht und die ständig ändernden Regeln in den Familien für erheblichen Stress sorgten, ließen nicht lange auf sich warten. Es ist der 13. März 2020, der in die deutschen Geschichtsbücher eingeht. Die Schulen schließen. Neuer Unterrichtsort: Zuhause. Und das ziemlich unvorbereitet und mit mangelnder digitaler Ausstattung.

Am 4. Mai durften dann nach sieben Wochen zumindest die letzten beiden Abschlussklassen der weiterführenden Schulen wieder die Schulbank drücken – unter Bedingungen, die sie zuvor nicht kannten. Die Schüler sprachen von einem 'ziemlich seltsamen Start'. Nach und nach durften auch die anderen wieder gehen – oft nur im Wechsel-Betrieb. Ende Mai folgte das Ausnahme-Abitur, doch die lang ersehnte Abschlussfeier im großen Stil fiel flach. Immerhin ein kleiner Trost: Nach dem ersten Corona-Schuljahr musste keiner sitzenbleiben und mit Lernbrücken in den Sommerferien konnte Schulstoff nachgeholt werden. Und im neuen Schuljahr gingen die Schulen in einen Regelbetrieb ohne Abstand, aber mit Vorsichtsmaßnahmen, die immer wieder abgeändert wurden – und das teilweise sehr kurzfristig. Mit Maske oder ohne am Sitzplatz? Auch dies änderte sich mehrmals. Nach den Herbstferien dann saßen die Schüler mit Mütze, Schal und Decken in der Schule, immerhin musste alle zwanzig Minuten gelüftet werden. Und Mitte Dezember war‘s dann klar: Der nächste Lockdown ist da und mit ihm erneute Schulschließungen. Das Fernlernen war für viele Familien eine große Herausforderung.

Und auch bis zum Sommer 2021 war die Schulzeit geprägt vom ständigen Hin und Her zwischen Fernlernen, Präsenz- und Wechsel- und Regelunterricht, ab Mitte April dann gepaart mit einer Testpflicht.

Und diese neue Teststrategie sollte dann tatsächlich dafür sorgen, dass das Schuljahr 2021/22 ganz ohne Schulschließungen auskommt. Und das gelang bis jetzt auch – wenn auch mit vielen positiv getesteten Schülern.

Krasses Hin und Her in der Gastronomie

Vor allem das erste Corona-Jahr hatte es für die Gastronomie und die Hotellerie ganz schön in sich. Los ging es mit einer zweimonatigen Schließung von Mitte März bis Mitte Mai. Angesichts sinkender Infektionszahlen erlebten die Gastronomen einen relativ normalen Sommer, wobei das Geschäft in den Gartenwirtschaften besonders brummte.

Der Hammer folgte aber im Spätherbst: Angesichts drastischer Anstiege der Infektionszahlen gab es ab Ende November einen neuerlichen Teil-Lockdown, der in einigen Teilen – auch der Gastronomie – sieben Monate währen sollte. Viele Wirte reagierten, indem sie beispielsweise Lieferangebote oder andere Alternativen anboten. Oft handelte es sich um symbolische Aktionen, um nicht in Vergessenheit zu geraten. Der wirtschaftliche Erfolg stellte sich nur in seltenen Fällen ein.

Alle diese staatlich verordneten Schließungen wurden freilich mit Hilfszahlungen verbunden. Allerdings erfolgten diese gerade in der langen Teil-Lockdown-Phase oft mir erheblicher Verspätung und waren noch dazu an erhebliche bürokratische Auflagen geknüpft.

Das von Verbänden wie dem Dehoga befürchtete flächendeckende Gaststättensterben blieb bislang aus, wenngleich tatsächlich einige Betriebe verschwanden – und obwohl es für die Gastronomie auch im zweiten Corona-Jahr alles andere als einfacher wurde.

Denn gewisse Beschränkungen blieben – vor allem die 3-G-Regelung im Außenbereich, die mit zunehmendem Infektionsgeschehen im Herbst und Winter zunehmend verschärft wurde. Über weite Strecken der vergangenen Monate galt in Innenräumen sogar 2-G-plus, es gab Sperrstundenregelungen und immer wieder strikte Kontrollaktionen der Ordnungsämter. Erst im Februar 2022 traten zunehmend Lockerungen in Kraft, Zugangsbeschränkungen für Ungeimpfte wurden aufgehoben, noch immer gilt aber 3-G.

Mit dem Auf und Ab in der Gastronomie ist unterdessen ein weiteres Problem einher gegangen, dessen Ausmaß aktuell noch gar nicht absehbar ist: Personalmangel. Denn vor dem Hintergrund von Betriebsschließungen, Kurzarbeit und allgemeiner Unsicherheit sind viele Mitarbeiter in andere Branchen abgewandert.

Das Vereinsleben kommt fast zum Stillstand

Besonders hat die Corona-Welle die Vereine überspült. Hieß die Haltung anfangs März 2020 noch „wir warten ab“, wurden die vielen Sportler, Musiker und Zugehörigen aus anderen Sparten Mitte des Monats prompt von der Realität eingeholt. Kein Training, keine Fußball- oder Handballspiele, keine gemeinsamen Proben, keine Konzerte, keine Ausstellungen und, und, und.

Nahezu das komplette Vereinsleben kam zum Stillstand. Aber die Vereine reagierten schnell, waren sehr kreativ. Sie entdeckten die virtuelle Welt für sich. Einige Beispiele: Die Lauchringer Handballer trainierten virtuell miteinander, legten ganze Programme auf und trafen sich sogar zur Weihnachtsfeier am Computer oder Smartphone. „Die Stadtmusik Tiengen probt als virtuelles Orchester“, lautete eine SÜDKURIER-Schlagzeile. Der VfB Waldshut organisierte ein Auto-Kino. Die Narren der Zünfte in Waldshut und Oberlauchringen legten ihre Fasnachtsauftritte auf den Bildschirm.

Viele Jubiläumsveranstaltungen fielen flach oder wurden verschoben. Wie beim Blasmusikverband Hochrhein oder bei einigen Fußballvereinen wie beim FC Erzingen, SV Stühlingen und FC Grießen. Letzterer ließ es sich nicht nehmen, das Jubiläum auf irgendeine Weise zu feiern. So stießen die Grießener Kicker vor den Bildschirmen zu Hause auf 100 Jahre an – mit einem schönen virtuellen Programm.

Nach den ersten Lockerungen probten die Musiker erst einmal im Freien mit viel Abstand. Fußballspiele gab‘s unter einigen Vorschriften. Die Verantwortlichen mussten sich mehr mit umfangreichen Hygienekonzepten beschäftigen, damit sie sich endlich wieder treffen durften. Aber kaum rollte der Ball, wurde der Spielbetriebe mit dem zweiten Lockdown erneut eingestellt.

Besonders hart traf es die Narrenvereine. Sie brachten die Fasnacht 2020 gerade noch so ins Trockene. Zwei Mal in Folge wurden dann aber große Umzüge verboten. Große Narrentreffen fielen aus. Aber die Narren ließen sich das bunter Treiben in der fünften Jahreszeit nicht vermiesen. Sie feierten Fasnacht in dem Rahmen, in dem es eben möglich war.

Mittlerweile, nach zwei Jahren Pandemie, darf wieder einiges laufen. Aber noch nicht alles. Sie spielen wieder Fußball, Handball, treiben Sport. Das Wichtigste: Sie dürfen sich treffen.

Corona-Impfungen bringen neue Hoffnung

Große Hoffnung auf ein Stück mehr Normalität setzten auch die Menschen am Hochrhein in die Impfung gegen das Coronavirus. Die Impfkampagne nahm Anfang 2021 Fahrt auf – wenn auch nur sehr langsam. Am 2. Februar hat das mobile Impfteam mit den Impfungen in den Pflegeheimen begonnen. 180 Bewohnern und Pflegern dreier Altenpflegeeinrichtungen in Bad Säckingen und Herrischried erhielten das Serum von Biontech. Erste geimpfte Person im Landkreis war die damals 84-jährige Ingeborg Rolle aus dem Seniorenheim Sonnhalde in Bad Säckingen.

Derweil liefen in der Stadthalle Tiengen die Vorbereitung für die Eröffnung des Kreisimpfzentrum des Landkreises Waldshut, das am 22. Januar seinen Betrieb aufgenommen hat. Der Ansturm auf die ersten Impftermine, die ab 15. Januar gebucht werden konnte, war groß – der Frust über die überlastete Telefon-Hotline und das Internet-Buchungsportal auch.

34 Senioren haben am ersten Öffnungstag des Kreisimpfzentrum die Corona-Impfung erhalten, der erste von ihnen war Werner Gottstein aus Wehr-Brennet. Wegen des Impfstoff-Mangels wurde zunächst nur an zwei Tagen in der Woche geimpft.

Um noch mehr über 80-Jährigen im Landkreis eine Corona-Impfung zu ermöglichen, stellte der Landkreis unter Federführung des Pandemie-Beauftragten Olaf Boettcher am 16. Februar einen Gemeinde-Impftag in der Gemeindehalle Willaringen auf die Beine, bei dem 100 Senioren in ihrem Heimatort geimpft wurde. Es war die erste Impfaktion dieser Art im Land Baden-Württemberg, viele andere Kreise folgten dem Waldshuter Modell. Auch heute gibt es noch regelmäßig solche Impfaktionen in den Kommunen.

Im August drehte erstmals der Impfbus seine Runden durch den Landkreis Waldshut. Im Gepäck hatten Ärzte des Kreisimpfzentrums die Impfstoffe von Johnson&Johnson sowie Biontech. Der Bus steuerte Ziele im gesamten Landkreis an und hielt vor Gemeindehallen oder Supermärkten, eine Anmeldung war nicht notwendig. In den Wintermonate wurde aus dem Impfbus die Gemeindeimpf-Tour, noch immer werden mehrmals pro Wochedezentrale Impftermine in den 32 Kommunen des Landkreises angeboten.

Im Sommer ließ die Nachfrage nach Impfungen zusehends nach und das Land beschloss die Schließung der Impfzentren. Das Kreisimpfzentrum Tiengen hatte am 30. September seinen letzten Arbeitstag. Seit dem 22. Januar hat das 165-köpfige Team 115.155 Impfungen verabreicht.

Bevor im Herbst die Nachfrage nach Booster-Impfung stark anstieg, eröffnete der Landkreis Waldshut am 22. Oktober in Bad Säckingen das erste Mini-Impfzentrum des Landkreises. Ziel des landesweit einzigartigen Angebots war ein niederschwelliges Angebot für den Corona-Schutz zu schaffen. Ab Ende Oktober gab es einen regelrechten Ansturm auf das Mini-Miz und das Angebot des Impfbusses, teilweise bildeten sich meterlange Schlangen vor dem Kleinbus. Der Landkreis Waldshut reagierte schnell und kündigte einen Monat nach Eröffnung des Mini-KIZ in Bad Säckingen die Eröffnung weiterer Einrichtungen in Lauchringen, Bonndorf und Häusern an. Mittlerweile sind nur noch die Impfzentren in Lauchringen und Bad Säckingen in Betrieb, in Bonndorf und Häusern wurden die Mini-KIZ am 25. Februar geschlossen.

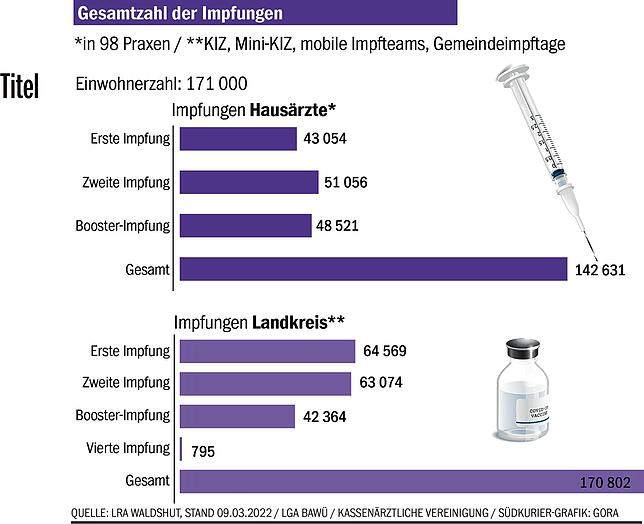

Die aktuelle Impfstatistik des Sozialministeriums weist eine Quote von 72 Prozent vollständig geimpften Kreisbewohnern aus. 52,4 haben eine Auffrischungsimpfung erhalten. Allerdings macht das Landratsamt darauf aufmerksam, dass diese Zahl nicht die Bewohner des Landkreises erfasst, die in der Schweiz oder im sonstigen Ausland ihre Impfungen erhalten haben.

Vom 1. Oktober bis 9. März wurden laut Auskunft des Landratsamtes bei Aktionen des Impfbusses, in den Mini-KIZ und an den Gemeindeimpftagen 56.774 Impfungen verabreicht. Davon entfielen 22.623 auf die Gemeindeimpftage. In den Gemeinden war das Impfteam bisher an genau 100 Tagen im Einsatz.

Von allen im Landkreis Waldshut durchgeführten Impfungen (KIZ, Mini-KIZ und Mobile Impfteams) entfielen rund 68 Prozent auf den Impfstoff von Biontech, 18 Prozent auf Moderna, 11 Prozent auf Astrazeneca, 3 Prozent auf Johnson und Johnson. Der vor Kurzem zugelassene Proteinimpfstoff von Novavax liegt, Stand 9. März, mit 46 Impfungen bei 0,03 Prozent.

Im Landkreis Waldshut gab es bislang 64.569 Erstimpfungen, 63.074 Zweitimpfungen, 42.364 Drittimpfungen und 795 Viertimpfungen. Vom Kinderimpfstoff wurden bis 9. März 1807 Dosen an Kinder zwischen 5 und 11 Jahren verabreicht.