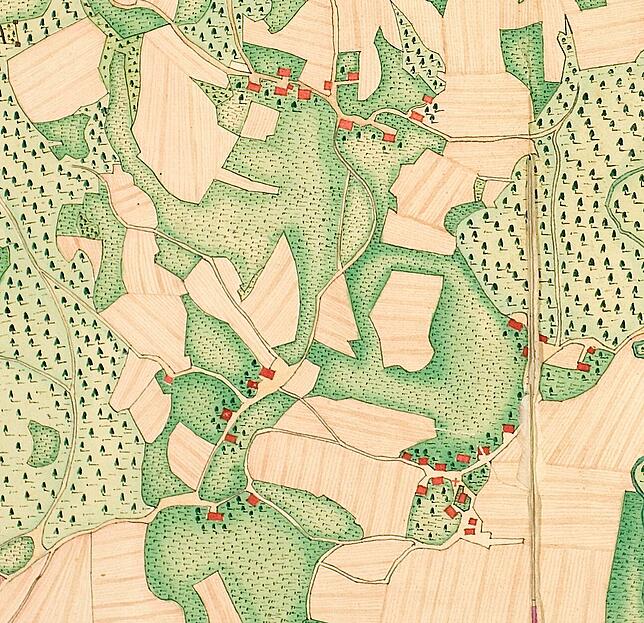

Man kann sich glücklich schätzen, dass Kaiserin Maria Theresia (1717 bis 1780) zum Zweck einer gerechten Steuererhebung 1769 angeordnet hat, ihre österreichischen Vorlande auszumessen. So entstanden zwischen 1773 und 1788 allein in der ehemaligen Grafschaft Hauenstein, dem Gebiet zwischen Wehra und Schwarza/Schlücht, mehr als 70 Gemarkungskarten. Sie bringen heute wertvolle Erkenntnisse über die landeskundliche und siedlungsgeografische Entwicklung und sind dem Heimatforscher eine unverzichtbare geschichtliche Quelle.

Eine dieser Karten ist der „Plan des Bahns der Gemeind Niderhof“, die der Geometer Joseph Fridolin Kunzelmann 1779 fertigte. Die Karte hat das Format 52 mal 71 Zentimeter und besitzt den Maßstab 1:6000. Diese Zahl ist allerdings nicht ersichtlich, sondern ergibt sich nach Berechnung. Die Maßstabsleiste am unteren Kartenrand stellt eine „Scala von 300 Ruthen“ dar. Diese entspricht 948 Metern, da eine vorderösterreichische Ruthe mit 3,16 Metern definiert ist. Weil die Maßstabsleiste 15,8 Zentimeter lang ist, kann der Maßstab mit 1:6000 bestimmt werden.

Es ging aber nicht in erster Linie um die zeichnerische Aufzeigung des Bahns, wie die Gemarkung früher bezeichnet wurde, sondern um die Veranschaulichung der Nutzungsarten und die Ermittlung ihrer Flächen. Hierbei hatte der Landvermesser zwischen „rusticalem“ (bäuerlichem) und „dominicalem“ (herrschaftlichem) Besitz zu unterscheiden.

Die Gemarkungsfläche von Niederhof hatte Kunzelmann mit 1135 Jauchert (409 Hektar) berechnet. Dazu gehörten vor 240 Jahren bereits die einst selbständigen Weiler Diegeringen und Zechenwihl. Das Eigentum der Bauern wurde mit 889 Jauchert (320 Hektar) ausgewiesen, was sich aus 328 Jauchert Ackerland, 258 Jauchert Grünland, 285 Jauchert Wald und 18 Jauchert sonstigen Nutzungsarten zusammensetzte. Das fürstliche Stift Säckingen besaß zu diesem Zeitpunkt noch 36 Jauchert (13 Hektar) Wirtschaftsfläche, überwiegend Wald. Darin inbegriffen waren 14 Jauchert Wald, die dem jeweiligen Pfarrer von Murg vorbehalten waren.

Zum restlichen Gelände der Gemarkung Niederhof zählte auf ihrer Ostseite mit 210 Jauchert (76 Hektar) der Wald, der umgangssprachlich unter der Bezeichnung Schulerholz bekannt ist. Er galt als Laufenburger Besitz, wies jedoch einige Besonderheiten auf. Mit 131 Jauchert war der Forst im mittleren und unteren Bereich als Niederhofer Viehweide deklariert. Auf den nördlichsten Teil mit elf Jauchert hatte die Gemeinde Hänner Anspruch. Die Fläche darunter, bis zur Hammermatt, war der 53 Jauchert große „Spittelhau“, der Wirtschaftswald des linksrheinischen Laufenburger Krankenhauses. Die restlichen 14 Jauchert waren Grünland, die Bürger aus Laufenburg und Rhina nutzen konnten.

Veränderungen der Gemarkungsgrenze

Die Gemarkungsgrenze von Niederhof hat sich seit ihrer Abbildung von 1779 mehrfach verändert. So hatte Geometer Kunzelmann die heutigen Gewanne Groß Ehrstädt und Langenried zwar zeichnerisch Niederhof zugehörig dargestellt, hatte aber die Fläche von 66 Jauchert (24 Hektar) rechnerisch dort nicht berücksichtigt. Er brachte auf seinem Plan lediglich den Vermerk an, dass man sich diesbezüglich mit der Gemeinde Murg im Streit befindet. Das Langenried kam anlässlich der Katastervermessung in den 1880er Jahren tatsächlich zur Gemarkung Murg, das Gebiet Groß Ehrstädt konnte dagegen bei Niederhof bleiben.

Vom Schulerholz trat Niederhof das neugebildete Gewann Storchenmatt an die Stadt Laufenburg ab und der Spittelhau ging zur Gemarkung Binzgen. Eine weitere Teilfläche ging nach Oberhof. Und so kam es, dass die Gemarkung Niederhof heute nur 338 Hektar umfasst. Dafür hat sich die Einwohnerzahl gegenüber 1779 von etwa 400 Bewohnern auf rund 1700 erhöht.

Der Geometer

Joseph Fridolin Kunzelmann (1730 bis 1790), Geometer und Ratsherr, stammte aus einem alten Säckinger Geschlecht, das bis ins Jahr 1585 zurückgeht. Zehn Gemarkungspläne sind von ihm bekannt, neben dem von Niederhof (1779) auch der über das benachbarte Rhina (1780). Der letzte Abkömmling des Geometers war der Gewerbeschulrat Hugo Gilgin (1900 bis 1990), dessen Mutter die letzte Trägerin des Kunzelmann-Namens war. Sie heiratete 1887 den Drechslermeister und Kaufmann Edmund Gilgin (1842 bis 1906).