In der letzten Folge der Serie über historische Landkarten soll ein Blick auf die aus alter Zeit stammenden Kartenwerke der Schweiz geworfen werden. Der Werdegang der eidgenössischen Kartografie verlief ähnlich wie die des deutschen Kartenaufkommens. Im Fricktal ist er gegen Ende des 18. Jahrhunderts aufgrund der gemeinsamen Zugehörigkeit der Gebiete links und rechts des Hochrheins zu Vorderösterreich ohnehin identisch.

Schweiz etwas schneller als Baden

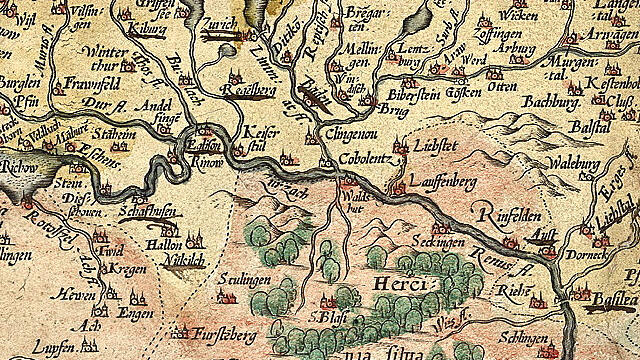

Während als erste relativ genaue Karte im südbadischen Raum 1545 die „Nigra Sylva“ von Sebastian Münster herauskam, erschien die erste Karte der Schweiz, die das gesamte Gebiet des Landes mit bedeutenden Ortschaften und Gewässern festhielt, bereits sieben Jahre zuvor. Ihr Urheber war der Glarner Historiker Aegidius Tschudi (1505 bis 1572).

Die Karte hatte den ungefähren Maßstab von 1:350 000, ist nach Süden orientiert und wurde 1538 als Beilage zur „Uralt warhafftig Alpisch Rhetia“ beigegeben, dem einzigen zu Tschudis Lebzeiten veröffentlichten Buch mit einem deutschen Text. Von dieser Erstausgabe ist heute kein Exemplar mehr vorhanden. 1560 wurde die Karte ein zweites Mal gedruckt, wovon noch eine Fertigung erhalten ist, die sich in der Universitätsbibliothek Basel befindet.

Mit der Landkarte von 1538 erhielt die Kartografie der Schweiz Anstöße und Impulse. Die Genauigkeit und Darstellungsweise der darauffolgenden Kartenerzeugnisse wurden immer besser, was auf die zunehmende Tätigkeit qualifizierter Kartografen und Landvermesser zurückzuführen ist.

Ein großer Schritt war es bis zu den Bannkarten, die südlich und nördlich des Hochrheins von vorderösterreichischen Landvermessern gezeichnet wurden. Die Geometer Johann Garnie, Fridolin Garnie, Fridolin Leimgruber, Joseph Leimgruber und Joseph Fridolin Kunzelmann kartografierten von 1772 bis 1783 die Gemarkungen der Fricktaler Gemeinden. So entstanden 23 Kartenblätter im Maßstab zwischen 1:2000 und 1:10 000. Die Karten enthalten wichtige Straßen und Wege, Ortsnamen, Gebäude, Nutzungsarten und sind begrenzt durch Bannsteine, die überwiegend heute noch als Gemarkungsgrenzsteine vorhanden sind.

Das erste genaue Kartenwerk des Kantons Aargau entstand zwischen 1837 und 1843, die der ehemalige Ingenieurgeograf der preußischen Armee, Ernst Heinrich Michaelis (1794 bis 1873), bewerkstelligte. Es waren 18 Rahmenkarten im Maßstab 1:25 000, die aneinandergereiht das ganze Kantonsgebiet abdeckten. Die Michaeliskarte war für den Gründer des Eidgenössischen Topografischen Bureaus, General Guillaume-Henri Dufour (1787 bis 1875), Grundlage für seine im Jahr 1844 herausgegebenen Kartenblätter im Maßstab 1: 100 000, die als amtliches Landeskartenwerk in der ganzen Schweiz großen Anklang fanden.

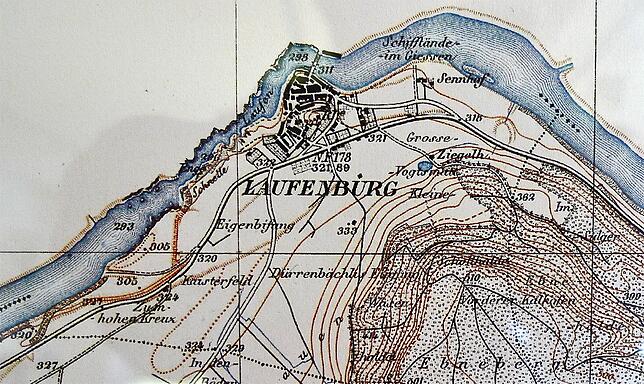

Eine Weiterentwicklung war der Topografische Atlas der Schweiz, inoffiziell auch Siegfriedkarte genannt. Es handelte sich um ein amtliches Kartenwerk im Maßstab 1:25 000, dessen Herausgabe durch das Eidgenössische Topografische Bureau, jetzt unter der Leitung von Hermann Siegfried (1819 bis 1879), 1870 begonnen wurde und dessen Fertigstellung bis 1922 dauerte. Im Jahr 1952 wurden Siegfried- und Dufourkarten schließlich durch die neue Landeskarte der Schweiz ersetzt.

Die Ausstellung

Die derzeit im Museum Schiff in Laufenburg/CH stattfindende Ausstellung unter dem Titel „Die Hochrheinregion in historischen Landkarten“ ist noch bis zum 6. Januar 2019 mittwochs, 14 bis 16 Uhr, sowie samstags und sonntags, 14 bis 17 Uhr, geöffnet.