Es war ein sensationeller Fund, den Archäologen aus Basel kürzlich machten. Beim Bau des neuen Parkhauses des Kunstmuseums Basel fanden sie in einer mittelalterlichen Latrine das vollständige Skelett eines männlichen Berberaffens. Die gab der Kanton Basel-Stadt in einer Pressemitteilung bekannt.

Im Bereich des im 19. Jahrhundert verfüllten Grabens der mittelalterlichen Stadtbefestigung Basels wird zwischen dem Kunstmuseum und dem Antikenmuseum derzeit ein neues Parkhaus gebaut. „Die baubegleitenden Rettungsgrabungen brachten bisher spannende Funde von der römischen Zeit bis zur Neuzeit zum Vorschein“, schreibt Präsidialdepartment, das für die Ärchäologische Bodenforschung zuständig ist. „Der spektakuläre Fund eines Affenskeletts ermöglicht nun einen völlig unerwarteten Blick in die Lebenswelt des Mittelalters.“

Wo wurde das Skelett gefunden?

Die Archäologen hätten das Skelett in der Verfüllung eines im untersten Bereich erhalten gebliebenen Turms der Inneren Stadtmauer entdeckt. Die Bewohner der an die Stadtmauer grenzenden Häuser des Vorderen Ramsteinerhofs hätten den Turm, nachdem er mit dem Bau der Äußeren Stadtmauer seine Wehrfunktion verloren hatte, nicht nur als stilles Örtchen genutzt, sondern darin auch ihre Haushaltsabfälle entsorgt, so der Kanton Basel-Stadt. Dank der zahlreichen Keramikfunde, darunter auch ganze Töpfe, könne das Affenskelett sicher ins 15. Jahrhundert datiert werden. Es sei daher wahrscheinlich, dass der Affe aus der Zeit des Basler Konzils (1431–1449) stammt.

Wann wurden Affen gehalten?

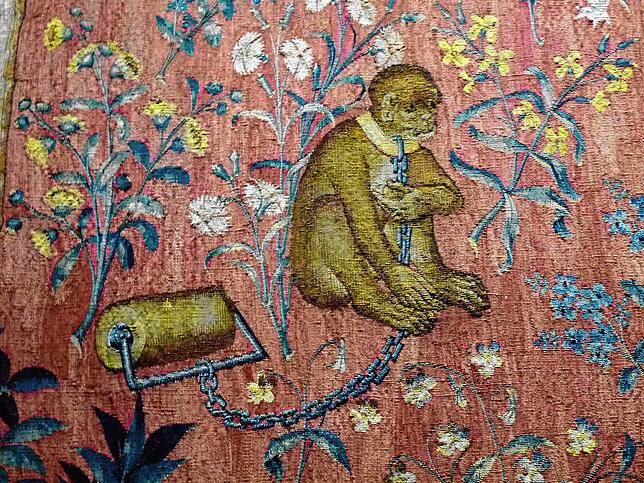

Die Haltung von Kleinaffen als Heimtiere sei zwar bereits seit der Antike bekannt, ein eigentlicher Import solcher Affen entwickelte sich aber erst ab dem 12. Jahrhundert, so das Präsidialdepartment des Kantons-Basel Stadt. Im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit sei die Haltung von Affen als Heimtiere insbesondere bei Klerikern und humanistischen Gelehrten beliebt gewesen. Affen seien manchmal aber auch von fahrenden Gauklern vorgeführt worden, obwohl ihre Anschaffung ausgesprochen teuer war. Die häufigste Art war der in Nordafrika beheimatete Berberaffe. Obwohl diese robusten Affen nur geringe Ansprüche an Klima und Ernährung hatten, waren sie als Heimtier wenig geeignet. Abbildungen zeigen, dass die Tiere oft angekettet gehalten wurden.

Wie wurde der Affe gehalten?

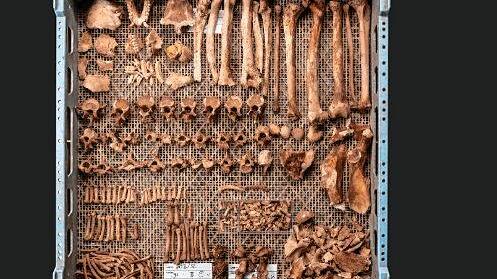

Bei dem aktuellen Fund handle es sich um einen vollständigen männlichen Berberaffen. Das knapp ausgewachsene, zwischen fünf und acht Jahre alte und ziemlich kräftige Tier wies Spuren einer wenig artgerechten Haltung auf, so die Archäologen. So hatte es einige verheilte Brüche, eine Entzündung am Ellbogen und abgeschliffene Eckzähne gehabt, die als möglicher Infektionsherd lebensgefährlich gewesen seien.

Von wem wurde der Affe gehalten?

Wem der Berberaffe einst gehörte, sei nicht mit Sicherheit festzustellen, da das Haus an der Rittergasse 24, zu dem die Latrine gehörte, in der fraglichen Zeit oft den Eigentümer wechselte. Als Besitzer des Affen kommt nach ersten Recherchen am wahrscheinlichsten Heinrich von Beinheim in Frage, der die beiden Häuser „zum Panthier“ und „zum Vorderen Ramstein„ 1447 kaufte. Der maßgeblich an der Gründung der Universität beteiligte Gelehrte erhielt 1452 von der Stadt das Recht, den Stadtgraben zwischen seinem Haus und dem Aeschenschwibbogen privat zu nutzen. Als Inhaber wichtiger Ämter am Bischofshof und am Basler Konzil verfügte er über hervorragende internationale Kontakte und auch das nötige Kleingeld, um sich ein exotisches Heimtier zuzulegen.

Warum ist der Fund eine Sensation?

Das Affenskelett in der Latrinenverfüllung des mittelalterlichen Turms sei nicht nur einer der frühesten und vollständigsten Funde dieses exotischen Heimtiers, es sei darüber hinaus auch europaweit eine große Seltenheit. Von Russland bis Spanien und von Nordirland bis zu den Alpen gebe es aus dem Mittelalter bislang nur fünf archäologische Nachweise für die Haltung von Berberaffen, schreiben die Archäologne. Bei den meisten bekannten Funden handle es sich dabei lediglich um einzelne Knochen. Ganze Tiere, wie nun in Basel geborgen, seien praktisch nicht vorhanden.

Dieser außergewöhnliche Fund komme zum Zeitpunkt der Diskussion über eine Volksinitiative im Kanton Basel-Stadt, welche Grundrechte für nichtmenschliche Primaten fordert. Erst im September hat das Bundesgericht die Basler Primaten-Initiative für zulässig erklärt.