Blenden wir zurück in die Nachkriegszeit: Im Juni 1948 die Währungsreform und die Einführung der D-Mark, Mai 1949 die Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Die Grundlagen für die Normalisierung des öffentlichen und privaten Lebens waren gelegt, der Wiederaufbau und später das Wirtschaftswunder konnten beginnen.

In Laufenburg amtierte seit 1950 Albert Wasmer umsichtig als Bürgermeister. Er überzeugte seine Stadträte, neben dem Gasthaus Sternen einen Städtischen Festsaal zu bauen, der auf Stelzen aus der Rheinfront herausragte. Im Frühjahr 1953 wurde der schlicht-schöne Raum mit rund 250 Sitzplätzen eingeweiht. Damit besaß Laufenburg vor Säckingen und Waldshut einen vorzeigbaren Veranstaltungsort, der erst zwei Jahrzehnte später durch die Rappensteinhalle abgelöst wurde.

Diesen Saal erfüllte die bald 40-jährige Liselotte Schmidle, von den Akteuren liebevoll „das blonde Burgfräulein“ genannt, mit künstlerischen Glanzlichtern. Vier Jahre lang brachte sie als Privatperson in gut 20 Anlässen Spitzenkünstler von Bühne, Film und Rundfunk in die Kleinstadt mit 3000 Einwohnern. Die Besucher kamen aus einem weiten Umkreis, trotz der Grenzkontrollen auch aus der Schweiz.

Wer war Liselotte Schmidle, die ihr Leben lang Wert auf die Anrede Fräulein legte? Am 3. Februar 1915 wurde sie in der Hauptstraße 12, in dem stattlichen Haus mit der einzigen Hotzenhaube im Städtle, geboren. Ihr Vater Oskar war Buchbinder und Buchdrucker und führte ein Schreibwarengeschäft, ihre Mutter Margarete stammte aus Pommern und war in Berlin aufgewachsen. Nach ihrer kaufmännischen Lehre besuchte Liselotte oft die wohlhabenden Verwandten in Berlin, erlebte dort 1936 die Olympiade und entwickelte ihre Vorliebe für Theater, Kabarett und Konzerte, für alles Schöne und Künstlerische. Nach dem Krieg übernahm Fräulein Schmidle das Geschäft und erweiterte es um Spielwaren und eine Toto-Lotto-Annahme. Bis 1997, bis ins 82. Lebensjahr, saß sie erhöht im Laden neben der Kasse und hatte alles im Blick. Stets freundlich und kompetent.

Wie hat diese Frau es neben dem Beruf geschafft, noch künstlerische Veranstaltungen zu managen? Das ist nicht mehr genau zu beantworten. Angefangen hat es 1949, als ein Mitglied des Tegernseer Bauerntheaters in den Laden kam und nach der Möglichkeit, hier aufzutreten, fragte. Liselotte vermittelte den Nebenraum des Gasthauses Laufen und übernahm unentgeltlich den Kartenvorverkauf. Dann erschien eine kleine Wanderbühne und wollte im Festsaal mit der Operette „Zigeunerbaron“ auftreten und zugleich billig privat übernachten. Sie arrangierte alles, auch mit Hilfe ihres Personals, das als Platzanweiser und Überbringer der üblichen Blumensträuße am Schluss fungierte. In einer Nebenrolle: Anneliese Rothenberger!

Wer hat in den frühen 1950er Jahren die Leute nach Laufenburg gelockt? Das waren die Bunten Abende des Südwestrundfunks in Baden-Baden mit erstklassigen Solisten und Konferenziers und dem Orchester Willi Stech. Hans-Joachim Kulenkampff war dabei und die 13-jährige Cornelia Froboess, die von ihrem Vater am Flügel begleitet sang: „Ich heirate Pappi“ und „Pack die Badehose ein“. Rasch ergab es sich, dass für die Agenten und Konzertbüros Laufenburg eine geschickte Zwischenstation zwischen den Spielorten Basel und Zürich war. So für das renommierte Münchner Kammerorchester, für die tanzenden Geschwister Hedi und Margot Höpfner oder den Grotesktänzer Sherrier. Olga Tschechowa und andere Ufa-Stars gaben sich die Ehre, die Basler Komödie brachte echte Shakespeare-Luft ins Städtchen. Am 9. Oktober 1955 schüttete Vico Torriani „Ein Herz voll Musik“ im vollen Saal aus und am nächsten Tag musste das Konzert wiederholt werden. Heinz Erhardt – „Noch ein Gedicht“ – Gerhard Wendland, Bully Buhlan, Peter Frankenfeld und Lony Kellner, Willy Millowitsch und der Stargeiger Helmut Zacharias wurden freudig begrüßt und gefeiert. Maestro Zacharias wollte nicht auftreten, denn die Stadt sei zu klein. Doch der Festsaal überzeugte ihn und später war er von dem begeisterten Publikum hingerissen. Für Liselotte Schmidle wurden die Kosten – für die Gagen und die Werbung – immer höher, während die Einnahmen stagnierten.

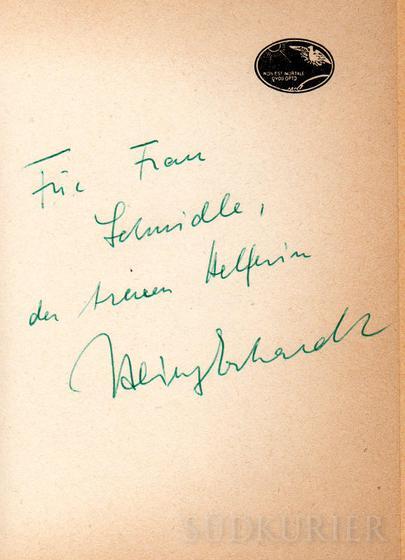

Die Widmung von Heinz Erhardt in einem Gedichtband, den er Liselotte Schmidle geschenkt hat. Bild: Fotostudio Höckendorff

Ein unterstützender Kulturverein wurde nur geplant, ein Antrag auf finanzielle Beteiligung der Stadt fand nur bei Bürgermeister Wasmer Zustimmung. Die Räte beschlossen kleinstädtisch, man könne mit dem kulturellen Angebot von Stadt- und Feuerwehrmusik, Männergesangverein und Kirchenchor zufrieden sein.

Im März 1956 gastierten die Wiener Sängerknaben in Laufenburg. Jede Familie, die einen der Sänger aufnahm, bekam eine Freikarte. Am 16. September 1956 endete Liselotte Schmidles Kulturreihe furios: mit einem Klavierabend der berühmten Pianistin Elly Ney. Der Schlussakkord war unwiderruflich.

Damals und heute

- Unsere Serie: In der großen Serie „Gedächtnis der Region“ widmet sich der SÜDKURIER in seinem Lokalteil dem Wandel am Hochrhein, am Bodensee und im Schwarzwald in den vergangenen Jahrzehnten. In Bildpaaren aus historischen und aktuellen Aufnahmen zeigt unsere Zeitung, wie sich das Gesicht der Region und mit ihr das Leben verändert hat.

- Ihre Bilder und Geschichten: Unsere Zeitung sucht historische und außergewöhnliche Bilder vom Leben in den Dörfern und Städten, von Festen, Vereinen und Arbeitsplätzen.

Schicken Sie uns Ihre Erinnerungsschätze und wir gehen dem Wandel auf die Spur! Wenn Sie Erlebnisse oder Bilder dazu haben, schicken Sie uns diese gerne per Post:SÜDKURIER Medienhaus,Lokalredaktion,Hauensteinstraße 60,79713 Bad Säckingen oder per E-Mail an saeckingen.redaktion@suedkurier.de

- SÜDKURIER damals: Wie sah die Region früher aus? Historische Themen sind ein Schwerpunkt bei SK plus, dem Angebot des SÜDKURIER im Internet. Dort finden Sie nicht nur alle Teile der diesjährigen Serie, sondern auch Vorher-Nachher-Bilder von Plätzen, Siedlungen und Bauten ins unseren Gemeinden und Städten. Die Serie im Internet: www.suedkurier.de/damals