Hotzenwald – Es ist etwas still geworden um das geplante Pumpspeicherkraftwerk Atdorf. Dieses Projekt wurde im Jahr 2008 von der Schluchseewerk AG mit Sitz in Laufenburg-Rhina erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Dafür erntete das Unternehmen aufgrund der vorgesehenen Eingriffe in die Natur Kritik von vielen Seiten. 2009 kam es zur Gründung der Bürgerinitiative Atdorf und somit zu einem organisierten Widerstand. Rund 2400 Einsprüche wurden im Raumordnungsverfahren gezählt.

Solche Zahlen sind im Zusammenhang mit dem 1976 in Betrieb genommenen Hornbergbecken, nördlich des geplanten Atdorf-Becken, nicht vorhanden. „Widerstände waren nur sehr gering“, berichtet Nadine Eiden von der Abteilung Kommunikation der Schluchseewerk AG. Einsprachen gab es zwar, aber die konnten „einvernehmlich gelöst werden“, so Eiden – zum Beispiel durch den Bau der Brauchwasserleitung unter dem Wehrabecken, durch die die Unterlieger insbesondere während der Bauzeit mit sauberem Wehrawasser versorgt werden konnten.

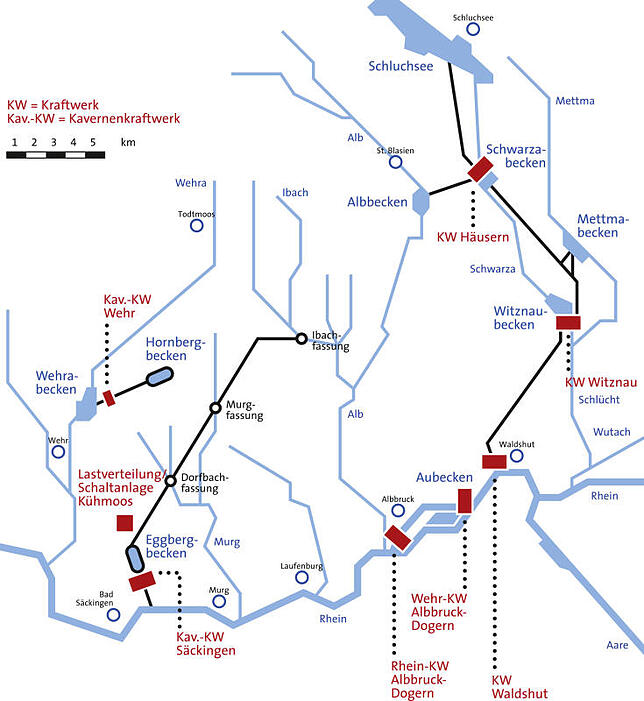

Das Hornbergbecken ist Teil der von der Schluchseewerk AG betriebenen Hotzenwaldgruppe. Sie besteht aus dem Kraftwerk Säckingen mit dem Eggbergbecken als Oberbecken und dem Rhein als Unterbecken, der Lastverteilung Kühmoos zwischen Egg und Willaringen (Gemeinde Rickenbach) sowie dem Kraftwerk Wehr mit dem Hornbergbecken als Oberbecken und dem Wehrabecken als Unterbecken. Das Kraftwerk Säckingen wurde im Jahr 1967 gemeinsam mit der Schaltanlage Kühmoos in Betrieb genommen. Im Jahr 1976 ging das Kraftwerk Wehr in Betrieb. „Zusammen bilden diese drei Standorte seither die sogenannte Hotzenwaldgruppe“, berichtet Nadine Eiden.

Das Kraftwerk Säckingen hat eine maximale Generatorenleistung zur Stromerzeugung von 360 Megawatt sowie eine maximale Pumpleistung zum Stromeinspeichern von 296 Megawatt. Es ist das erste deutsche Pumpspeicherkraftwerk in Kavernenbauweise. Das Kraftwerk Wehr hat eine maximale Generatorenleistung von 910 Megawatt sowie eine maximale Pumpleistung von 980 Megawatt und ist somit das drittgrößte Pumpspeicherkraftwerk Deutschlands. Die Lastverteilung Kühmoos ist das technische Herz der Schluchseewerk AG. Von hier aus wird der gesamte Kraftwerkseinsatz aller fünf Pumpspeicher rund um die Uhr an sieben Tagen der Woche geregelt.

Außerdem ist sie für die Pegelregulierung des Hochrheins bei den Staustufen des Rheinkraftwerks Albbruck-Dogern, des Rheinkraftwerks Säckingen und des Kraftwerks Ryburg-Schwörstadt zuständig, da diese Stauräume als Unterbecken der Kraftwerke Waldshut und Säckingen genutzt werden. Zudem ist Kühmoos ein wichtiger europäischer Netzknoten. Das bedeutet, dass der dort erzeugte Strom in das Stromnetz bei Bedarf abgegeben wird. Ist zu viel Strom im Netz, kann Kühmoos die Maschinen so steuern, dass sie den überschüssigen Strom sekundenschnell aus dem Netz ziehen und in Form von Wasser einspeichern.

Die Besonderheit der Hotzenwaldgruppe beschreibt Nadine Eiden so: „Mit dem Kraftwerk Wehr als Flaggschiff in Sachen Leistung und dem Kraftwerk Säckingen als erstem deutschen Kavernen-PSW war die Hotzenwaldgruppe jahrzehntelang mit an der europäischen Leistungsspitze in Sachen Pumpspeicher. Noch heute zählen die beiden Kraftwerke zu den größten ihrer Art.“ Mit der Hotzenwaldgruppe verbunden sind nahezu alle Arbeitsplätze der Schluchseewerk AG, also über 300. Die Baukosten für das Kraftwerk Säckingen und das Kraftwerk Wehr betrugen rund eine dreiviertel Milliarde Deutsche Mark.

Was auch Teil der Hotzenwaldgruppe hätte sein sollen, war ein Stausee im Lindauer Tal. Dieser wurde nicht realisiert, weil das Lindau-Projekt im Zusammenhang mit der Atdorf-Stufe stand, die damals genehmigt war, dennoch nicht gebaut wurde, aber auch, weil es erheblichen Widerstand gab. Die aktuellen Atdorf-Planungen umfassen das damalige Lindau-Beckenprojekt nicht.

Die höchstgelegene Stauanlage Deutschlands

- Das Hornbergbecken: Die Bauzeit des Hornbergbeckens war Mitte 1971 bis Mitte 1973. Es ist mit einem Stauziel auf 1048 Meter über Meer die höchstgelegene Stauanlage Deutschlands. Das 700 Meter lange, 300 Meter breite und 46 Meter tiefe Becken hat einen Ringdamm mit einer Grundrissform wie ein Stadion, besteht also aus zwei Halbkreisen mit zwei Geraden. Der Staudamm besteht aus Fels- und Erdmassen.

Er ist auf der Innenseite durch Asphaltbeton abgedichtet, während die Außenseite durch die Begrünung vor Erosion geschützt ist. Dafür wurden nach Fertigstellung etwa 40 000 Bäume und Sträucher weiträumig gepflanzt – eine Maßnahme, die das Becken fast unsichtbar in die Waldlandschaft integriert. Im Becken stehen zwei Türme, der Einlaufturm und der Aufzugturm. Das Hornbergbecken liegt bei Herrischried im Ortsteil Hornberg auf der Kuppe des Langen Ecks. Sein Fassungsvermögen beträgt 4,4 Millionen Kubik, was bei maximalem Turbinenbetrieb für etwa sieben Stunden Betrieb ausreicht. Die Entwicklung des Konzeptes erfolgte durch das Planungsbüro der Schluchseewerk AG, die Genehmigungs- und Ausführungsplanung durch die Firma Lahmeyer.

- Der Stausee: „Zerstört uns die heiligen Wasser nid!“: So lautete die Überschrift einer Stellungnahme des Heimatschutzes zum „Hotzenwaldwerk“ von Leopold Döbele, Murg, in der Zeitschrift „Badische Heimat“von 1958. Den „natürlichen Wasseradern des Landes und wertvollen Landschaftsabschnitten des Hotzenwaldes“, so Döbele, „drohen durch die Errichtung des geplanten Hotzenwaldwerkes der Schluchseewerk AG große Gefahr“. Der Autor bezeichnete das geplante Hotzenwaldwerk als „das größte Wasserableitungsprojekt, das je in Mitteleuropa verwirklicht wurde“. Der Antrag auf Erteilung der Konzession wurde am 1. März 1957 beim Landratsamt Säckingen eingereicht. Sämtliche bisher nicht gefassten Hotzenwaldgewässer sollten abgeleitet werden.

Durch die Ableitung, so Döbele, würden vier Zuflüsse der Alb erfasst: das Schwarzenbächle, der Ibach, der Vogelbach und Sägbach, ferner die Hauensteiner Murg und deren Zufluss, der Seelbach. Das Schwarzenbächle sollte bei der Gletschermühle „Krai-Woog-Gumpen“, ein beliebtes Ausflugsziel (Gemeinde Görwihl), bis auf 934 Meter über Meer gestaut und im Stausee Lindau gespeichert werden. Der Stausee Lindau sollte eine Länge von 3,4 Kilometer, eine Breite von 1,8 Kilometer und eine Fläche von 297 Hektar umfassen. Die Staumauer beim Krai-Woog-Gumpen sollte 82 Meter hoch werden. Döbele sah im „Hotzenwaldwerk“ einen „schweren Eingriff in die Natur“. Und: „Durch den Bau der Anlagen des Hotzenwaldwerkes werden die ursprünglichsten und schönsten Landschaftsgebiete des Hotzenwaldes berührt und teilweise schwer beeinträchtigt. Schöne, unberührte Täler versinken in den Stauseen, einmalige Naturdenkmäler werden entweder entwertet oder gar zerstört.“ Döbele weiter: „Eine der gefährlichsten Auswirkungen des Bauvorhabens wäre das Absterben unserer Gebirgsflüsse, besonders der Hauensteiner Murg, des Ibachs und der Alb.“ Der Natur- und Landschaftsschutz habe deshalb die Pflicht, „sich dafür einzusetzen, dass einseitige Maßnahmen und Eingriffe in die Natur unterbleiben. Höchste Kilowattleistung und rentable Kapitalanlage allein können nicht entscheidend sein. Es geht uns um die Erhaltung dauernder und höherer Werte, auf die die Menschheit nie verzichten kann“, schrieb Döbele. (psc)