Zugegeben, das Wandern in der kalten Jahreszeit ist nicht jedermanns Sache, doch wie heißt es so schön: „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung.“

Die Natur zeigt sich derzeit nicht wirklich von ihrer schönsten Seite, denn die Bäume sind kahl und die Felder und Wiesen graubraun. Wenn also Flora und Fauna nicht die volle Aufmerksamkeit des Wanderers beanspruchen, sind die Sinne für andere Wahrnehmungen offener. Warum nicht einmal der Spur der Steine folgen und damit in die urzeitliche Geschichte des Hegaus eintauchen? In unserer sowohl geologisch als auch historisch hochinteressanten Vulkan- und Burgenlandschaft ist die Auswahl der Ziele groß.

Beginnen wir die kleine Entdeckungstour im Städtchen Tengen am Randen, an der mittelalterlichen Hinterburg mit dem schmucken Turm, der aus Molasse-Sandstein errichtet wurde. Dieser Kalksandstein entstand vor etwa 17 Millionen Jahren, als unsere Gegend noch Küstenregion eines Meeres war. Die Gezeiten sorgten damals dafür, dass sich ein Strandsaum aus allerlei tierischen Kalkrückständen bildete, die von Austern bis zu Haifischen beziehungsweise deren Zähnen stammt.

Überbleibsel aus der Zeit des Jura

Noch heute sind die versteinerten Überbleibsel der Meeresbewohner gut zu erkennen. Aus diesem quarzithaltigen Sandstein schlugen unsere Vorfahren Mühlsteine direkt aus dem Fels, wie noch heute die Meißelschläge und Einbuchtungen an der Felswand, direkt unterhalb des Turmes, bezeugen. Von dort kann man die etwas mehr als 50 Meter tiefer liegende Mühlebachschlucht hinabsteigen und legt damit mehr als 100 Millionen Jahren Erdgeschichte zurück, denn geologisch gesehen befindet man sich in der Jurazeit mit seinem harten, hochreinen weißen Kalk, der vor etwa 150 Millionen Jahren entstanden ist und durch den sich heute der „Alte Bach“ wildromantisch schlängelt.

Sehr viel später, in der Mitte des Miozäns, also vor etwa 14 Millionen Jahren, entstanden im Hegau rund ein Dutzend Vulkane, deren Ursache in einer für geologische Verhältnisse schnellen Absenkung des Oberrheingrabens gesehen wird. Einen tiefen Blick in vulkanische Geschichte des Hegaus bietet der Hohenstoffeln mit seinen nackten, grau-schwarzen Basaltwänden, deren Säulenstruktur zu erkennen ist. In den 1930er Jahren wurde der Basalt abgetragen, wodurch der Berg einen seiner ursprünglichen drei Gipfel einbüßte.

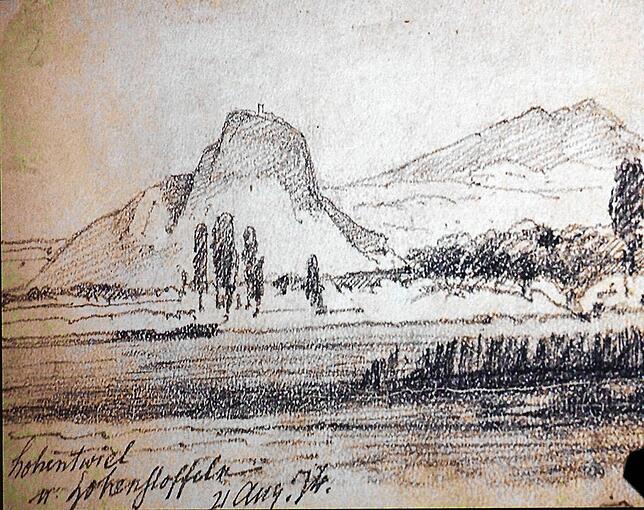

Noch heute sind die Reste der Seilbahn, mit der das Gestein ins Tal befördert wurde, von der Weiterdinger Seite her beim Spaziergang durch die bewaldeten Hänge zu erkennen. Einen Eindruck davon, wie majestätisch der Hohenstoffeln früher gewesen sein muss, geben unter anderem Bleistiftzeichnungen von Joseph Victor von Scheffel wieder, wie jene vom August 1874, wo er Hohentwiel und Hohenstoffeln gemeinsam verewigte.

Im Gegensatz zur Festungsruine Hohentwiel ist von den ehemals drei Burgen auf dem Hohenstoffeln nicht mehr viel zu sehen. Nur wenige Mauerreste zeugen noch vom früheren Burgenglanz.

Am Höwenegg, in der Nähe von Immendingen gelegen, wurde, wie auch am Hohenstoffeln, in früheren Zeiten Basalt für den Straßenbau abgetragen. Noch bis 1979 wurde das harte Gestein abgebaut und so entstand eine 85 Meter tiefe Grube. Nach Stilllegung des Steinbruchs bildete sich darin ein durch Regen- und Grundwasser gespeister See.

Eine Festungsruine mit uralter Geschichte

Beim Hohentwiel soll das Hauptaugenmerk nicht den berühmten Ruinen auf dem Phonolith-Felsen gelten, sondern dem etwa zehn Quadratkilometer großen Gelände zwischen der knapp 600 Meter hohen Erhebung Staufen, des fast ebenso hohen Plören bei Twielfeld und dem Singener Hausberg. Dort befinden sich die weitläufigen Verteidigungsanlagen, die zum überwiegenden Teil während des 30-jährigen Krieges unter dem Kommandanten Major Konrad Widerholt entstanden, als die Festung des Hohentwiel zwischen 1635 und 1644 nicht weniger als fünfmal belagert wurde. Diese der Ruine vorgelagerten, weitläufigen Erdwälle und Schanzen sind heutzutage nur sehr schwer erkennbar, weil sie durch Wald, modernere Ansiedlungen und deren Infrastruktur verborgen sind.

Aachquelle ist immer einen Besuch wert

Der letzte Wander-Tipp führt an Deutschlands größte Quelle, die der Aach im gleichnamigen Hegaustädtchen. Dort führt ein knackiger Anstieg hinauf auf das 50 Meter höher gelegene Plateau, das einen sehr schönen Blick auf die vulkanischen Bergkegel gewährt. Diese ragen übrigens nur deshalb so stolz nach oben, weil sie im Pleistozän vor etwas mehr als 100.000 Jahren durch Gletscher freigeräumt wurden, indem die Eismassen den weicheren Boden entfernt und das erstarrte Magma freilegten.

Von der Anhöhe führt der Weg durch den Wald, hin zu den Dolinen, riesigen Vertiefungen, die dadurch entstanden sind, weil die Decken der Höhlen im Laufe der Jahrtausende so stark vom Donauwasser ausgewaschen wurden, dass diese irgendwann einstürzten und diese bis zu 50 Meter tiefen Senken in der Landschaft hinterließen.