Dass das Gespräch beginnen kann, hören Dietmar Wenner und Wilfried Behrendt, am Klicken des Kugelschreibers. Und am dumpfen Geräusch der verrückten Stühle. Ihr Gegenüber sehen sie nicht.

Dietmar Wenner und Wilfried Behrendt sind blind. So sehr, dass sie inzwischen weder Konturen noch Licht oder Schatten erkennen. Die Welt um sie herum ist dunkel. Wie eine tiefschwarze Nacht, sagen beide.

Wenner und Behrendt führen ein Leben in Isolation. Wenner, bei sich zuhause in Bad Dürrheim, Behrends, bei sich in Schramberg. Seit Beginn der Pandemie gehen sie praktisch nicht mehr vor die Tür. Nicht zu Freunden. Nicht zum Einkaufen. Nur ganz selten zum Arzt. Und noch seltener zum Spazierengehen.

Denn: Die Welt da draußen ist gefährlich geworden. „Und mehr denn je, für Sehende gemacht“, sagt Wenner.

Abstand halten, ohne ihn zu sehen

Ob andere Menschen eine Maske tragen, ob sie Abstand halten, ob es Wegelinien, auf dem Boden gibt, die Menschenansammlungen entzerren sollen. All das kann Wenner nicht sehen.

Er müsste den Abstand über sein Gehör abschätzen. „Das funktioniert mal mehr, mal weniger gut.“ Und auch die Hinweisschilder an den Geschäften – auf denen stehen, wie viele Personen sich darin aufhalten dürfen – sind für ihn unsichtbar.

„Da ist die Gefahr zu groß, dass ich unabsichtlich jemandem zu nahe komme.“ Also bleibt er seit einem Jahr, seit Corona, lieber zuhause. Einkaufen gehen für ihn Ehrenamtliche der Bad Dürrheimer Nachbarschaftshilfe. „Die haben schon vor der Pandemie oft für mich eingekauft.“ Immer dann, wenn Freunde keine Zeit hatten, ihn zu begleiten.

Denn: alleine einzukaufen, das sei für Wenner ein Ding der Unmöglichkeit. „Ich sehe ja gar nicht, was ich greife. Und würde ständig etwas umstoßen.“ Und: jetzt, mitten in der Pandemie, sei es auch keine gute Idee, zu zweit in einen Laden zu gehen.

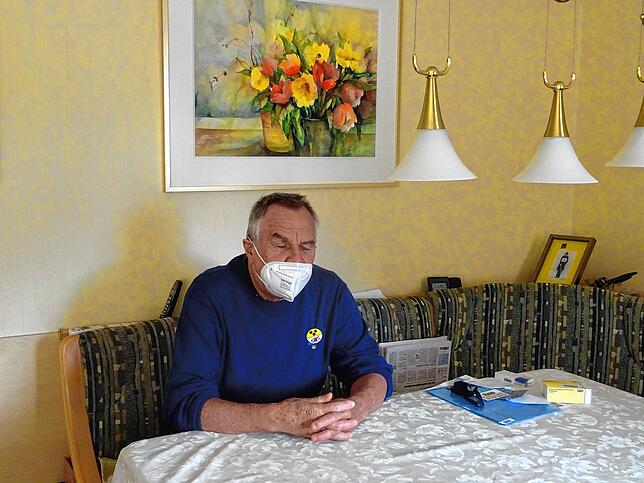

Wenn der 78-Jährige von seinem Leben erzählt, untermalt er seine Worte mit ausschweifenden Gesten. Steht er einmal auf, zeigt er auf die Bilder, die hinter ihm, im Wohnzimmer, über der Sitzbank hängen. Es sind Blumengemälde. Lila getupfte Krokusse und bunte Tulpen.

Gemälde aus einer anderen Zeit.

Als Dietmar Wenner noch sehen konnte, war er ein „Kunstfan“, wie er sagt. „Ich bin viel gereist. Und in Basel, Zürich und Stuttgart durch die Kunstgalerien geschlendert.“ Er liebte die modernen Werke. „Ich habe noch fast 30 Bilder im Keller.“ Bilder, die er nie aufgehängt habe, weil er dann schon nichts mehr sah.

Draußen ist die Welt schon gefährlicher

1993 schlich sich die Dunkelheit in sein Leben. „Augenkrebs“, sagt Dietmar Wenner. „Zwei Jahre später waren die Augen kaputt.“ Heute trägt er welche aus Glas – und hat sich eingerichtet, in seinem dunklen Leben.

Bewegt sich Wenner durch seine Wohnung, geht er langsam voran. Seine Hände gleiten an den Wänden entlang. Die Türen sind weit geöffnet. „Damit ich nicht dagegen laufe.“ Sprechende Uhren, sprechende Messbecher und sprechende Küchenwagen, Blindenstöcke und Diktiergeräte erleichtern ihm den Alltag. Zuhause.

Draußen wird die Welt schon gefährlicher. Vor zwei Wochen sei er im Treppenhaus – seine Wohnung liegt im ersten Stock – mit voller Wucht ein Dutzend Stufen heruntergefallen. „Das passiert“, sagt Wenner, als sei es etwas ganz Alltägliches. „Solche Unfälle gehören dazu.“

Ob Geräusche oder Düfte ihm in der Welt da draußen Sicherheit geben? Wenner schüttelt den Kopf und nickt dann doch. „Die Vorstellung, dass andere Sinne stärker ausgeprägt sind, stimmt nicht. Ich rieche oder höre nicht besser als vorher. Aber das ist alles, was mir noch bleibt. Also verlasse ich mich auf mein Gehör. Und auf die Hände.“

Warum Plexiglasscheiben zum Problem werden

Wäre der 78-Jährige draußen unterwegs, müsste er ständig etwas berühren, um sich zu orientieren. Sei es die Schulter eines anderen Menschen, ein Geländer, den Druckknopf an der Ampel. Oder: die Durchreiche an den Plexiglasscheiben. Auch sie müsste Wenner ertasten. „Dabei besagt die Hygieneempfehlung, nichts anzufassen.“

Ein weiterer Grund, warum er seit einem Jahr kaum noch die Wohnung verlässt.

Wilfried Behrendts Geschichte ist ziemlich ähnlich. Auch er ist im Laufe seines Lebens, mit Ende 50, erblindet. Auch er bleibt seit Corona zuhause und sagt: „Manchmal macht das einsam: Wenn du mit niemandem mehr reden, mit niemandem mehr blödeln kannst.“

Seine einzigen Besucher seien momentan die Nachbarschaftshilfe, die für ihn einkauft. Und eine ambulante Betreuung, die ihn zwei Mal die Woche besucht, um bei kleinen Hausarbeiten zu helfen.

Bei den Debatten um die richtige Corona-Politik fühlt sich der 66-Jährige nicht gehört. „An uns Blinde denkt niemand.“

Ein Gefühl, das Elke Schlenker, Vorsitzende des Gehörlosenvereins „Schwarzwald-Baar“, gut nachvollziehen kann. „Die Gehörlosenwelt wird oft vergessen. Weil es eine unsichtbare Behinderung ist“, sagt sie. Und: „Wir müssen immer wieder dafür kämpfen, wahrgenommen zu werden. Jetzt in der Krise besonders.“

Wie schwierig es sei, sich in politischen Debatten mit einzubringen?

„Sehr mühsam. Politik ist für Hörende gemacht.“ Seit Jahren, sagt Schlenker, „kämpfen wir für einen barrierefreien Notruf.“ Das Thema habe man schon lange vor Corona angestoßen. Doch: Einen barrierefreien Notruf per App wird es frühestens Ende Juli geben. Das teilt das nordrhein-westfälische Innenministerium – das die Notruf-App (Nora) im Auftrag der Bundesregierung entwickelt – auf SÜDKURIER-Anfrage mit. „Wenn jetzt etwas wäre“, sagt Schlenker, „müsste ich ein Fax an Notrufzentrale schicken.“

Auch die Apps zur Kontaktverfolgung sind längst nicht alle barrierefrei. So könnten Blinde zwar die Corona-Warn-App, aber nicht die Luca-App nutzen, sagt Jana Mattert vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband.

Und so könnten Gehörlose die Corona-Warn-App zwar lesen, aber barrierefrei zugänglich, also in Gebärdensprache, sei sie nicht, sagt Ursula Schmidt vom Gehörlosenverein „Schwarzwald-Baar.“

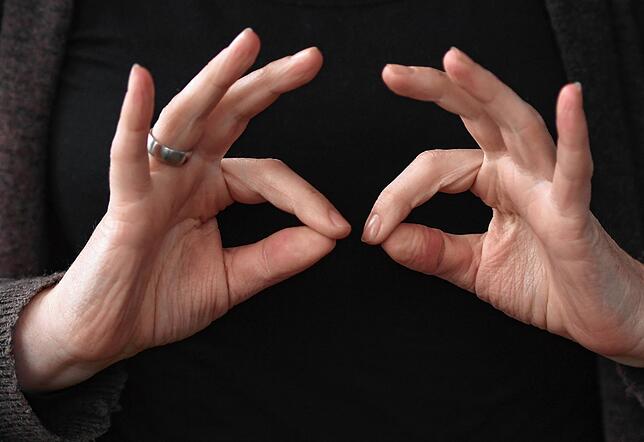

Ihr Gesicht erscheint in einem kleinen Rechteck auf dem Bildschirm. Sie und Schlenker haben sich über per Video zugeschaltet. Eine Gebärdensprachdolmetscherin übersetzt. Es ist ein Interview mit Zeitverzögerung. Doch Schmidt gebärdet schnell. In nur wenigen Sekunden greift sie mit ihren Händen in den leeren Raum, lässt dreidimensionale Bilder entstehen. Als wolle sie keine Zeit verlieren.

Ihre Hände hat sie zu Fäusten geballt, nur die Zeigefinger sind ausgestreckt, Schmidt zieht sie weg – wie zwei abgestoßene Pole, und fährt mit einer Hand zum Mund, wo sie kleine Wellenbewegungen macht. Die Gebärde für „Fremdsprache.“ Denn: Die geschriebene, deutsche Sprache – wie sie auf der Corona-Warn-App zu lesen ist – ist für sie eine Fremdsprache.

Schmidt ist nach der Geburt ertaubt. Sie hat nie gehört, wie Worte klingen. Sie ist mit der Gebärdensprache aufgewachsen. „Das ist meine Muttersprache“, sagt sie. Die Sprache, in der sie alles ausdrücken kann, was sie fühlt und bewegt. Und die Sprache, in der es am wenigsten zu Missverständnissen kommt.

Dass die Corona-Warn-App nicht in Gebärdensprache zugänglich ist, lässt ihr keine Ruhe. Obwohl es doch so einfach wäre, für Barrierefreiheit zu sorgen.

Die Distanz zu „Hörenden“ sei größer geworden

Doch: Das größte Problem, seit Corona, seien die Masken, sagt Elke Schlenker. „Wenn wir mit Hörenden sprechen, müssen wir von den Lippen ablesen.“ Weil aber selten jemand die Maske für einen längeren Moment abnehme, werde Schlenkers Welt immer stiller. Und stiller. Spontane Begegnungen, ein zufälliges Gespräch, all das hatte sie schon lange nicht mehr.

Auch auf der Arbeit, als Zimmermädchen in einer Reha-Klinik, sei es schwer mit den Masken. „Ich merke oft nicht, dass mich jemand anspricht.“