Zwangsarbeit gehörte während des Zweiten Weltkriegs zum Alltag in Schwenningen. Ein großer Teil der aus der Ukraine, Polen, Russland und anderen Ländern Deportierten musste in der Uhrenfabrik Bürk für die nationalsozialistische Rüstungsproduktion arbeiten.

Am 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz und Gedenktag zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus wurde jetzt in der ehemaligen Uhrenfabrik, die heute das Uhrenindustriemuseum beherbergt, ein besonderes Projekt präsentiert.

Es heißt „Heimatgeschichte International – Auf den Spuren von NS-Zwangsarbeit in Villingen-Schwenningen“.

Zwölf Projekte sind bundesweit ausgesucht worden

„Es geht darum, uns dem Thema Zwangsarbeit in Villingen-Schwenningen zu stellen“, erklärte Bürgermeister Detlev Bührer bei der Begrüßung der Projektmitglieder und der Gruppe geschichtlich interessierter Bürger. Von den unter zahlreichen Bewerbern bundesweit zwölf ausgewählten Projekten sei dieses das Einzige in einem Museum.

Junge Menschen sind die Zielgruppe

Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier freute sich auf die Zusammenarbeit mit Lisa Schank und Florian Kemmelmeier, den wissenschaftlichen Mitarbeitern des zweijährigen Forschungsprojekts. „Wir wollen vor allem die jungen Menschen erreichen“, beschrieb der Interims-Amtsleiter das Ziel der Kooperation mit den Gymnasien am Deutenberg und am Romäusring.

Erinnerung hilft, zu verstehen

Nach einer Gedenkminute für die Opfer des Nationalsozialismus beschrieb Martina Baleva die Bedeutung von Erinnerung. „Erinnerung hilft uns zu verstehen“, erklärte die neue Leiterin der Schwenninger Museen. Dies sei nicht möglich, ohne die Vermittlung von belegten Fakten und Wissen.

Mit einem Zeitzeugen in der Ukraine telefoniert

Als Mitarbeiter der Berliner Dokumentationsstätte „Topographie des Terrors“ befasst sich Florian Kemmelmeier von Berufs wegen mit der NS-Zeit. Im Rahmen dieser Tätigkeit erfuhr er von einem in der Ukraine lebenden ehemaligen Zwangsarbeiter, der in Schwenningen für die Würthner Wecker gearbeitet hatte. Zweimal konnte der gebürtige Schwenninger mit dem im umkämpften Mikolajiw lebenden Zeitzeugen für Zwangsarbeit telefonieren.

Seit 2023 beschäftigt sich eine Gruppe mit der Zwangsarbeit

Die Unterstützung für den 1926 geborenen Wolodymyr Shcherbina war der Beginn der Initiative zur Auseinandersetzung mit der NS-Zeit in Schwenningen. Die seit 2023 bestehende Gruppe um Annemarie Conradt-Mach konnte dem Zeitzeugen der Zwangsarbeit noch kurz vor dessen Tod einen Brief als Zeichen der Unterstützung zukommen lassen.

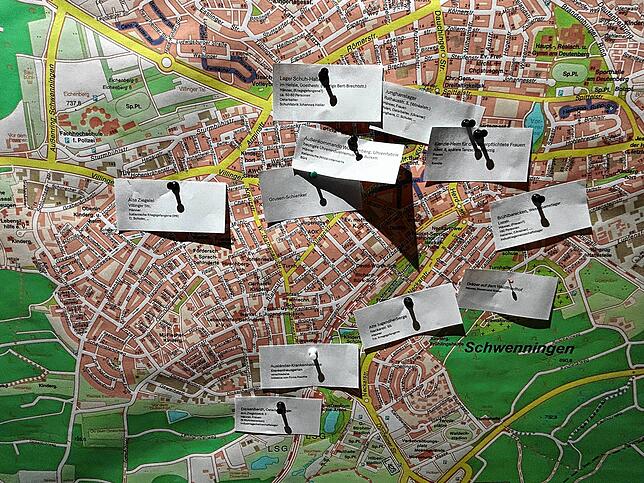

Zwangsarbeit gab es überall in der Stadt

„Zwangsarbeit gab es überall – in der ganzen Stadt“, beschrieb Florian Kemmelmeier die Erkenntnisse der bisherigen Forschungsarbeit. Knapp 4.000 registrierte Zwangsarbeiter waren in der zur Rüstungsproduktion umgewandelten Uhrenindustrie, in der Stadtgemeinde Schwenningen, der Krankenhausküche, in Metzgereien und Bäckereien sowie Privathaushalten tätig.

„Die zivile Zwangsarbeit war ein Alltagsphänomen, das viele nicht als Verbrechen wahrgenommen haben“, beschrieb der wissenschaftliche Mitarbeiter des Projekts das Bewusstsein der Bevölkerung.

Historikerin hofft auf viele Kooperationspartner

Die Historikerin Lisa Schank erklärte die Zielsetzung des zweijährigen Forschungsprojekts. „Zwangsarbeit soll langfristig in das Gedächtnis der Stadtgesellschaft verankert werden“, erklärte die Wissenschaftlerin. Dabei hofft sie neben der Kooperation mit den Gymnasien und der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg auf vielfältige Netzwerkpartner.

Geplant sei eine Tagung im April 2025, Exkursionen zu Gedenk- und Erinnerungsorten sowie Erzählcafés über Erinnerungen an die Zeit des Nationalsozialismus. Im Jahr 2026 sollen die Ergebnisse des Projekts in einer Ausstellung im Uhrenindustriemuseum sowie auf einer Website präsentiert werden.

Was ist mit den Menschen passiert?

Es gehe darum, der Geschichte ein Gesicht zu geben. Neben den Fakten zu Zwangsarbeit in Schwenningen stellen sich die Wissenschaftler eine bis in die Gegenwart reichende Forschungsfrage: „Was ist mit den Menschen passiert, nachdem sie befreit wurden“?