Es ist gerade kurz vor Neun und der Veranstaltungsraum des Zeppelin Museums unterhalb der Hindenburg-Rekonstruktion ist gut gefüllt. Als Höhepunkt und zugleich Abschluss Ihrer 111. Tagung verleiht hier die Humboldt-Gesellschaft ihre Goldene Medaille an Astronaut und Geophysiker Alexander Gerst. Auf ihn warten auch jetzt in der Früh schon seine kleinsten Fans. Der fünfjährige Leon gehört zu ihnen und hat seinem Vorbild ein Bild mitgebracht, das er ihm stolz in die Hand drückt. „Sind das wir beide zusammen im All?“, fragt Gerst. Überhaupt wendet er sich seinen kleinen und großen Fans gern und offen zu. Die ersten Autogramme gibt es so schon vor Veranstaltungsbeginn.

„Ihr beruflicher Werdegang ist geprägt von Spitzenleistungen, egal, wo Sie sich rumgetummelt haben“, begründet der Schriftführer der Humboldt-Gesellschaft, Jochen Schauenburg, in seiner Laudatio die Verleihung der Goldenen Medaille an Gerst. Drei Aspekte seien hierfür relevant gewesen: Gersts wissenschaftliche Leistung, seine Wissenschaftskommunikation und sein Einsatz für den Planeten Erde. Er führt aus: „Sie betreiben Wissenschaftskommunikation vom Feinsten. Sie vermitteln, dass Wissenschaft schön sein kann.“ Dabei sei die Kommunikation über sie inzwischen beinahe so wichtig wie die Wissenschaft selbst. Auch damit stehe Gerst außerdem ganz in der Tradition von Alexander von Humboldt, dem Namensgeber der Gesellschaft: „Er war eigentlich der Erste, der Wissenschaftskommunikation betrieben hat und damit einen Beitrag dazu geleistet, dass Deutschland heute so weit gekommen ist.“

Alexander Gersts Engagement für die Erde

Was das Engagement für die Erde angeht, seien die eindrücklichen Bilder aus dem All wichtig, denn: „Wir haben zwar inzwischen alle ein schlechtes Gewissen, aber der Weg vom schlechten Gewissen zum persönlichen Tun ist doch sehr lang.“ Es sei erforscht, dass man bessere Entscheidungen treffe, je deutlicher man die Konsequenzen vor Augen habe.

Auch Wolfgang Siegfried, Präsident der Humboldt-Gesellschaft, bedankt sich bei Gerst für dessen vermittelte Eindrücke: „Sie haben unsere Horizonte erweitert durch diese erdennahe Weltraumforschung.“

Gerst selbst hingegen räumt in seiner Dankesrede ein, dass er ein wenig neidisch sei auf die Humboldt-Brüder. Zu deren Zeit habe man, um Neues zu entdecken, noch keine Universität, keinen Teilchenbeschleuniger und auch keine Raumstation bauen müssen. Gleichzeitig wären die beiden – oder zumindest Alexander von Humboldt – sicherlich auch neidisch auf die heutige Zeit, da viele ihrer Entdeckungen heute in wenigen Sekunden verfügbar seien: „Wir können bei Google Earth einfach mit den Fingern einfach ranzoomen, wenn wir uns etwas anschauen wollen.“ Humboldt jedenfalls habe schon damals gesagt, dass alles mit allem zusammenhänge. Und das, sagt der Astronaut, erkenne man aus dem Weltraum sofort, wenn man die Erde von oben betrachte. „Und jetzt, 200 Jahre später, haben das, was Humboldt damals erkannt hat, immer noch nicht alle kapiert“, kommentiert Gerst.

Sicht von oben ändert die Einstellung zur Erde

Überhaupt ändere die Sicht von oben die Einstellung zur Erde. „Als ich als Kind durch die Felder gestreift bin und in den Himmel geschaut habe, wirkte auch auf mich alles unendlich“, erinnert er sich. Es sei nicht möglich, die Erde zu fassen, solange man mit den Füßen auf ihr stehe. Von oben sei schnell klar, dass alles begrenzt sei und Ressourcen begrenzt. Deshalb, das betont er während der Veranstaltung noch häufiger, sei es so wichtig, den Planeten zu schützen- „und nicht wie Heuschrecken abzufressen und sich dann etwas Neues zu suchen“.

Im Podiumsgespräch mit Museumsdirektorin Claudia Emmert und Utopiekonferenz-Organisator Sven Prien-Riebcke führt Gerst aus, wie es im All gelingt, fast alles in einen Kreislauf zu bringen. So könne man Ressourcen nutzen, ohne sparen zu müssen, da man sie nicht ver- sondern lediglich gebrauche.

Zum Schluss richtet Gerst sein Wort an die Nachwuchsastronauten im (Grund-)Schulalter weiter hinten im Raum: „Wir Astronauten sind keine Superfrauen und Supermänner, wir sind ganz normale Menschen. Wenn ich das geschafft habe, dann könnt ihr das lange schaffen.“

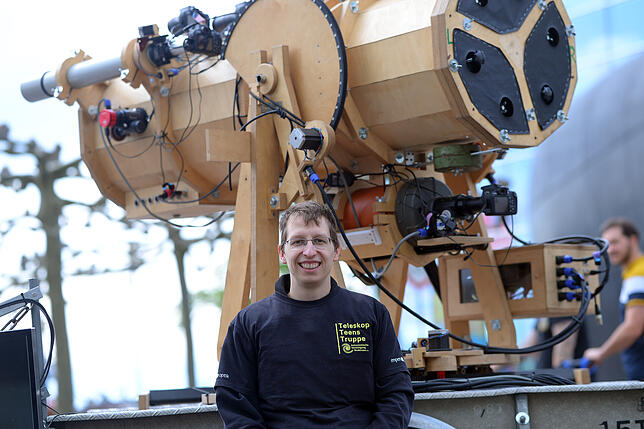

Unterschrift auf selbst gebautem Teleskop

Während der Veranstaltung ist auf dem Buchhornplatz in Sichtweite des Museums ein eigentümlicher Aufbau entstanden. Jugendleiter Markus Kohler und die Jugendgruppe der astronomischen Sternwarte Friedrichshafen haben hier ihr Teleskop aufgestellt, das sie in den zwei Corona-Jahren selbst zusammengebaut haben. Ihr Ziel sei es gewesen, die ISS zu fotografieren.

„Das haben wir inzwischen geschafft“, erklärt Kohler. Sie hätten es extra „in den Weg“ gestellt und hofften nun, dass Gerst sie besuchen komme. Und der macht sich tatsächlich in der Veranstaltungspause auf den Weg nach draußen.