Das Überlinger Münster hat eine bewegte Geschichte. Seit über 1000 Jahren gehören Stadt und Kirche zueinander. Von der ersten Kapelle bis zum heutigen Erscheinungsbild ist viel passiert. Dass das Überlinger Wahrzeichen nicht nur die Stadt repräsentiert, sondern auch einen großen Teil der Stadtgeschichte ausmacht, zeigt der Bildervortrag von Fotograf Alexander Lauterwasser im katholischen Pfarrzentrum. Als Hüter des Archivs der Überlinger Fotografen-Dynastie Lauterwasser hat er zahlreiche Exemplare dabei. Sogar Filmaufnahmen hat er im Gepäck.

Schnee auf dem Münsterplatz

Mit diesen Fragmenten aus der Vergangenheit ebnet er den Weg in die Geschichte. Ein Bild zeigt Überlingen im Winter. Schnee liegt auf dem Münsterplatz. Schwarze Figuren auf weißem Grund. Kinder, die dunkel wie Silhouetten auf Schlitten sitzen, sich fotografieren lassen. Das Bild entsteht um 1880. Im Hintergrund ist das alte Pfarrhaus zu erkennen. 1887 wird es abgerissen. Die Fotografie dokumentiert, nicht nur im Inneren der Kirche passiert etwas, auch das Stadtbild drumherum verändert sich.

Es schimmelt im Innern

Als 1908 die große Instandsetzung beginnt, lastet nicht nur das Alter auf dem Gebäude. Einige Querbalken hatten sich gelöst. Schimmel wächst an den Säulen, weil unter den Münstermauern eine Grundwasserader verlief, die den Innenraum stetig feucht hielt. „Im Sommer hat einen kein Weihrauchgeruch empfangen“, beschreibt Lauterwasser. Und weil das katholische Gotteshaus aus weichem Überlinger Molassestein errichtet wurde, hat sich die Feuchtigkeit in die Steine gefressen. Hauptziel war also eine Entwässerung.

Das Wasser wird eingedämmt, eine Drainage gelegt. Der Boden wird abgetragen, über einen Meter tief. Asphalt und Blei sollen die Feuchtigkeit blockieren. Und der Überlinger Stein weicht zum Teil Material von der anderen Seite des Bodensees, dem Sandstein aus Rorschach. Während der Renovierung turnen Kinder über die Baustelle. Sie posieren auf einem Balken wie auf den Schlitten, deren Kufen sie durch den Schnee ziehen. Arbeitsschutz sei dieser Tage noch ein Fremdwort gewesen, sagt Lauterwasser.

Die „Hölle“ grenzt an die Kirche

Die Kirche ist mit der Hölle verbunden. Genauer: die südwestliche Ecke der Basilika ist mit dem Gasthaus „Zur Hölle“ verbaut. Selbst ein Treppenabgang vom Münsterportal zur Hölle bestand. Es ist das Haus neben der Ölbergkapelle, dort, wo heute der Friseur Wilbert seinen Salon führt. Ob die Handwerker damals nach getaner Arbeit in die Hölle einkehrten, ist nicht bekannt. Wohl aber der Name des Wirts, der sie empfangen hätte, denn der hieß tatsächlich Teufel, schildert Lauterwasser.

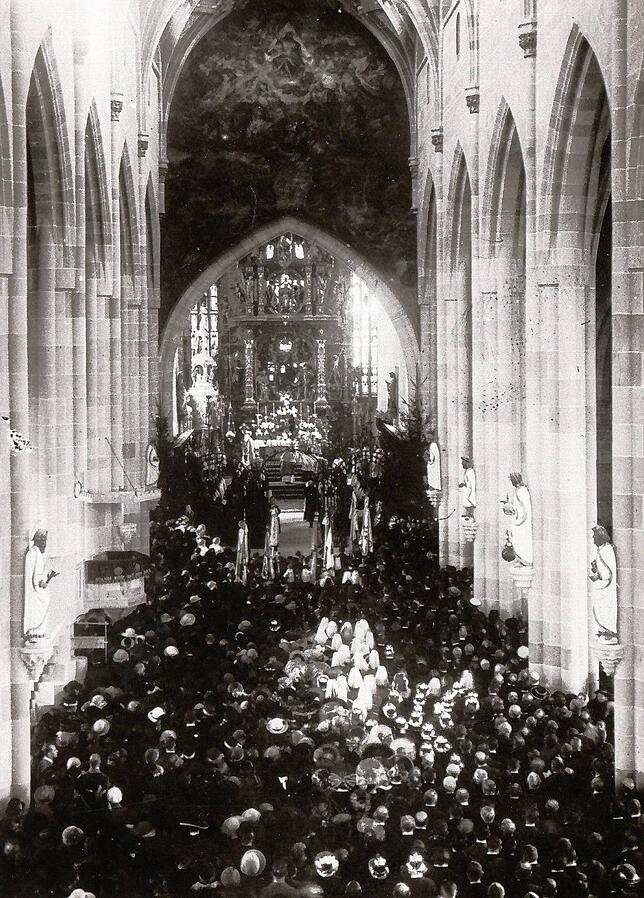

Ehrwürdiger Besuch zur Wiedereröffnung

Im Spätherbst 1924 sind die Arbeiten abgeschlossen. Der letzte Schlussstein gesetzt. Manche Überlinger haben ihr Wahrzeichen bis dahin nie von innen gesehen. Nun, am 6. Dezember 1924, scharen sie sich ums Münster. Neugierig stehen die Stadtbewohner um die Kirche. „Jeder, der von Bedeutung war oder meinte, es zu sein, war dabei“, formuliert es Lauterwasser.

Die Wiederöffnung war außergewöhnlich. Das zeigt sich daran, dass die Lauterwassers sogar Filmaufnahmen von der Feier anfertigten. Darauf ist zu sehen, wie Kinder zwischen den Schaulustigen umherwuseln und die Schwertletänzer tanzen. Girlanden aus Reisig schmücken die Kirche und die Fassaden in Überlingen. Badische Flaggen wehen im Wind. Frauen erscheinen in den traditionellen Trachten.

Selbst der Erzbischof aus Freiburg war eigens angereist. Mit der Kutsche wurde er vom Bahnhof zur Festgesellschaft gebracht. Die Straße war nicht geteert oder gepflastert. Es war kalt, als die Überlinger am 6. Dezember auf matschigem Boden die Franziskanerstraße und die Münstergasse entlang marschieren.

Noch heute zeugt die Ölberg-Inschrift vom Stolz der Überlinger über ihr Münster und ihre Arbeit damit: „Wind und Wetter sitzen in Holz und Gestein. Gib uns die Kraft und den Mut in der Zeit zu vollenden, was von dem Ewigen zeugt.“