Das Jahr 1968, Höhepunkt der außerparlamentarischen Opposition (APO) und der Studentenrevolten, erscheint im historischen Rückblick geradezu als eine Epochenwende, als der Beginn einer tief greifenden gesellschaftlichen Modernisierung. Auch in Meßkirch zeigte sich der neue Zeitgeist vor allem in Gestalt einer plötzlich aufmüpfigen Jugend, die nicht mehr länger bereit war, widerspruchslos jene Wert- und Moralvorstellungen ihrer Elternhäuser zu übernehmen, die häufig noch aus der Zeit des Kaiserreichs stammten.

Katalysatoren der Entwicklung war eine Generation junger Lehrer, die frisch von den Universitäten ans Meßkircher Gymnasium gekommen war und hier, selbst nur wenige Jahre älter als ihre Schüler, diese mit neuartigen Gedanken vertraut machte. Erste Formen einer Schülerselbstverwaltung in Gestalt eines Schülersprechers oder die erste Schülerzeitung „Daktylus“ waren Anzeichen einer Kultur der Demokratisierung, wie sie nur wenige Jahre zuvor noch kaum denkbar gewesen wäre.

Politisierung der Jugend vor allem auch über das Fernsehen

Der in Meßkirch aufgewachsene Journalist und Buchautor Rainer Jäckle erinnert sich, dass die Politisierung der Jugend vor allem auch über das Fernsehen stattgefunden habe. Der Vietnamkrieg, Zivildienst und der Protest gegen die von der großen Koalition unter Kanzler Kurt-Georg Kiesinger erlassenen Notstandsgesetze seien die besonders heißen Themen gewesen. In der Schule habe man mit den Lehrern gesellschaftspolitische Themen diskutiert und dann auf dem Marktbrückle Diskussionen mit Lehrlingen geführt, um diesen zu suggerieren, dass sie ausgebeutet würden. Der „Kampf gegen das Establishment“, sagt Jäckle, habe einfach Spaß gemacht und meist damit begonnen, dass man sich die Haare wachsen ließ. „Wir übten den Kampf schon einmal zuhause ein, lehnten uns gegen die autoritäre Erziehung unserer Eltern auf und hörten den Vater dann sagen: Solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst, machst du gefälligst das, was ich dir sage.“

Im April 1970 kam es am Meßkircher Gymnasium sogar zu einem Schülerstreik der Oberstufenklassen. Äußerer Anlass war der Protest gegen den Numerus clausus. Entscheidender als dieses bildungspolitische Thema war hierbei wohl die Lust, Formen des Widerstands auch in Meßkirch zu erproben. Gewissermaßen als Streikzentrale diente der Paul-Gerhard-Saal der evangelischen Kirchengemeinde, in dem gemeinsam Thesenpapiere verfasst wurden.

Jugend will Kellerräume im Schloss

Im Juni 1970 wurden Stadtverwaltung und Gemeinderat in einem Schreiben in Kenntnis gesetzt, dass sich zwei private Jugendgruppen zur „Athene“ zusammengeschlossen hätten, und zugleich aufgefordert, der neuen Gruppierung geeignete Kellerräume im Schloss zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen der „Athene“ seien künftig „auf öffentlicher Basis Jugenddiskussionen, aktuelle Informationen, Musikabende und Theateraufführungen geplant“. Der Brief war unterschrieben von Peter Fiederer, Heinrich Bögel, Karl-Peter Brecht und Giese. Bei Bürgermeister Schühle stieß das Ansuchen durchaus auf Wohlwollen. Innerhalb kürzester Zeit ließ die Stadt zwei Kellerräume im Südflügel des Schlosses herrichten und schon im Herbst 1970 war es soweit: der legendäre „Club Athene“ wurde offiziell eröffnet.

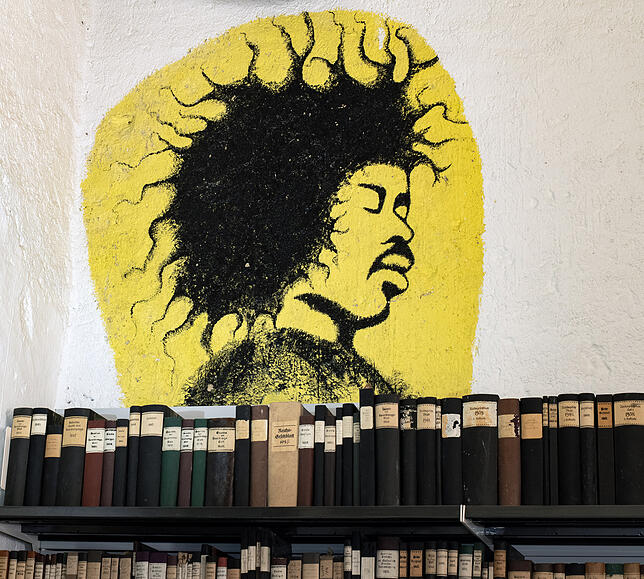

Auch nach fast 50 Jahren bekommen die Zeitzeugen jener Aufbruchsphase der Meßkircher Jugendkultur noch leuchtende Augen. Der Club Athene, sagt Rainer Jäckle, sei wie das Ventil bei einer Dampflokomotive gewesen, um Luft abzulassen. Vor allem die Musik jener Jahre – Beat und Rock – sei von der Jugend als emotionaler Befreiungsschlag empfunden worden. Es habe ja damals noch keinen Radiosender gegeben, der diese Musik ständig gespielt hätte. Im Clubkeller stand nun ein Dual-Plattenspieler, hier konnte gemeinsam Musik gehört und getanzt werden. Die Konterfeis der Revolutionsikone Che Guevara oder von Jimmy Hendrix zierten die Wände.

Erinnerungen an Aufbruchstimmung

Bilder junger Meßkircher wurden im Club hier präsentiert, darunter Arbeiten von W. Koeder oder Bernhard Hahn. Oberstudienrat Michael Haupenthal führte in die Ausstellung ein und erklärte hierbei auch den Namen des Clubs, der nach der griechischen Göttin Athene benannt sei, der Schutzherrin der Künste, Wissenschaft und Technik. Der dreiköpfige Vorstand bestand in dieser Anfangsphase aus Peter Fiederer, Luzia Braun und Hermann Keller.

Die Fernsehjournalistin Luzia Braun erinnert sich an die Aufbruchstimmung, auch an das Rebellische, das darin gelegen habe, endlich einen eigenen Raum zu haben, vor allem aber ans Tanzen und Knutschen. Und die Berliner Künstlerin Eleonore Straub erzählt, dass sie sogar von den Eltern in den Club geschickt worden sei, um die ältere Schwester zu begleiten und wohl auch gleichzeitig zu bewachen. Irgendwann sei der Schlosskeller aber zur Räuberhöhle verkommen, in der nur noch gekifft wurde. Dann sei man nicht mehr hingegangen.

Das Ende des Jugendclubs

Seit dem Sommer 1972 mehrten sich die Klagen über den Club Athene. Die Auflage, eine Hausordnung zu erlassen, hatte die Clubleitung nur äußerst halbherzig erfüllt, die seit dem Wegzug von Fiederer unter der Leitung des Lokalredakteurs der Schwäbischen Zeitung, Dietmar Rothwange, stand. Schlossbewohner beschwerten sich über nächtliche „obskure Besucher“ in allen Stockwerken des Schlosses. Das Wegwerfen von Zigarettenstummeln im Treppenhaus gehöre ebenso wie das Pinkeln in den Kellerräumen schon zu den Selbstverständlichkeiten. „Das Erbrechen nach Volltrunkenheit vor den Eingangstüren und die Beseitigung von Damentampons in den Garten des Schlosses“ sei durchaus nichts Selte-nes. Auch komme es zu Zechgelagen von Minderjährigen bis in den frühen Morgen, wobei diese dann betrunken vor dem Schloss ihren Rausch ausschliefen.

Zustände im Club "nicht länger tolerierbar"

Die Stadtverwaltung nahm die Kritik sehr ernst, aber weder Bürgermeister Schühle noch Rothwange gelang es, im gegenseitigen Verkehr den rechten Ton zu treffen. Schließlich wurde vom Gemeinderat eine Hausordnung erlassen und der Club verpflichtete sich am Ende sogar freiwillig dazu, nur noch Mitglieder mit Clubausweis in den Schlosskeller zu lassen. Dennoch erschienen die Zustände im Club Athene im April 1973 der Stadtverwaltung als nicht länger tolerierbar. Wegen „der untragbar gewordenen hygienischen Verhältnissen in den Clubräumen“ und der fehlenden Aufsicht wurde dem Club Athene der Mietvertrag gekündigt. Da nun erst recht wüste Gelage in den Clubräumen stattfanden sah sich Schühle veran lasst, ein polizeiliches Hausverbot auszusprechen und den Schlosskeller vom Bauhof ausräumen zu lassen.

"Lügen und Gerüchte sowie Vorurteile“

Der letzte Clubvorstand Reinhard Schall beklagte sich in einem Leserbrief, dass „Lügen und Gerüchte sowie Vorurteile“ zur Schließung des Clubs geführt hätten. Bürgermeister Schühle rechtfertigte sich in einer öffentlichen Stellungnahme: „Nicht Intoleranz oder böswillige Verleumdung gegenüber der Jugend und speziell gegenüber dem Club Athene, sondern das auf die Dauer untragbare Verhalten der Clubmitglieder haben zur Schließung geführt.“ Es sei abschließend festzustellen, dass „der Jugendclub Athene selbst mutwillig und leichtfertig seine Chancen, bei Stadtrat und Stadtverwaltung Unterstützung zu finden, verspielt“ habe.