Es wäre vermessen, die Überlinger Oberbürgermeisterwahl mit der Wahl des US-Präsidenten zu vergleichen, die nur zwei Tage nach dem ersten Wahlgang in Überlingen stattfindet. Und dennoch lässt sich eine bemerkenswerte Parallele feststellen: Das direkte Aufeinandertreffen der Konkurrenten fasziniert die Menschen.

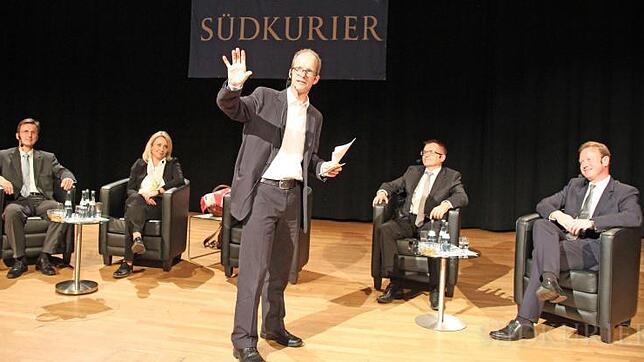

Während die drei TV-Duelle der beiden Präsidentschaftsbewerber Clinton und Trump in den USA und weltweit für Aufsehen sorgten, war auch das Interesse an der SÜDKURIER-Podiumsdiskussion zur Überlinger OB-Wahl ungemein groß. Die Bürgerinnen und Bürger strömten am Donnerstagabend in Massen ins Salem College auf dem Härlen, um zu sehen, wie die vier Bewerber um das Amt des Stadtoberhaupts aufeinandertreffen. Obwohl der Beginn der Veranstaltung erst auf 19 Uhr terminiert war, war bereits kurz nach 18 Uhr kein Platz mehr in der Aula zu ergattern; knapp 500 Gäste auf den Stühlen, weitere 100 auf der Empore und rund 200 Menschen im Foyer, wo die Diskussion auf Leinwand übertragen wurde.

SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz zeigte sich beeindruckt vom "überwältigenden Anblick" des übervollen Saals. "Das das Interesse an der Kommunalpolitik so groß ist, ist außerordentlich erfreulich.

" Eine mögliche Erklärung für die Faszination an der Podiumsdiskussion: Während die vier Bewerber im bisherigen Wahlkampf fast ausschließlich alleine aufgetreten waren und dabei sehr ähnliche Positionen (Landesgartenschau für alle, verkehrsberuhigte Innenstadt, Wirtschaftsförderung, klimaneutrale Stadt) präsentierten, bietet ein direktes Aufeinandertreffen die Möglichkeit, Differenzen herauszuarbeiten. "Es gibt die feinen Unterschiede zwischen den Kandidaten – und die wollen wir heute Abend sichtbar machen", sagte Lutz.

Dieses Ziel hatte sich auch Stefan Hilser, Leiter der Überlinger Lokalredaktion, gesetzt. Dabei ging es ihm nicht nur darum, die Positionen der Kandidaten zu Fachthemen abzufragen, sondern auch die Personen Sabine Becker, Georg Müller, Klaus Kirchmann und Jan Zeitler kennenzulernen. Deshalb wählte er eine gelungene Mischung aus humorvollen Einzelinterviews und kritischen Fragen zu Problemen in der Stadt. Zur Erheiterung vieler ließ er die Bewerber zudem ihre eigene Vision von der Landesgartenschau 2020 malen. So entwickelte sich eine faire, interessante und zugleich unterhaltsame Diskussion.

Sabine Becker: Erfolge und Ziele

Dass Sabine Becker ihr Amt verteidigen will, stellte sie gleich zu Beginn klar: "Ich habe keinen Plan B", sagt die Oberbürgermeisterin. Dass sie bei der Wahl am 6. November "als Titelverteidigerin" antrete, sei nicht immer einfach, weil ihre Arbeit der vergangenen Jahre von den Konkurrenten bewertet werde.

Dabei versuchte sie mit dem Erreichten zu punkten – auch beim Thema Verkehr. Als Erfolge bei der Verbesserung der Problematik in den vergangenen acht Jahren nannte sie die Verbannung der Großbusse vom Landungsplatz sowie die Einführung von Tempo 20 in der Altstadt. Zudem betonte sie die Maßnahmen, die mit dem Verkehrskonzept in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen: "Ich finde, ein Ziel zu haben, das man anstrebt, ist auch schon etwas."

Eines ihrer großen Ziele ist die LGS 2020: "Mein Traum war von Anfang an ein Bürgerpark für alle und diesen in seinem Bestand so zu schützen, dass keiner mehr auf den Gedanken kommt, dort etwas hinzubauen", sagte sie und bekam Szenenapplaus. Zum Streit um die Platanenallee sagte sie: "Ich habe die Versöhnung versucht", und zwar, indem sie beim Spatenstich auf die Baumschützer zugegangen sei.

Für Unmut im Publikum sorgte ein Frage Stefan Hilsers bezüglich Beckers Personalpolitik. So zitierte der SÜDKURIER-Lokalchef aus einem Schreiben des Personalrats an die komplette Belegschaft der Stadt – also kein Geheimpapier -, in dem der Vorwurf erhoben wird, Becker stelle einzelne Mitarbeiter nach Belieben besser als andere. Im Schreiben ist die Rede von "Nasenprämien", die sich in letzter Zeit häuften und davon, dass die OB den Vorschlag des Personalrats vom Mai, das Problem in ein transparentes Konzept zu kleiden, auf das Jahr 2017 verschoben habe. Becker, die über die Frage informiert war, konterte souverän und reduzierte den Vorwurf auf einen Einzelfall.

Georg Müller: Harmonie und Kritik

Harmonie scheint das Leitmotiv von Bewerber Georg Müller bei seinen Wahlkampfthemen zu sein. Bei nahezu jedem Komplex erklärte er, wie wichtig es sei, aufeinander zuzugehen und gemeinsam eine Lösung zu finden – hierfür musste er vom ansonsten fairen Publikum auch immer wieder höhnisches Geraune in Kauf nehmen. Bei seinem Lieblingsthema Landesgartenschau betonte der Lehrer, welch tiefer Graben durch die Bevölkerung verlaufe und dass er dafür antrete, den Frieden in der Stadt wiederherzustellen – am liebsten über einen "Runden Tisch". Wie ein Kompromiss mit Erhalt der Platanen aussehen könnte, konnte er allerdings nicht aufzeigen. "Wenn ich einen Vorschlag machen würde, wäre der jetzt sofort durch", sagte er zur Begründung.

Im Gegensatz zu seinen Zielen war der Umgang mit seinen Mitbewerbern weniger harmonisch, insbesondere mit Amtsinhaberin Sabine Becker. Die Diskussion über eine Unzufriedenheit innerhalb der Stadtverwaltung griff Müller gerne auf. "Ich habe aus vielen Gesprächen den Eindruck, dass die Stimmung im Rathaus schlecht ist", sagte er, um zugleich sein Verständnis von Personalführung zu erklären: Gleichbehandlung aller, flache Hierarchien, fördern und fordern.

Beim Thema Wirtschaft sprach sich Müller gegen die Ausweitung von Gewerbeflächen und die Ansiedlung weiterer Unternehmen aus, da das Gewerbe negative Auswirkungen auf die Anwohner hätte und Grünflächen weichen müssten. Stattdessen würde er zur Haushaltssanierung die Zweitwohnsitzsteuer so hoch anheben "wie rechtlich nur möglich", was zahlreiche Besucher mit Applaus befürworteten.

Weniger konkret wurde Georg Müller beim Thema Verkehr. Die Vorstellung einer autofreien Innenstadt, in der man unbeschwert flanieren könne, fasziniere ihn. Es gäbe zu viel Verkehr für "diese wunderschöne Stadt". Dieses Problem sei schwer zu lösen, "aber lösbar", sagte Müller, ohne eindeutige Vorschläge zu machen. So auch in Bezug auf ein Radwegekonzept: Man müsse den Radfahrern den Platz geben, den sie benötigten, "und das würde ich gleich im ersten Jahr umsetzen".

Klaus Kirchmann: Erhalt und Entwicklung

Der gebürtige Überlinger Klaus Kirchmann, der neben seiner Frau auch seine Eltern ins Salem College mitgebracht hatte, betonte seine Verbundenheit zu seiner Heimatstadt. So freue es ihn, dass die Überlinger stets ihren Alefanz bewahrt hätten. Dennoch gebe es in den vergangenen Jahren auch einige negative Entwicklungen – explizit nannte er die Streitkultur in der Stadt: "Da muss man moderater vorgehen."

Als Moderator würde er auch seine Rolle als Oberbürgermeister ansehen, wie seinen Ausführung zu entnehmen war. So sei es seiner Ansicht nach sowohl bei der Landesgartenschau als auch bei der Umsetzung eines Verkehrskonzepts unerlässlich, alle Interessengruppen miteinzubeziehen. Dabei sei es wichtig, "im Konsens vorzugehen" und die Meinungen von Anwohnern, Einzelhändlern und Touristen gleichermaßen zu berücksichtigen. Einen Ansatz zur Verbesserung der Verkehrsproblematik sieht Kirchmann darin, mehr und billigere Parkplätze außerhalb der Innenstadt anzubieten und den ÖPNV zu verbessern.

Eine ähnliche Lösung könne sich Kirchmann auch für die Landesgartenschau vorstellen. Denkbar seien Elektroboote, die die Gartenschaubesucher von Nußdorf aus zum Gartenschaugelände im Überlinger Westen bringen. Für die Pflege des Parks nach Ende der Gartenschau regte Kirchmann an, Gastronomiebetriebe anzusiedeln, die für gewisse Gebiete verantwortlich seien.

Klare Position bezog der gebürtige Überlinger bei der Publikumsfrage zum Villensterben. "Es schmerzt, wenn man sieht wie die Villen verschwinden", sagte Kirchmann, gestand aber ein, dass es für die Stadt sehr schwer sei, zu verhindern, dass ein altes Gebäude durch einen Neubau ersetzt wird, wenn in der direkten Nachbarschaft schon zahlreiche andere neue Betonbauten stünden. "Aber den geringen Spielraum, den wir haben, sollten wir nutzen."

Teilweise angriffslustig zeigte sich Kirchmann beim Thema Wirtschaft, indem er der Stadtverwaltung vorwarf, die Regionalplanung nicht richtig verfolgt zu haben. Außerdem sei es nicht gelungen, die Abwanderung von Betrieben zu verhindern.

Jan Zeitler: Projekte und BÜB

Deutlich präsenter und angriffslustiger als noch am Dienstag bei der der offiziellen Kandidatenvorstellung im Kursaal zeigte sich Jan Zeitler. "Ich werde konkret antworten – anders als so mancher in dieser Runde", sagte er.

Der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat warf er vor, bei den Bebauungsplänen zwar Verfahren angestoßen aber nicht abgeschlossen zu haben. Zudem betonte er die Wichtigkeit eines Wirtschaftsförderers, um die Einnahmen der Stadt zu verbessern.

Mit Blick auf Landesgartenschau 2020 machte er einen Schritt auf die Bürgermeinschaft für Überlinger Bäume (BÜB) zu. Er wolledie Gegner der Platanenfällung mit an Bord holen, und mit ihnen Projekt bei der Ausgestaltung des Gelände entwickeln. "Es geht nicht, dass man 3000 Menschen in ihrer Interessenlage außen vor lässt", sagte er mit Blick auf die Unterschriftenliste für ein Bürgerbegehren und sprach direkt BÜB-Sprecher Dirk Diestel an.

In Bezug auf die Diskussion um die Bevorzugung einzelner Mitarbeiter im Überlinger Rathaus erklärte der Horber Bürgermeister, wie er es derzeit regele. In Horb habe er gute Erfahrung mit einer Bewertungskommission der Personalverwaltung gemacht, die bei Unstimmigkeiten unzufriedene Mitarbeiter bewerte. Es gebe die Möglichkeit, dass der Oberbürgermeister bei der Frage nach der Honorierung nicht einbezogen werde.

Eine komplett autofreie Innenstadt hält er für nicht umsetzbar: Auf die Frage aus dem Publikum, weshalb es an verkaufsoffenen Sonntagen gelinge, den Verkehr aus der Altstadt auszusperren, an anderen Tagen aber nicht, sagte Zeitler. "Solche Tage sind eine Ausnahmesituation, auf die sich die Menschen gerne einlassen. Im Alltag ist das aber schwer umsetzbar." Zuviele Menschen seien darauf angewiesen, mit dem Auto in die Stadt zu kommen. Sein Vorschlag: Der Rückbau der Christoph- und Kessenringstraße mit viel Platz für Fußgänger, sodass dieser für den Durchgangsverkehr unattraktiv werde. Auch auf die Frage nach einem Fahrradkonzept hatte er eine klare Antwort: "Das Stück Hafenstraße ist mir zu kurz gegriffen", sagte er und erntete Szenenapplaus.