Zögerlich schicke ich meine Anfrage an das Blutspendeteam des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Mit 25 Jahren möchte ich das erste Mal Blut spenden gehen. Doch zurück bleibt ein flaues Gefühl im Magen, denn es gibt einen guten Grund, weshalb ich bisher noch in keiner Spenderkartei auftauche: Die Angst vor dem Blutabnehmen.

An den Ursprung meiner Angst kann ich mich noch klar und deutlich erinnern: Ein Termin beim Arzt. Mir ging es nicht gut und der Arzt entschied, dass mein Blut untersucht werden muss. Eigentlich nichts Ungewöhnliches. Doch an diesem Tag passierte es. Die Nadel steckte schon im Arm und ich hörte noch die Worte der Arzthelferin: "Ist alles gut bei Ihnen, Herr Kipar? Herr Kipar, hören Sie mich?" Dann wurde es dunkel. Kurze Zeit später fand ich mich auf dem Fußboden liegend wieder.

Keine schöne Erfahrung und etwas, das ich seitdem vermeide. Zum Arzt wird nur noch in wirklichen Notfällen gegangen. Blutspenden? Tolle Sache, kommt für mich aber nicht in Frage. Zumindest bis jetzt.

Die Angst vor der Nadel hält Menschen von der Spende ab

Um mich für den anstehenden Blutspendetermin zu wappnen, kontaktiere ich Stefanie Fritzsche. Sie ist die Pressesprecherin des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg und Hessen. "Auch wenn es viele nicht zugeben, so ist die Angst vor der Nadel tatsächlich etwas, was Menschen vom Blutspenden abhält", schreibt sie.

"Halten Sie sich stets vor Augen, warum Sie das tun. Der kleine Pieks der Nadel dauert für Sie nur einen Wimpernschlag. Den Empfängern hingegen schenken Sie mit Ihrer Spende kostbare Lebenszeit." Die Sprecherin hat auch ganz konkrete Tipps für mich: Nicht alleine zur Blutspende gehen, ein Buch, Tablet oder Kopfhörer für Musik mitnehmen. Das lenkt ab.

Erst Papierkram, dann die Spende

Mit diesen Tipps im Hinterkopf fahre ich zum DRK-Haus nach Schwenningen. Die Aufregung war schon am Abend zuvor spürbar. Doch anstatt mich gleich auf die Liege zu legen, erwartet mich zunächst Papierkram.

Das Rote Kreuz möchte einiges im Vorfeld wissen: Welche Krankheiten ich in den letzten Wochen hatte, ob ich oft mit wechselnden Partnern Sex habe und ob ich schwul bin. Hastig fülle ich die Fragebögen aus und unterschreibe. Den Termin möchte ich so schnell wie möglich hinter mich bringen.

Ich fühle kalten Schweiß auf meiner Haut

Ich könnte jetzt auch einfach gehen – schießt es mir zum ersten Mal durch den Kopf. Wer würde sich beschweren? Kurz keimt auch Hoffnung beim ersten Blut-Check auf. "Schauen wir doch erst mal, ob ihr Blut überhaupt geeignet ist", sagt ein Helfer zu mir. Das wäre natürlich ideal: Wenn meine Werte nicht stimmen, bräuchte ich gar nicht fliehen, sondern wäre fein aus dem Schneider. "Wunderbar, Sie haben den perfekten Wert", sagt der Helfer. Mist.

Der nächste Check, diesmal von einem Arzt: Jürgen Heckmann schaut sich den von mir ausgefüllten Fragebogen an. "Und wie geht es Ihnen?" "Nicht so gut", sage ich wahrheitsgemäß. Spätestens, nachdem der Arzt mich über die Risiken aufgeklärt hat, fühle ich kalten Schweiß auf meiner Haut. Der Drang zur Flucht wird größer. Ein Bluterguss sei noch das Harmloseste, was mir passieren könnte: Die Aussicht auf Nachbluten, Schwindel und Übelkeit lösen allerdings Panik in mir aus.

Mein Herz rast, das Atmen fällt mir zunehmend schwerer. Eine letzte Pause bekomme ich noch, bevor ich auf die Liege muss. Da ich den ganzen Morgen keinen Appetit hatte, habe ich von Jürgen Heckmann ein Frühstück verschrieben bekommen. Vorher lässt er mich nicht spenden. Angespannt und mit zunehmend schlechter Laune hole ich mir eine Brezel, Joghurt und einen Apfel und beginne, meine erste Mahlzeit hinunter zu würgen. "Tun wir's", sage ich schließlich zu mir, was aber selbst in meinen Ohren nur wenig überzeugt klingt.

Die Musik im Ohr und Augen zu

"Ich tu einfach so, als ob ich woanders wäre", sage ich zu einer Helferin und lege mich auf eine der Liegen. Für DRK-Mitarbeiterin Sarah Petrovski ist das in Ordnung. Sie lässt mich sogar Musik hören und versucht, sich freundlich mit mir zu unterhalten, während sie die Blutspende vorbereitet. Ich schließe die Augen, drehe den Kopf zur Seite und versuche, mich auf die Musik zu konzentrieren. "Wenn er die Augen zu macht, sieht er doch gar nichts", spottet jemand auf der anderen Seite des Raumes. Ich reagiere nicht.

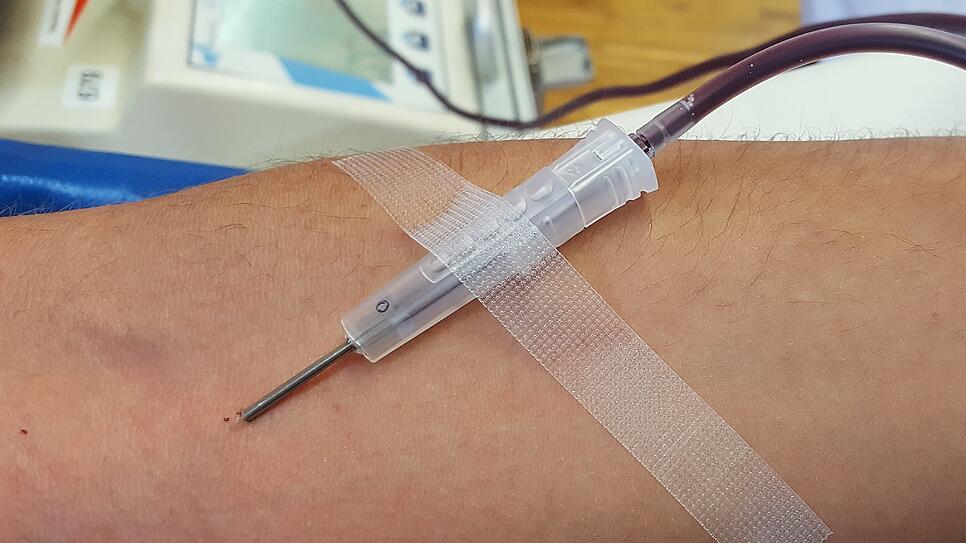

Es zwickt kurz. "Wenn etwas sein sollte, dann sagen Sie einfach bescheid", sagt Sarah Petrovski. Noch immer habe ich die Augen geschlossen. Die Nadel im Arm spüre ich kaum. Es fühlt sich lediglich warm an, als hätte jemand einen kleinen metallenen Gegenstand zuerst in warmes Wasser und dann auf meinen Arm gelegt. Meine Strategie scheint aufzugehen. 15 Minuten könne es dauern, bis der halbe Liter Blut im Beutel ist. Den Blick auf die Uhr wage ich allerdings nicht.

Mein Zeitgefühl geht verloren. Liege ich erst seit fünf Minuten hier? Oder schon länger? Ich höre die Stimme von Barbara Staiger, einer weiteren Helferin. Tatsächlich ist mein Soll schon erfüllt. Erstaunt frage ich nach der Uhrzeit und stelle fest: Es hat keine zehn Minuten gedauert.

Nachdem die Nadel aus meinem Arm gezogen wurde, machte sich augenblicklich ein flaues Gefühl in mir breit, was ich den Helferinnen sofort mitteile. Die reagieren routiniert: Füße hoch, liegen bleiben und Cola trinken. Obwohl es für mich eine unangenehme Situation sein sollte, fühle ich mich bei den DRK-Helferinnen gut aufgehoben und versorgt. Zehn Minuten später wage ich den kurzen Weg zum Speisesaal, um mich zu stärken.

Die Angst zumindest ein Mal überwunden

Auf dem Weg zurück zur Redaktion, denke ich über eine Frage von der DRK-Helferin Sarah Petrovski nach. "Werden Sie wiederkommen?", wollte sie von mir wissen, worauf ich nicht sofort eine Antwort parat hatte. In erster Linie war ich froh darüber, alles überstanden zu haben und wieder gehen zu dürfen. Mein Blut würde in den nächsten Tagen untersucht werden. Wenn alles in Ordnung ist, bekomme ich einen Blutspendeausweis und könnte in Zukunft schneller beim Blutabnehmen sein. Es wäre demnach kein Zeitaufwand.

Dennoch: Einmal habe ich meine Angst überwinden können. Aber ich weiß nicht, ob ich mich ihr ein weiteres Mal stellen möchte.

Drei Fragen an Thomas Hummel, der im vergangenen Jahr 125 Mal Blut spendete

- Herr Hummel, warum gehen Sie Blutspenden?

Blut wird im Körper erneuert wenn es fehlt, ein halber Liter ist da kein Problem. Es wächst sozusagen schnell wieder nach und kann nur auf diese Art und Weise produziert werden. Ein weiterer Grund ist meine Mutter: Sie hat mich bereits mit zehn Jahren an das Thema herangeführt und mitgenommen, wenn sie Spenden ging.

- Können Sie sich an Ihre erste Spende erinnern? Wie war das für Sie?

Natürlich, das war 1982, ich war gerade 19 Jahre alt. Die Pieckserei war etwas unangenehm, aber das war nur ein kleines Übel für mich. Ich habe auch die praktische Seite gesehen: Man wird gut betreut, bekommt ein Essen und eine Untersuchung.

- Was raten Sie Leuten, die Angst vor der Spende haben?

Den Nutzen der Blutspende anschauen. Fast jeder fährt Auto und jährlich kommt es zu tausenden Verkehrsunfällen. Das Blut wird deshalb in den Krankenhäusern dringend gebraucht. Klar kann ein Autofahrer behaupten, dass er ein sehr guter Fahrer sei, aber im Zweifel kann es jeden Treffen.