Plötzlich ist es stockdunkel, „als würde jemand das Licht ausschalten“ – so beschreibt der Hamburger Facharzt für Augenheilkunde Professor Martin Spitzer die kurzfristige Erblindung auf einem Auge.

Meist ist ein paar Minuten später alles wieder normal, Schmerzen haben die Betroffenen nicht. Aber genau das ist das Gefährliche an der Erkrankung. Die Diagnose: ein Zentralarterienverschluss oder ein sogenannter Schlaganfall im Auge.

Augeninfarkt-Patienten müssen schnell handeln

„Dann tickt die Zeit“, weiß Spitzer. Wird innerhalb der nächsten viereinhalb Stunden nichts unternommen, erblinden die Patienten auf dem Auge dauerhaft.

Weil es bei Monika Firla zu lange gedauert hat, bis sie behandelt wurde, ist sie heute auf dem linken Auge blind. Die 70-jährige Stuttgarterin ist an einem Freitagmorgen vor eineinhalb Jahren aufgewacht und stellte fest, dass sie auf dem Auge nichts mehr sehen konnte.

Sie habe sich aber nicht getraut, die 112 zu wählen, gesteht sie. „Ich gehe nach Möglichkeit nicht zum Arzt.“ Sie wollte eigentlich sogar zurück ins Bett, entschied sich dann auf Drängen ihres Mannes aber doch, beim augenärztlichen Notdienst unter der Nummer 116 anzurufen.

„Da hingen wir dann abwechselnd eineinhalb Stunden lang in der Leitung.“ Als sie schließlich verbunden wurde, empfahl man ihr, in einer Augenarztpraxis vorzusprechen.

Die erste Sprechstundenhilfe, der sie ihr Problem am Telefon schilderte, vertröstete sie auf Montag, die nächste riet ihr, sofort vorbeizukommen. Nach einer kurzen Untersuchung dort wurde sie in die Augenklinik überwiesen.

Wie ein Stromausfall für die Netzhaut

„Die Krankheit ist seit 150 Jahren bekannt“, sagt Professor Sven Poli, aber es gibt noch nichts, was erwiesenermaßen dagegen hilft.

Allerdings gibt es mehrere Fallserien, in denen die Wirksamkeit einer Thrombolyse-Therapie, das heißt eine blutverdünnende Therapie bei einem Zentralarterienverschluss erfolgreich getestet wurde, erklärt der stellvertretende Ärztliche Direktor der Neurologie mit Schwerpunkt neurovaskuläre Erkrankungen am Uniklinikum in Tübingen.

„Der Mechanismus ist identisch mit einem Schlaganfall“, sagt Poli: Beim Verschluss der zentralen Arterie wird die Netzhaut nicht mehr mit Blut und somit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt.

„Blockiert hier ein Blutgerinsel das Gefäß, ist das für die Netzhaut wie ein Stromausfall.“ Und der führt innerhalb weniger Stunden zu irreparablen Schäden an den Nervenzellen, wenn die Blockade nicht beseitigt wird.

Dieses Szenario trifft in 95 Prozent der Fälle zu, wenn es zu einem plötzlichen Verlust der Sehfähigkeit auf einem Auge kommt. Bei fünf Prozent der Patienten handelt es sich um eine Gefäßwandentzündung, die man mit Cortison behandeln kann.

Dann kündigt sich das Problem aber vorher mit Kopfschmerzen an, sagt Poli. In jedem Fall ist es wichtig, schnell zu handeln, um die Sehkraft zu erhalten. „Jede Minute zählt“, betont der Neurologe. Und wie beim Schlaganfall seit vielen Jahren bewährt, könnten blutverdünnende Medikamente helfen, die Arterien wieder zu öffnen.

Sehfähigkeit unwiederbringlich verloren

Um einen zusätzlichen Hirnschlag bei einem Drittel der Patienten mit Augeninfarkt auszuschließen, behielt man Monika Firla übers Wochenende zur Beobachtung in der Neurologie.

Mittlerweile konnte sie einen Lichtkranz um die Pupille erkennen, aber sie würde nie wieder richtig sehen können, wie die folgenden Untersuchungen und die Diagnose des Augeninfarkts ergaben.

Dass sie seither räumlich nur noch eingeschränkt wahrnimmt, hat Monika Firla akzeptiert. So müsse sie beim Treppensteigen aufpassen, um nicht danebenzutreten. Und beim Kaffeeeinschenken, dass nichts daneben geht. „Und einen Faden einfädeln zu wollen, ist ein Witz“, sagt sie. „Aber ich bin glücklich, dass ich überhaupt sehen kann.“

Sie habe eher Angst, dass auch dem anderen Auge etwas passiert. Was sie aber immer noch aufbringt, ist die Tatsache, „dass der augenärztliche Notdienst nicht wusste, was ich habe. Das ist ungeheuerlich“.

Bei Symptomen direkt in die Notaufnahme

Weil das Sehen in der Regel nach ein paar Minuten wieder funktioniert, wird ein Augeninfarkt oft ignoriert. Zu dem Zeitpunkt ist auch noch kein Schaden entstanden. Daher ist es am besten, bei den Symptomen direkt in die Notaufnahme einer Augenklinik – die nächste ist in Ulm, sonst Tübingen – oder in die Neurologie, zum Beispiel nach Friedrichshafen, zu fahren, empfiehlt Poli.

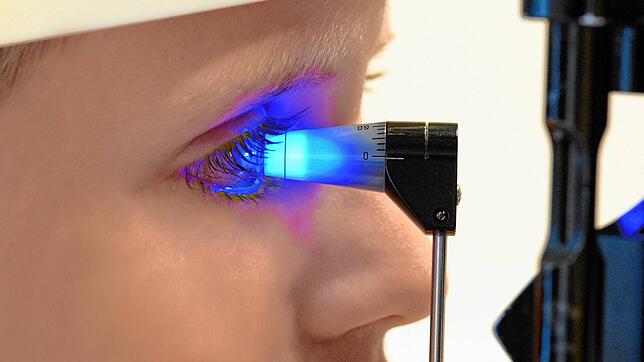

Dort weist dann unter anderem eine Untersuchung der Netzhaut daraufhin, ob es sich bei der kurzzeitigen Erblindung um einen Infarkt handelt. Ist sie zum Beispiel auf den Augen nicht gleich dick, liegt ein Augeninfarkt vor.

Wartet man mit der Behandlung dann zu lange, ist die Netzhaut unwiderruflich kaputt. „Da hilft auch keine Brille mehr.“

Wie kann es zu einem solchen Infarkt kommen? Bewegungsmangel und Übergewicht steigern das Infarktrisiko ebenso wie Bluthochdruck und Diabetes. Die gleichen Ursachen, die auch zum Hirnschlag führen.

Mit Übergewicht und Bluthochdruck gehörte auch Monika Firla zur Risikogruppe. Und vielleicht hätte der Infarkt verhindert werden können, wenn sie ihren Blutdruck regelmäßig gemessen hätte, meint sie.

Ihre Medikamente seien nämlich zu niedrig dosiert gewesen.

Erfolgversprechende Thrombolyse-Therapie

Bisher wurden lediglich knapp 300 Patienten mit einem Augeninfarkt über Fallserien mit der Thrombolyse-Therapie behandelt. Mit dem Ergebnis, dass „nur“ noch 75 Prozent der Betroffenen anstelle von 90 Prozent nach dem Augeninfarkt blind geblieben sind.

Allerdings ist der Therapieerfolg nur eingeschränkt gültig, da es keine Kontrollgruppen gab. Darüber hinaus ist das verwendete Medikament nicht unproblematisch, da es Hirnblutungen auslösen kann.

Teilnehmer für Studie gesucht

„Ich glaube an die Wirksamkeit der Therapie“, sagt Poli. Über seine randomisierte Placebo-kontrollierte Studie „Revision“ (http://www.revision-trial.de), eine Kollaboration zwischen Augenärzten und Neurologen, will er sie nun beweisen, um sie anerkennen zu lassen.

Aber dafür braucht er deutlich mehr Teilnehmer. „Das ist ohne das Wissen darüber, dass es ein Notfall ist, nicht möglich“, sagt der Wissenschaftler. „Denn die Behandlung im Rahmen der Studie muss innerhalb von 4,5 Stunden nach Sehverlust erfolgen.“ Bisher sind es 35, 120 sollten es jedoch sein, um weitermachen zu können, Ziel sind 422 Studienteilnehmer. Teilnehmende Zentren sind neben Tübingen auch Ulm und das Klinikum Stuttgart.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert die Studie mit 4,2 Millionen Euro.