Christiane Staab hat ein Luxusproblem. Zu viele Unternehmen wollen sich in ihrer Stadt ansiedeln. Die Bürgermeisterin von Walldorf sitzt im Rathaus vor einem riesigen Stadtplan, der an der Wand hängt. „Wir haben einfach keinen Platz mehr“, sagt die CDU-Politikerin und zeigt auf die Grenzen ihrer Gemeinde: Im Westen liegt die A5, im Süden die A6 und im Norden ein geschützter Wald. Dazwischen Industriegebiete, Wohnhäuser und Landwirte, die schon jetzt protestieren, weil sie nicht noch mehr Flächen an die Bauwirtschaft abtreten wollen.

Walldorf, eine Kleinstadt zwischen Heidelberg und Karlsruhe, die gerade einmal 16 000 Einwohner hat, wächst weiter. Und das in rasantem Tempo. Verantwortlich dafür ist der Weltkonzern SAP, der seit 1977 in Walldorf seinen Hauptsitz hat. Das Software-Unternehmen beschäftigt weltweit 84 000 Mitarbeiter, hat Kunden in 180 Ländern und machte 2016 einen Jahresumsatz von 22 Milliarden Euro. Der IT-Riese verdient sein Geld in vielen Sparten, vor allem mit Buchhaltungssoftware und Cloud-Systemen. Internationalität, Schnelligkeit, Vernetzung – das ist das tägliche Geschäft, mit dem SAP weltweit jongliert. In Walldorf hingegen geht es gemächlicher zu. Dort gibt es nicht einmal eine Straßenbahn.

Trotzdem fühlt sich der Global Player in der Provinz zu Hause. „SAP durchdringt diese Stadt, das spüren wir überall“, sagt Bürgermeisterin Staab, und sie meint das durchaus positiv. Dass SAP seinen Hauptsitz in Walldorf hat, beschert der Gemeinde jedes Jahr Steuereinnahmen in Höhe von – nein, das dürfe sie nicht sagen, unterbricht Staab. Steuergeheimnis. Dass Walldorf eine der reichsten Städte Baden-Württembergs ist, versteht sich aber von selbst. 2017 rechnet die Stadt mit Einnahmen von 181 Millionen Euro. Ein Kindergartenplatz in Walldorf kostet 15 Euro im Monat. Eine neue Schulmensa mit Sporthalle für 25 Millionen Euro befindet sich gerade im Bau. Am Bahnhof, an dem sogar Fernzüge halten, steht ein Fahrradparkhaus. Zur Erinnerung: Walldorf ist eine Kleinstadt.

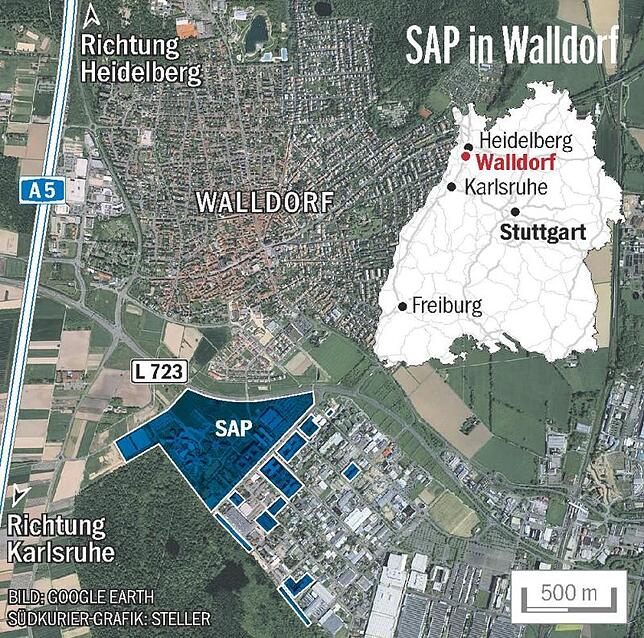

Davon abgesehen sieht man der Gemeinde ihren Wohlstand nicht an. SAP und Walldorf, das sind zwei Welten, getrennt durch eine Brücke, die über die Landesstraße L723 führt. Auf der einen Seite: die Altstadt samt Kirchturm, Buswendeschleife und Doppelhaushälften. Hier sieht es aus wie in vielen Kleinstädten, in die sich ab und zu mal Touristen verirren: Weinstuben, Sonnenschirme, öffentliche Bücherregale. Am Marktplatz plätschert ein Wasserspiel gemächlich vor sich hin. Gesprochen wird hauptsächlich Dialekt.

Auf der anderen Seite der Brücke, hinter einer Schranke, sieht es anders aus, nämlich so wie im Silicon Valley. Auf 440 000 Quadratmetern erstreckt sich ein Campus mit 55 Gebäuden, die teilweise auf der Gemarkung der Nachbargemeinde St. Leon-Rot liegen. Es gibt sieben Kantinen, zwei Gästecasinos, 12 000 Parkplätze, ein eigenes Blockheizkraftwerk, Tennis-, Beachvolleyball- und Basketball-Anlagen. Und natürlich Rechenzentren.

Christiane Staab hat die Aufgabe, diese beiden Welten zu vereinen. Sie sagt Sätze, die anderen Stadtoberhäuptern nicht so locker über die Lippen kommen würden. Zum Beispiel: „Es ist unsere Pflicht, zu schauen, dass es diesem Unternehmen gut geht.“ Oder: „Walldörfer können gut mit Vielfalt umgehen. Durch SAP haben wir schon immer eine ganz bunte Bevölkerung.“ In der Tat haben die Walldörfer allen Grund, sich über das heimatverbundene Unternehmen zu freuen. Doch es gibt auch eine Kehrseite der Medaille: eine Abhängigkeit, die sich mit jedem neuen Gebäude, mit jedem Umsatzrekord weiter vergrößert. Zwar sorgt der Konzern für einen steten Fluss an Gewerbesteuern, doch dafür erwartet man gewisse Gegenleistungen: Schicke Wohngebiete. Genügend Kindergarten-Plätze. Den Ausbau der L723, auf der die 13 000 SAP-Mitarbeiter jeden Morgen im Stau stehen. Direkt angesprochen werden solche Forderungen angeblich nicht – was aber auch gar nicht nötig ist. Immerhin versteht sich die Kommunalpolitik ohnehin als Dienstleister des Konzerns.

Hopp-Stiftung spendet 600 Millionen

„Wir haben vor Ort das Verständnis für die Bedürfnisse eines großen Unternehmens“, sagt Staab. Und so wird eine Lösung für jedes Problem gefunden, selbst wenn die Umsetzung einiges kostet. Doch Geld ist schließlich kein Problem in Walldorf. Als SAP kürzlich ein Grundstück für ein neues Rechenzentrum benötigte, erhielt die Firma schon nach kurzer Zeit ein Grundstück am Waldesrand. Es musste schnell gehen; eine ausführliche ökologische Verträglichkeitsprüfung hätte zu lange gedauert. Also zahlte SAP einfach die höchstmögliche Ausgleichssumme, ganz gleich, ob auf dem Grundstück nun geschützte Tierarten leben oder nicht.

Nicht nur SAP selbst, auch Initiativen aus dem Umkreis der Firma sind in Walldorf und der Umgebung aktiv. So hat etwa die Dietmar-Hopp-Stiftung (benannt nach einem der SAP-Gründer) nach eigenen Angaben knapp 600 Millionen Euro an gemeinnützige Projekte gespendet, seit sie 1995 gegründet wurde. Etwa 90 Prozent des Geldes seien dabei in die Rhein-Neckar-Region geflossen. Heute gibt es zwei Hopp-Stifte, einen Dietmar-Hopp-Sportpark und 19 „Alla-Hopp“-Bewegungsparks in der Region, um nur einige Beispiele zu nennen. Warum der Milliardär all das macht? „Er ist hier geboren und aufgewachsen und hier ist die Wiege seines Erfolgs“, sagt Katrin Tönshoff, die Leiterin der Stiftungsgeschäftsstelle. „Deshalb gibt er gern an die Region zurück.“ So nützlich das soziale Engagement für Walldorf auch ist, so groß ist die Gefahr, dass die Stadt zunehmend von ihren mächtigen Förderern abhängig wird.

Über allem schwebt zudem ein Schreckensgespenst, über das in Walldorf niemand gerne spricht. Was, wenn der IT-Riese irgendwann entscheiden würde, seinen Hauptsitz zu wechseln? Wenn der Global Player die Provinz gegen die Metropole tauschen würde? „An so was denkt man vielleicht mal in einer schlaflosen Nacht“, sagt Staab. Sie weiß, wie schnell eine solche Entscheidung fallen kann. Bevor sie in Walldorf zur Bürgermeisterin gewählt wurde, hat sie als Stadträtin in Karlsruhe den Abzug des Pharmakonzerns Pfizer erlebt. Eine schmerzliche Erfahrung, aber verkraftbar in einer Metropole mit vielen anderen Einnahmequellen. Für Walldorf wäre ein Wegzug katastrophal. Für alle Fälle legt die Kommune deshalb schon heute Geld zur Seite. 400 Millionen Euro hat Walldorf für schlechte Zeiten gespart – die hoffentlich niemals kommen.

Auch an anderer Stelle ist Walldorf nicht das Schlaraffenland, für das es viele Außenstehende halten. 1100 SAP-Mitarbeiter wohnen direkt in der Stadt. Viele Alteingesessene können sich die stark gestiegenen Mieten deshalb kaum noch leisten. Die Walldorfer Tafel gibt zweimal pro Woche Lebensmittel an Bedürftige aus. „Es verwundert natürlich, dass es Armut in einer so reichen Stadt gibt“, sagt Hans Klemm, Vorsitzender der Walldorfer Tafel. Aber: „Der Wohnungsmarkt ist einfach wie leer gefegt.“ Vor allem Rentner, ausländische Mitbürger und Flüchtlinge kämen in die Ausgabestelle, berichtet Klemm. „Die Bedürftigkeit hat zugenommen.“

Im SAP-Hauptgebäude, dem „Building 1“, spricht man erstaunlich offen über den eigenen Einfluss auf die kleine badische Gemeinde. „Natürlich sind Abhängigkeiten gegeben, allein durch die Gewerbesteuer“, sagt SAP-Vorstandsmitglied Michael Kleinemeier. „Aber Walldorf profitiert gut davon.“ „Natürlich haben wir uns am Anfang gefragt, wie wir die Leute hier hinlocken“, sagt Kleinemeier. Walldorf sei eben nicht Berlin. „Trotzdem sind wir eine Metropol-Region mit drei Millionen Einwohnern. Da fühle ich mich nicht in die Provinz versetzt.“ Dementsprechend energisch weist er die Frage zurück, ob SAP irgendwann einmal umziehen könnte. „Die Standort-Frage wird immer wieder an uns gestellt“, sagt Kleinemeier. „Es gibt aber keinen Grund, Walldorf zu verlassen – im Gegenteil. Wir wachsen hier weiter.“

Der Gemeindehaushalt

Die Einnahmen von Kommunen speisen sich in Deutschland aus verschiedenen Quellen. Neben eigenen Steuern (zum Beispiel Hundesteuer) erhalten Kommunen einen Anteil der Einkommensteuer sowie einen Anteil der Umsatzsteuer. Zugleich existiert ein kompliziertes Umlagesystem („Finanzausgleich“), durch das wohlhabende Gemeinden ärmere unterstützen sollen – Walldorf muss beispielsweise fast 70 Prozent seiner Einnahmen abgeben. Trotzdem ist die Gewerbesteuer immer eine bedeutende Geldquelle. In baden-württembergischen Kommunen macht sie laut Angaben des Finanzministeriums im Schnitt etwa 40 Prozent der Gesamteinnahmen aus. (sp)