Die Verliebte

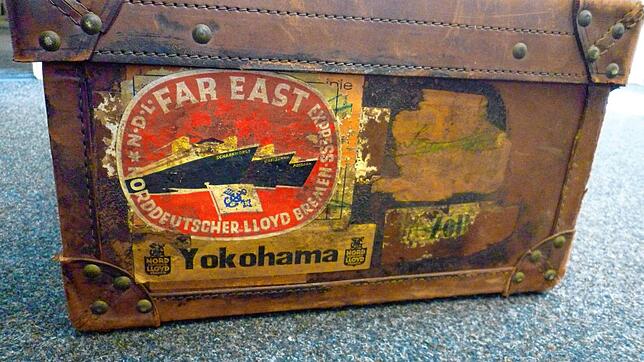

Liebe kann Menschen auf Reisen schicken. In den 1920er-Jahren erwischt es die junge Johanna. Max Dietrich ist in Japan geboren, für ihn verlässt sie ihre deutsche Heimat und zieht nach Yokohama. Eigentlich zählt das Land nicht gerade zu den klassischen Zielen für Auswanderer, und wer sich doch dafür entschieden hat, bekommt spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg Probleme: Die meisten deutschen Staatsangehörigen werden ausgewiesen. Johanna und Max Dietrich aber dürfen mit ihren beiden Kindern bleiben. Grund ist wohl vor allem, dass Max eine wichtige Stelle erhält: Er arbeitet nun als Koordinator zwischen den japanischen Behörden und der US-amerikanischen Besatzungsmacht.

Der Unternehmer

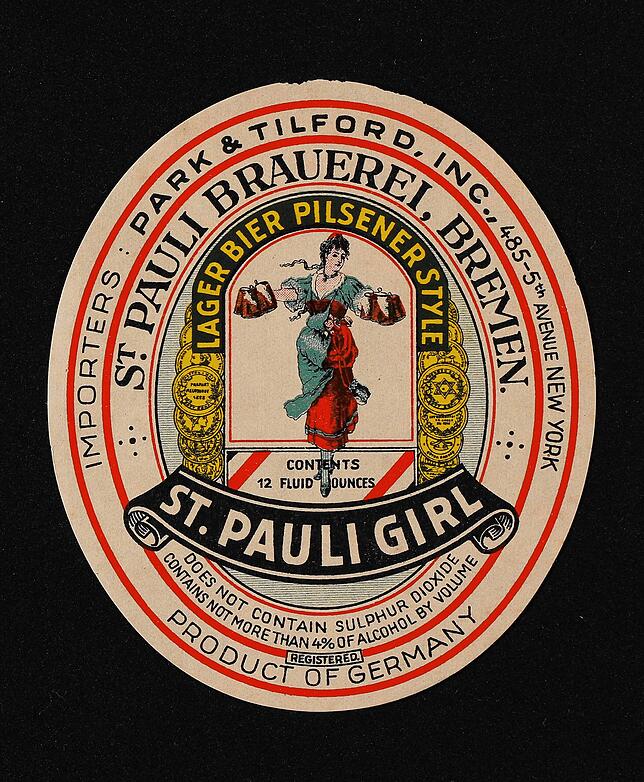

Wer auf Google nach „St. Pauli“ und „Girl“ sucht, der landet nicht etwa im Rotlichtmilieu des Internets. Er wird vielmehr auf ein Bier stoßen, „made in Germany“. Seit mehr als hundert Jahren gehört die Marke zu den populärsten auf dem US-amerikanischen Markt. Und dass dies so ist, verdankt sich einer Entscheidung des Bremer Unternehmers Lüder Rutenberg.

Der beschließt, 1853 das ehemalige St. Paul Kloster – nicht zu verwechseln also mit dem Hamburger Vergnügungsviertel! – in eine Brauerei umzubauen. Und hier kommt nun ein Auswanderer ins Spiel: In Heinrich Beck nämlich ist gerade ein erfahrener Braumeister von seinem Abenteuer aus den USA zurückgekehrt. Seine in einer Chicagoer Brauerei gesammelten Erfahrungen kommen Rutenberg wie gerufen. Kurzerhand stellt er den Rückkehrer ein und legt damit den Grundstein für ein Unternehmen von Weltruf. Sein Name lautet „Brauerei Beck GmbH & Co. KG“, besser bekannt unter seinem auf grünen Flaschen klebenden Etikett: „Beck‘s“.

Der Goldgräber

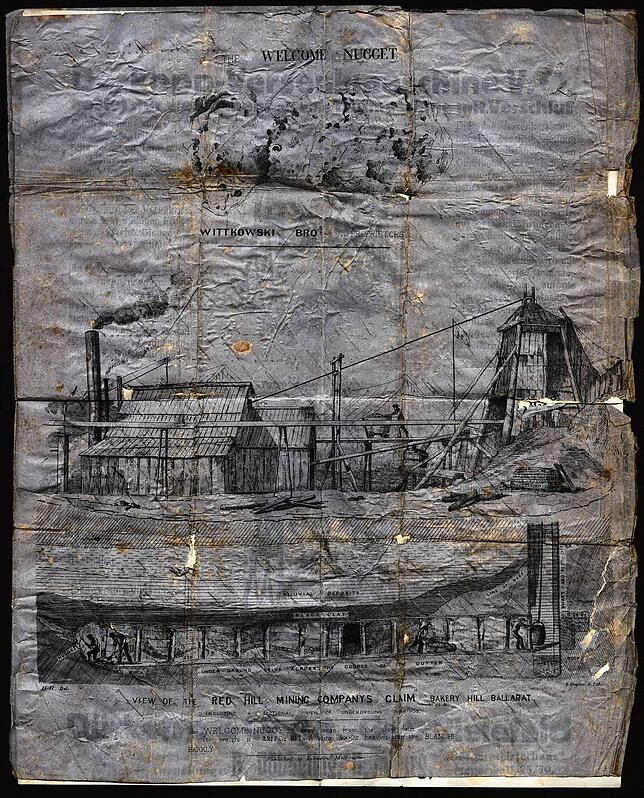

Wenn auch sonst nichts mehr Hoffnung gibt: Einen Schatz kann man jederzeit finden. Unwahrscheinlich ist das zwar schon immer gewesen, aber eben auch nicht ausgeschlossen. Genau deshalb besteigen Mitte des 19. Jahrhunderts viele junge Männer ein Schiff nach irgendwo: Schlimmer als im von Missernten und Hungersnöten geplagten Mitteleuropa kann es schließlich gar nicht werden.

Einer von diesen Abenteurern ist der Hamburger Daniel Hoffheiser. Am 18. April 1855 bringt ihn das Segelschiff „Neumühlen“ nach Australien, wo er auf den Goldfeldern sein Glück versucht. Regelmäßig schreibt er von dort Briefe an seinen Vater. Sie handeln von Krankheiten, Unfällen, völliger Erschöpfung. Aber eben immer auch: von Hoffnung. Die scheint auch seinen Vater nicht zu verlassen, der sogar einen anderen jungen Mann dafür bezahlt, stellvertretend für den ausgewanderten Goldsucher den fälligen Militärdienst zu absolvieren. Nach sechs Jahren kehrt Daniel wieder zurück: ohne Nuggets, aber dafür reich an Lebenserfahrung.

Der Militärverweigerer

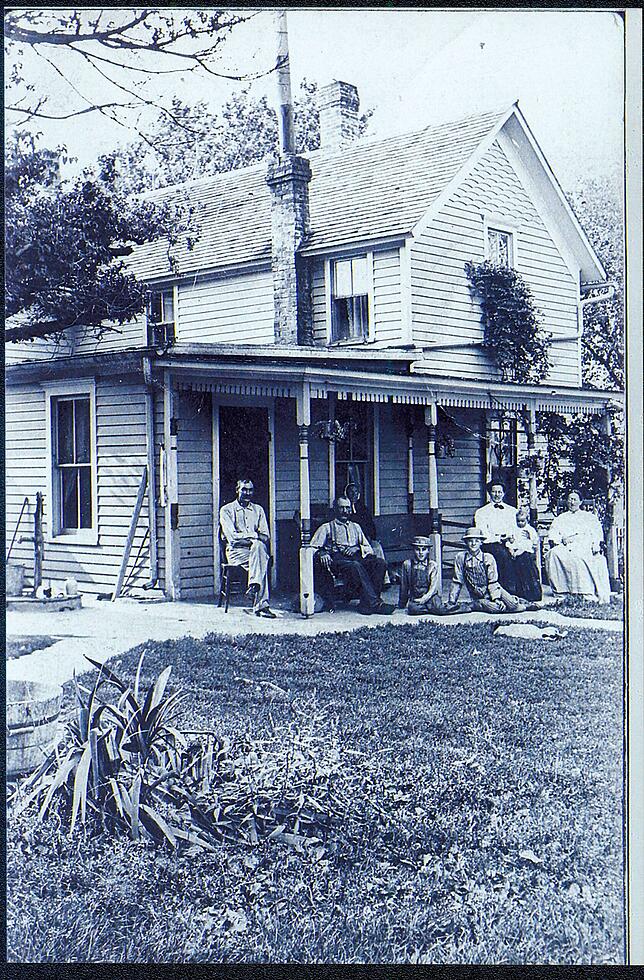

Die Wehrpflicht konnte im Deutschen Kaiserreich noch ein triftiger Grund für Auswanderung sein. Das preußische Militär war für seinen unmenschlichen Drill, alleine der Grundwehrdienst dauerte voll drei Jahre, anschließend folgte noch eine vierjährige Ersatzreservepflicht. Nikolaus Dumont, geboren und aufgewachsen im Saarland, ist 1873 gerade 19 Jahre alt geworden, da beschließt er, lieber gleich in die USA auszuwandern.

Er findet dort offenbar relativ schnell eine Perspektive, jedenfalls folgen ihm nur drei Jahre später die Eltern sowie die beiden Schwestern über den Ozean. In Iowa bewirtschaften sie gemeinsam eine Farm, Nikolaus gründet 1879 eine Familie mit acht Kindern: Die Ehefrau stammt ebenfalls aus dem Saarland.

Der Sohn

Auch das hat es schon gegeben: Auswanderung, weil die Mutter es so will. Henry Dohrmann, Sohn des aus Deutschland nach New York emigrierten Kaufmanns Hermann Heinrich Dohrmann und dessen Frau Auguste, soll im zarten Alter von gerade einmal drei Jahren auf Weltreise gehen. So nämlich hat die Mutter es für den Fall ihres Todes verfügt. Und der tritt früher ein als erwartet, als es bei der Geburt eines weiteren Kindes zu Komplikationen kommt.

Während die jüngere Schwester bei amerikanischen Pflegeeltern aufwachsen soll, wird Henry mit dem Schiff nach Bremerhaven geschickt – eine Angestellte der Schifffahrtsgesellschaft passt auf, dass er an Deck nicht verloren geht. An der Nordseeküste bringt es Henry Dohrmann später zu einem angesehenen Fischhändler mit stattlicher Villa. Die Geschichte seiner Herkunft ließ ihn aber bis zu seinem Tod 1953 nicht los: Was aus seiner Schwester wurde, hat er nie erfahren. Auch eine Reise zurück in die USA blieb ihm verwehrt.

Der Verfolgte.

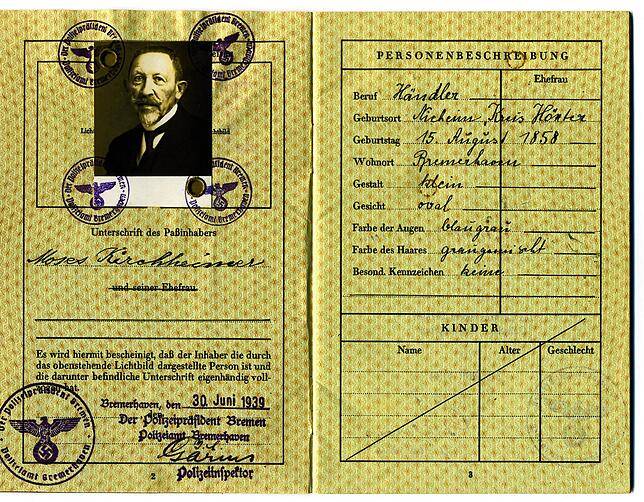

Heimatgefühle können lebensgefährlich sein. Eigentlich ist Moses Kirchheimer ja ein Westfale, aufgewachsen im westfälischen Nieheim bei Höxter. Doch in Bremerhaven hat er sich sich so gut eingelebt, dass er von einem erneuten Umzug nichts mehr wissen will. Hier engagiert er sich in der Synagoge, publiziert einige Bücher, ist sogar Mitglied im örtlichen „Plattdütschen Vereen Waterkant“. Was soll jemand, der sich so gut integriert hat, schon befürchten müssen? Kirchheimers Söhne jedoch erkennen früh die aufziehende Gefahr für Juden in Deutschland. Schon 1926, noch lange vor Machtergreifung der Nationalsozialisten, wandert Herbert Kirchheimer in die USA aus, zwei Jahre später folgt der zweite Sohn Arnold. Beide bedrängen sowohl den Vater als auch die verbliebenen Brüder, ihnen zu folgen.

1936 lässt sich Berthold überzeugen, 1938 endlich auch Siegfried, da ist die Lage schon sehr ernst. Moses aber, der Vater, will partout nicht wahrhaben, dass er seine geliebte Heimat verlassen muss, selbst dann noch nicht, als am 9. November die Synagogen brennen. Am 8. August 1939 endlich betritt er das Schiff nach Übersee: Nur drei weitere Wochen des Abwartens und der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs hätte die Ausreise verhindert.

Die Staatsfeindin

Erika Wohlers ist ausgebildete Bibliothekarin sowie Studentin der Archivwissenschaft und Geschichte, als sie im November 1971 verhaftet wird. Dass bereits ihre Ausbildung Grund genug sein könnte, sie der staatsfeindlichen Umtriebe zu verdächtigen, erfährt sie in der Untersuchungshaft: Die Staatssicherheit wirft ihr vor, DDR-kritische Literatur vom Klassenfeind aus dem Westen verbreitet zu haben. Außerdem soll sie hinter einer Flugblattaktion an der Humboldt-Universität in Berlin stecken. Zwei Jahre und acht Monate Haft, so lautet schließlich das Urteil. Absitzen muss sie davon zwar nur ein paar Monate, ihr Studium aber darf sie nicht mehr weiterführen.

Überhaupt sind die beruflichen Perspektiven düster für jemanden, der in diesem Staat als politisch unzuverlässig gilt. Frau Wohlers und ihrem Ehemann bleibt kaum etwas anderes übrig, als es mit einem Ausreiseantrag zu versuchen. Zwei lange Jahre müssen sie warten, eine Zeit ohne Geld, ohne Ansehen, ohne Zukunft: Dann endlich kommt die ersehnte Genehmigung. Um den Grenzbeamten nicht den geringsten Anlass zu bieten, ihre Ausreise doch noch zu verweigern, lassen sie fast alles zurück. Nur ein kleiner Porzellanbecher schafft es in den Westen: Erikas Mutter hat ihn ihr als Abschiedsgeschenk überreicht.