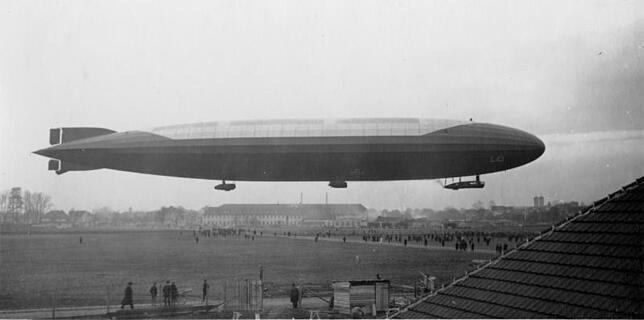

Zwei Tage vor dem Tod des Grafen, am 6. März 1917, hatte in Friedrichshafen ein Luftschiff die Montagehalle zur Jungfernfahrt verlassen. Es trug die Werknummer LZ 92 und wurde von 55 000 Kubikmetern Wasserstoffgas getragen. Die Marine führte das Luftschiff im Kriegsdienst gegen England als L 43. Wie viele der Zeppeline im Dienst von Marine und Heer war ihm kein langes Leben beschieden. LZ 92 wurde am 14. Juni 1917 über den Westfriesischen Inseln von einem englischen Jäger brennend abgeschossen. 24 Männer starben. Es gab keine Überlebenden.

Im Gegensatz zu Luftschiffen und Besatzung erreichte Ferdinand Graf von Zeppelin – 1838 im heutigen Inselhotel in Konstanz geboren – ein für die damalige Zeit hohes Alter von 79 Jahren. Und er hätte durchaus den runden 80. feiern können, hätte ihn nicht auf dem Krankenlager in einem Berliner Sanatorium eine Lungenentzündung erwischt.

Eine Darmoperation hatte der Greis gut überstanden. „Man hatte bereits alle Hoffnung, den Patienten wieder hergestellt zu sehen“, hieß es in der „Konstanzer Zeitung“ vom 9. März. Sie widmete die Titelseite ganz dem Ableben des Grafen. Dieser war mehr als nur der prominenteste Luftschiff-Pionier, ein Gründervater und Unternehmer, den jedes Kind vom Namen kannte. Der Autor beruft sich in seiner Würdigung auf Kaiser Wilhelm II., der gesagt habe, dass Zeppelin „einmal der größte Deutsche des zwanzigsten Jahrhunderts“ sein werde.

Das war in dieser technikverliebten und optimistischen Epoche weniger weit hergeholt, als es heute scheint. Ferdinand Graf von Zeppelin war für die Deutschen eine lebende Ikone, ein geistiges Denkmal deutscher Tatkraft, das im Krieg Hoffnung und Zuversicht ausstrahlen sollte, hoch populär bei Jung und Alt. Das Volk suchte Idole. Je länger der Krieg dauerte und in Frankreich im Dreck der Schützengräben versumpfte, desto tiefer sank das Ansehen von Kaiser Wilhelm II. Der betagte Luftschiffer mit dem weißen Zwirbelbärtchen und der farblich passenden Schirmmütze war ein Gegenbild. Neben ihm stand nur Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg, ebenfalls alt, ebenfalls siegreicher Überwinder vieler Gefahren, ebenfalls Bartträger.

„Das Doppelgestirn Hindenburg-Zeppelin“, so die „Konstanzer Zeitung“ im heroischen Ton jener Tage, habe sich in den vergangenen zweieinhalb Kriegsjahren zu „blendendem Glanze“ erhoben, der den Ruhm des Grafen „nur um so heller bestrahlte“. Betrachtet man die Rolle Zeppelins als Leuchtturm in Dienst der Kriegspropaganda, so ist die Euphorie des Autors verständlich. Seine Schöpfung, die Luftschiffe, indes hatte sich in ihrer militärischen Bedeutung jedoch als weit überschätzt erwiesen.

Anfangs, im Kriegsjahr 1915, hatte das Auftauchen deutscher Zeppeline über London noch Entsetzen ausgelöst. Die Wirkung der abgeworfenen Bomben war gering, doch die Symbolik der Angriffe massiv: Die britische Insel hatte plötzlich eine offene Flanke. Die Deutschen hatten eine Angst-Waffe im Nervenkrieg gefunden, die englischen Zeitungen waren schockiert vom „Terror“ der fliegenden Zigarren, gegen die es zunächst keinen Schutz gab.

Über die Abschüsse der Luftschiffe wurde in den deutschen Zeitungen freilich kaum berichtet. Nur Siegesmeldungen waren gute Meldungen. Und eben jene Nachrufe auf den verstorbenen Grafen, aus denen man Durchhalte-Nahrung schöpfen konnte. Das Leben Zeppelins lieferte hervorragende Beispiele, die den Deutschen gut vertraut waren. Seit 1898, als er mit der Konstruktion eines Luftschiffs begann, hatte der Graf schwere Nackenschläge hinnehmen müssen. Weniger von sich und ihrer Idee Überzeugte wären angesichts der Unfälle und Totalverluste eingeknickt und hätten entnervt aufgegeben. Zeppelin, das knorrig-skurrile, immer leicht schalkhaft wirkende Überbleibsel des 19. Jahrhhunderts, tat das nicht und machte weiter. Der Stehauf-Graf vom Bodensee kratzte immer wieder Geld zusammen, baute ein neues Luftschiff und begeisterte die Menschen, wo er auch landete. Bis zum nächsten Totalverlust.

Als der Katastrophen-Tag 5. August 1908 auch seinen LZ 4 zertrümmerte, wäre es das Ende des gräflichen Höhenflugs gewesen, hätten die Deutschen nicht ihr kollektives Mitgefühl fruchtbar gemacht und viel Geld für einen Neubau gesammelt. Die reichsweit organisierte „Zeppelinspende des deutschen Volkes“ brachte das damals gigantische Ergebnis von sechs Millionen Mark ein und galt fortan als „Wunder von Echterdingen“. Die Luftschiffbau Zeppelin GmbH und die Zeppelin-Stiftung in Friedrichshafen verdanken ihr die Existenz.

Nun komplettierte Graf von Zeppelin die ideale Sammlung der an Helden so interessierten Deutschen. Was die Leute zum Jubeln brachte, war die Tatsache, dass dieser Mann immer von oben kam. So berichtet ein Redakteur der „Konstanzer Nachrichten“ von einer Landung im August 1913: „Das reizende Bild, wie er sich mit den 12 jungen Konstanzer Damen, die als ,Altkonstanzerinnen’ die Gäste bewirteten, Arm in Arm photographieren ließ, ist uns noch in frischer Erinnerung.“ Im Krieg wurde Zeppelin zu einer Art ziviler Seelsorger, als er auf dem Konstanzer Bahnhof verwundete Soldaten begrüßte, die man unter Schweizer Vermittlung gegen gefangene Franzosen ausgetauscht hatte.

„Der Graf ist tot – aber in unseren Herzen wird er weiterleben immerdar“, schließt der Autor seinen Nachruf. Er habe sich ein „Denkmal von Granit und dauernder denn Erz“ geschaffen. Sieht man auf die Säule des Zeppelin-Denkmals am Konstanzer Hafen und den Bronze-Pylon an der Uferpromenade von Friedrichshafen, so liegt der Autor richtig. 100 Jahre danach werden erneut Kränze abgelegt. Am kommenden Mittwoch, dem Todestag des Grafen, wird sich eine Abordnung aus Friedrichshafen auf dem Stuttgarter Pragfriedhof einfinden. Dort wurde Zeppelin am 12. März 1917 beigesetzt. Zur Beerdigung kamen Tausende.

Zeppelins Nachkommen

Ferdinand Graf von Zeppelin liegt auf dem Stuttgarter Pragfriedhof begraben. Neben ihm ruht der Leichnam seiner Frau Isabella (geb. 1846), die 1922 in Stuttgart starb. Der Ehe entstammte als einziges Kind Tochter Helena ("Hella", 1879-1967). Sie heiratete 1909 Alexander von Brandenstein-Zeppelin (1881-1949). Aus der Ehe ging ein Sohn hervor, der ebenfalls Alexander ("Der Jüngere") hieß (1915-1979). Er heiratete Ursula Freifrau von Freyberg-Eisenberg-Allmendingen (1917-1985). Sie brachte vier Kinder zur Welt. Einer der Söhne ist Albrecht von Brandenstein-Zeppelin (geb. 1950). Er ist der Urenkel des Luftschiffers, Jurist und Unternehmer und verwahrt im Schloss Mittelbiberach das Privatarchiv mit vielen Erinnerungsstücken an seinen Urgroßvater. Er liegt mit der Stadt Friedrichshafen im Rechtsstreit um die Zeppelin-Stiftung, die in der Obhut der Stadt ist. Der Graf fordert, die 1947 aufgelöste alte Stiftung aus dem Jahr 1908 wiederherzustellen, um etwa die Entwicklung der Luftschifffahrt voranzutreiben. Ende des vergangenen Jahres entschied allerdings das Regierungspräsidium Tübingen, dass die Stiftung in ihrer heutigen Form bestehen bleiben kann. Aus ihren Geldern finanziert Friedrichshafen öffentliche Bauvorhaben und sowie gemeinnützige und mildtätige Projekte in der Stadt. (mic)

Der Graf, seine Idee und sein Erbe

Die Geschichte der Zeppelin-Luftschiffe lässt sich in mehrere Abschnitte gliedern:

-

Erste Ideen: Als Offizier im Deutsch-französischen Krieg von 1870/71 sieht Zeppelin erstmals Ballone für militärische Zwecke. Die Franzosen nutzen sie als fliegende Beobachtungsplattformen. Der Graf wird inspiriert, will aber die Ballone lenkbar machen. 1891 nimmt er seinen Abschied vom Militär und widmet sich fortan der Idee, ein starres Luftschiff zu bauen, das über ein festes Innengerippe verfügt – im Gegensatz zum damaligen Prall-Luftschiff, das einer großen Wurst ähnelt.

-

Auftakt und Nackenschläge: Obwohl er für seinen Plan verspottet wird, sammelt Zeppelin Geld, gründet eine AG und legt eigenes Geld dazu. Kaiser Wilhelm II. nennt ihn den „dümmsten aller Süddeutschen“. Im Juli 1900 steigt LZ 1 über dem Bodensee auf. Es kommen harte Jahre. Von den ersten acht Luftschiffen, die bis 1911 abheben, werden sechs zerstört oder irreparabel beschädigt. Nur die Nationalspende von 1908 ermöglicht es dem Grafen, überhaupt weiterzumachen.

-

Durchbruch zum Erfolg: Das Luftschiff setzt sich als Transportmittel durch. Entscheidend ist die Gründung der DELAG (Deutsche Luftschiffahrts-Aktiengesellschaft) im November 1909. Zeppelin bleibt der gute Geist der Sache und wirkt nach außen. Das Sagen haben jetzt andere. Das sind Alfred Colsman, Direktor des LZ-Konzerns, der um die Luftschiffbau Zeppelin GmbH entstanden ist, Hugo Eckener als Prokurist und Luftschiff-Kapitän, und Franz Adickes, Oberbürgermeister von Frankfurt. Der große Durchbruch kommt mit LZ 10 „Schwaben“ im Jahr 1911. Bis zum Kriegsbeginn 1914 befördert die DELAG 35 000 Passagiere.

-

Missbrauch als Bomber: Im Ersten Weltkrieg dient das Luftschiff ausschließlich militärischen Zwecken, erweist sich als Angriffswaffe aber als ungeeignet. Von 123 Exemplaren gehen 79 verloren, 450 Männer sterben. Nach Kriegsende 1918 müssen die restlichen Luftschiffe zerstört oder an die Siegerstaaten abgeliefert werden. Allerdings wurden im Krieg viele technische Verbesserungen verwirklicht.

-

Höhenflüge und Ende: Die 1920er- und 30er-Jahre werden zur großen Zeit der Zeppeline. Sie sind riesig und luxuriös. LZ 127 „Graf Zeppelin“ und LZ 129 „Hindenburg“ starten im Linienverkehr über den Atlantik. Im Mai 1937 findet diese Ära mit der Katastrophe von LZ 129 in Lakehurst bei New York ihr Ende.

-

Neubeginn: Im September 1997 startet der Zeppelin NT („Neue Technologie“) zum Erstflug. Seit 2001 bietet die Deutsche Zeppelin-Reederei (DZR) regelmäßige Rundflüge an. (mic)