Ein Bild, heißt es, sagt mehr als tausend Worte. Das gilt in abgeschwächter Form auch für jene Schrumpfform von Bildern, die man Piktogramme nennt. In Gestalt von Emojis werden wir heute förmlich von ihnen überschwemmt. Für annähernd jede menschliche Gefühlslage und -regung kennt der Block Smileys des amerikanischen Unicode-Konsortiums, das den internationalen Standard von Schrift- und Bildzeichen verwaltet, derlei Bildzeichen.

Da greift man doch gern zu und sucht sich das passende Emoji heraus, ehe man in die Tasten klimpert und das Gemeinte umständlich verbalsprachlich ausdrückt. Und warum sollte man, wenn die entsprechenden bildsprachlichen Mittel bereits vorliegen, Begriffe dafür bemühen, dass einem etwas zusagt oder missfällt, sympathisch oder zuwider ist? Schon ein „Gefällt mir“ wäre zu viel der Worte, der nach oben oder unten weisende virtuelle Daumen tut‘s doch auch.

Emojis und andere Piktogramme sind eine süße Versuchung, die unsere Schriftkultur verändert. Zunehmend verlagert sich die digitale Kommunikation vom verbalen Ausdruck hin zur Verbildlichung mittels Icons. Wenn in Mails und SMS tagtäglich Milliarden Emojis verschickt werden, ist es angemessen und sogar hoch an der Zeit, dass eine Ausstellung sich näher mit diesem Phänomen beschäftigt und zugleich nach seinem Ursprung, seinen Wurzeln fragt.

Emojis bis zur Decke

„Die Gesellschaft der Zeichen. Piktogramme, Lebenszeichen, Emojis“ heißt die vom nordrhein-westfälischen Düren kommende Ausstellung, die in Freiburg als zweiter Station gastiert. Sie erzählt die Geschichte des modernen Piktogramms von seinen Anfängen in den 1920er-Jahren bis heute. Ganz am Ende des Parcours, da sind wir schließlich in der Gegenwart angekommen, stehen wir vor einem Block überdimensionaler Emojis, die, vom Boden bis zur Decke, übereck gleich zwei Wände bespielen.

Es handelt sich um das von dem japanischen Designer Shigetaka Kurita für einen Mobilfunkbetreiber entwickelte wegweisende digitale Emoji-Set. Draußen, im Foyer, wartet auf den Besucher, ob klein oder groß, noch eine Art Spielwiese, auf der er oder sie oder jedes dritte Geschlecht sich in der Entwicklung eigener Bildzeichen versuchen kann.

Zeichen für Analphabeten

Mit annähernd 200 Exponaten – Druckgrafiken und Entwurfszeichnungen, Gemälden, Installationen und Fotografien – und viel Text fordert die Schau der Aufmerksamkeit des Besuchers einiges ab. Bereits in den 1920er-Jahren, lernen wir, nutzte man zur Vermittlung von Hygieneregeln zur Eindämmung der Tuberkulose Bildzeichen. 1925 gründete der Ökonom Otto Neurath in Wien das Museum für Gesellschaft und Wirtschaft. Neuraths Ziel war es, Analphabeten und bildungsmäßig benachteiligten Gruppen Wissen über die Gesellschaft zu vermitteln – in bildlicher Form. Wie Neuraths Bildatlas „Gesellschaft und Wirtschaft“ übersetzten die Schautafeln im Museum normalerweise sprachlich vermitteltes Wissen in Bildzeichen.

Für sein Projekt gewann Neurath Gerd Arntz. Der Künstler und Gestalter hatte die Schematisierung der menschlichen Figur in seinen Holzschnitten schon zuvor noch weiter getrieben als etwa Fernand Léger. Die ist in der Wirklichkeit selbst angelegt, insofern die industrielle Maschinenwelt den Arbeiter zur Arbeitsmaschine degradiert.

Neuraths politische Bildpädagogik ist der spannende und aufklärerisch-fortschrittliche Startpunkt der Entstehung von Piktogrammen. Einen Quantensprung hin zu einem zeitgenössischen Bildzeichensystem stellt dann Otl Aichers piktografisches Programm für die Olympischen Spiele 1972 in München dar. In schnörkellos funktionaler, dabei leicht verständlicher Bildsprache dienten seine Bildzeichen – für jede Sportart eines – vornehmlich der (räumlichen) Orientierung der Besucher. In der vereinheitlichenden Tendenz des ausgeklügelten Systems von Icons war Aicher so etwas wie der Vater des Corporate Designs.

Dilettantische Versuche

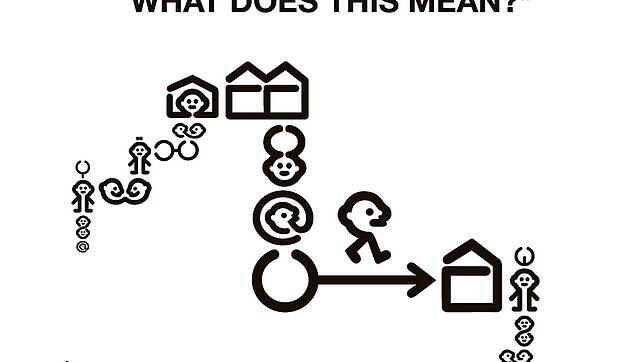

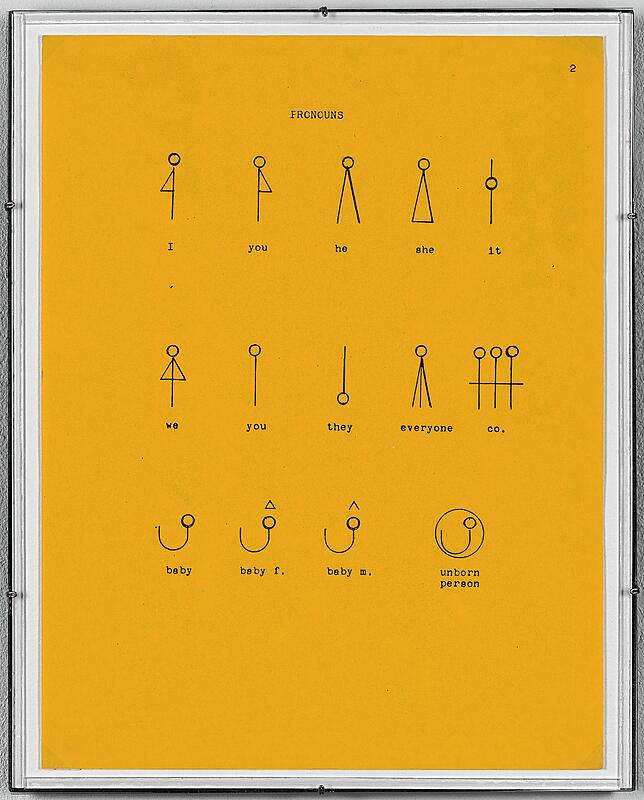

Im Unterschied dazu wirken verschiedene künstlerische Versuche, eine Bildsprache zu entwickeln, um Sprachbarrieren zu überwinden recht dilettantisch. Die Zeichensysteme von Patti Hill oder Timothée Ingen-Housz erscheinen einerseits zu schematisch, andererseits verwirrend komplex, in jedem Fall unsexy und impraktikabel.

Die „Lebenszeichen“ des Künstlers und Designers Wolfgang Schmidts überzeugen zwar durch bildsprachliche Klarheit, werden in der schematischen Reduktion der Komplexität der Wirklichkeit jedoch nicht annähernd gerecht. Auch die Bildzeichenschrift LoCoS (eine Abkürzung für Lovers Communication System) von Yukio Ota, dem Erfinder des grün-weißen Notausgangschilds mit einer rennenden Figur, hat sich bis heute nicht durchgesetzt.

Bereits in der japanischen Chatkultur der 1990er-Jahre kursierten, Vorläufer der Emojis, Emoticons: „Gefühlsbilder“ wie Smileys, die sich freilich aus Schriftzeichen wie Komma, Doppelpunkt und Klammer zusammensetzen. Kuritas Set von 176 Emojis ist heute Teil des Unicode-Blocks von mehr als 3000 standardisierten Emoji-Zeichen. Es basiert auf einem Raster von lediglich 12 x 12 Bildpunkten.

Mehr als 3000 Emojis – das klingt nach viel. Doch sollte man sich vergegenwärtigen, wie ärmlich eine natürliche Sprache mit lediglich gut 3000 Wörtern wäre. Die Verführungskraft von Emojis, wie gesagt, besteht darin, dass sie die digitale Kommunikation erleichtern. Doch sollte man nicht übersehen, dass diese Erleichterung erkauft wird durch Die Schematisierung und Vereinfachung von Kommunikation. Die dürfte am Ende auf die menschlichen Gefühle und Ausdrucksmöglichkeiten selbst abfärben.

Museum für Neue Kunst, Marienstraße 10a, Freiburg. Bis 12. September, Di. bis So. 10-17 Uhr, Do. bis 19 Uhr. Weitere Informationen: http://www.freiburg.de