Juan Diego ist jemand, der weniger in der Gegenwart lebt als in seinen Gedanken an die Vergangenheit, die Erinnerungen daran, was ihm als Kind und als junger Erwachsener in Mexiko widerfahren ist. Sein Erwachsenenleben ist für ihn viel weniger im Fokus. Für ihn passt es, dass er ein Schriftsteller ist, jemand, der in seiner Fantasie lebendiger ist. Ich würde davon keine Rückschlüsse auf andere Schriftsteller ziehen.

Von den Protagonisten in meinen 14 Romanen waren fünf Schriftsteller. Allerdings nicht, weil ich an Schriftstellern interessiert wäre, sondern weil ich dadurch die Figuren der Gefahr ausgesetzt habe, dass sie aufgrund ihrer Fantasie abgelenkt sind von der Realität.

Natürlich ist es das. Ich glaube nicht daran, dass man ein gefährliches Leben gehabt haben muss, um ein guter Schriftsteller zu werden. Es gibt unter Schriftstellern unterschiedliche Biografien: Herman Melville war Zollinspektor – und ich denke nicht, dass sein Leben als Zollinspektor furchtbar aufregend war. Ihm wurde auch kein Bein von einem Hai abgebissen. Aber er hat ein besseres Buch über den Walfang geschrieben als jeder, der tatsächlich Wale gefangen hat. Da gibt es keine Definition, wie jemand leben soll oder darf, um ein guter Schriftsteller zu werden.

Ich mache im Buch ja einen Unterschied zwischen dem Glauben und der Institution Kirche, den menschengemachten Regeln, den Strategien und der Politik. Diese Unterscheidung macht Juan Diego schon als Kind, genauso wie seine Schwester Lupe, sie stehen der Institution Kirche sehr kritisch gegenüber. Aber Juan Diego ist ein Kind des Glaubens, ihm erscheint ein echtes Wunder, eine Jungfrauen-Statue, die Tränen vergießt.

Ja, ohne diese Tränen hätte die katholische Kirche wahrscheinlich nicht diesen 14-jährigen Waisen in die Hand von zwei schwulen Männern gegeben. Sprich, dafür, dass ein Waise, der in der Obhut der katholischen Kirche ist, von zwei schwulen Männern adoptiert werden darf, braucht es es ein Wunder. Wunder bilden ja den Kern jeder Religion. Aber es besteht ein Unterschied zwischen dem Glauben an diese Wunder und den schrecklich unzeitgemäßen Regeln und Politiken aller Kirchen. Die werden nicht dem gerecht, woran die Menschen tatsächlich glauben.

In Nordamerika glauben die meisten Katholiken an das Recht einer Frau auf Abtreibung, und die meisten Katholiken befürworten die gleichgeschlechtliche Ehe. Ihre Kirche tut es nicht. Die meisten gläubigen Katholiken glauben anders als ihre Kirche. Jede Kirche, Synagoge oder Moschee ist ja selten leer, die Leute kommen und beten. Sie bitten aber nicht den Rabbi, den Mullah oder den Priester. Deswegen sagt auch Juan Diego, als die Jungfrau weint, zum Priester: „Ich komme hierher wegen der Jungfrau, nicht wegen Ihnen.“ Damit spricht er für viele Menschen.

Ich habe mich immer dafür interessiert, wie die Leute aufgrund von sexuellen Unterschieden misshandelt, verurteilt oder abgelehnt werden. „Garp und wie er die Welt sah“, vor 40 Jahren geschrieben, war ein Roman über sexuellen Hass, es war eine Reaktion auf etwas, das bis heute Bestand hat: das Scheitern der sogenannten sexuellen Revolution.

Warum ist diese Revolution gescheitert?

Wenn man das, was damals geschah, eine Revolution oder Befreiung nennt – wovon zum Teufel reden wir dann? Warum hassen sich die Leute dann immer noch für ihre unterschiedlichen sexuellen Orientierungen? Warum werden sexuelle Minderheiten dann immer noch verhöhnt und abgestempelt?

Wie haben Sie damals darüber gedacht?

Ich dachte: Das wird mit der Zeit verschwinden, ich war überzeugt, dass „Garp und wie er die Welt sah“ nach zehn Jahren ein historischer Roman wäre. Aber dem ist nicht so. Ich betrachte mich nicht als hellseherisch oder meiner Zeit voraus. Ich habe über etwas geschrieben – und das tue ich oft –, weil ich mich darüber geärgert habe.

Ich bin nicht zwingend glücklich darüber. Ich hätte den Roman für diese Serie nicht adaptiert, wenn ich überzeugt gewesen wäre, dass sexuelle Unterschiede heute umfassend toleriert und befürwortet werden. Das werden sie aber nicht. Sexuelle Intoleranz ist nicht verschwunden. Kürzlich stand in der New York Times, dass die Republikaner Transgender-Kinder von den Toiletten fern halten wollen – das letzte Mal, als wir Menschen von Toiletten fernhalten wollten, war zur Zeit der Rassentrennung. Insofern: Es hat sich nicht viel verändert, was Toleranz und Akzeptanz betrifft. Deswegen schreibe ich immer noch darüber.

Nein. Wenn ich das als Verantwortung bezeichnen würde, würde das ja bedeuten, dass ich von jedem Autor verlange, es mir gleich zu tun. Aber so sehe ich Schriftstellerei nicht. Ich mag es nicht, wenn Autoren sagen: Meine Art zu schreiben ist die richtige. Oder: Wie ich Dinge betrachte, sollten alle Autoren die Dinge betrachten. So habe ich nie gedacht. Ich habe auch nie zu jungen Schriftstellern gesagt: Du solltest immer das Ende kennen, bevor du mit der Geschichte beginnst. Genauso wenig erwarte ich von jemandem, der nicht politisch ist, politisch zu sein.

Ganz ehrlich: Von meinen 14 Romanen, wie viele davon waren wirklich politisch? Wenn man Sexualpolitik hinzunimmt, sind es sieben, das ist nur die Hälfte, und wenn man die Sexualpolitik rauslässt, nur fünf. Es geht bei mir also nicht immer um Politik. Ich fühle da keinerlei Verpflichtung.

Sie müssen bedenken, dass ich für die meisten meiner Romane acht bis zehn Jahre gebraucht habe, wahrscheinlich bin ich der langsamste Schriftsteller, den es gibt. Wenn ich also die ersten Zeilen verfasse, dann schreibe ich nicht über so ein aktuelles Phänomen wie Donald Trump. Mein Interesse an Mexiko und der Geschichte eines Amerikaners mit mexikanischen Wurzeln ist 25 Jahre älter als Mr. Trumps blöde Idee, eine Mauer zu bauen.

Ich denke nicht über meine eigene Sterblichkeit nach, ich verknüpfe auch nicht die Geschichte von Juan Diego mit mir. Mir ist es nicht egal, wie meine Romanfigur am Ende stirbt. Aber mir Gedanken über meinen eigenen Tod zu machen, dafür bin noch zu sehr beschäftigt. (lacht) Ich habe zwei Romane im Kopf, die ich morgen anfangen könnte – wenn ich nicht schon an etwas anderem schreiben würde.

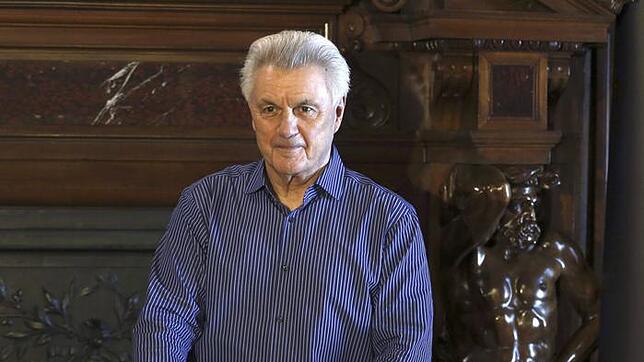

Zur Person

John Winslow Irving wurde 1942 im US-Bundesstaat New Hampshire geboren. Ab 1961 studierte er Englische Literatur, zwei Semester davon in Wien. Inspiriert von seinen dortigen Erlebnissen entstand sein erster Roman „Lasst die Bären los!“. 1967 schloss Irving sein Studium ab und arbeitete als Dozent. Nachdem er 1978 mit „Garp und wie er die Welt sah“ einen Welterfolg landete, konzentrierte er sich aufs Schreiben. Bis heute hat Irving 14 Romane veröffentlicht, von denen einige verfilmt wurden („Gottes Werk und Teufes Beitrag“). Irving lebt in den USA und Kanada.