Eine Ausstellung über Krankheiten und Medizin hat den großen Vorteil, dass sie mit lauter Experten als Besuchern rechnen kann. Schließlich waren wir alle schon mal krank und sind mit Ärzten in Berührung gekommen. Zumal die Künstler, denen man bekanntlich eine Tendenz zu kränklicher Natur nachsagt, sind sozusagen vom Fach. Nicht zuletzt dank ihrer Beiträge kann man die Ausstellung „Take Care“ im Kunsthaus Zürich interessant und ergiebig nennen. Denn die Schau blickt nicht allein von wissenschaftlicher Warte aus auf ihr Thema – Krankheiten und Medizin –, sondern lässt auch von Kunstwerken erhellendes Licht auf sie fallen. Allein 80 der rund 300 Exponate sind Gemälde, Skulpturen und Werke anderer Kunstgattungen.

Kunst und Medizin berühren sich – wohl nicht zufällig waren seit der Renaissance einzelne Künstler gleichzeitig Anatomen oder Ärzte – und umgekehrt. Man denke nur an Leonardo da Vinci, der Leichen sezierte und anatomische Studien anstellte. Oder an Andreas Vesalius.

Der Leibarzt Kaisers Karl V. und Begründer der neuzeitlichen Anatomie erweist sich in seinem 1543 erschienenen Werk „De humani corporis fabrica libri septem“ als versierter Kupferstecher. Den menschlichen Körper stellt Vesalius naturalistisch dar, nicht ohne ihm eine subtile künstlerische Inszenierung angedeihen zu lassen. In seinen Stichen lässt der Künstler-Anatom den meist männlichen und gehäutet dargestellten Körper nicht selten mit ausdrucksvoller Gestik in idyllischen Landschaften lustwandeln. Nur eine Figur hängt tot am Galgen – wohl eine Anspielung darauf, dass in der frühen Neuzeit die Leichen Hingerichteter zur Sezierung freigegeben wurden.

Vorstufe des Hometrainers

In der Ausstellung wird jede Menge medizinisches Gerät aufgefahren Es reicht vom Didaktischen Etui mit Aderlassinstrumenten von 1820 über den 1919 patentierten Stirnkühler „Psygma“, der gegen Kopfschmerzen half, bis zum Hochfrequenz-Therapieapparat „Mobil“ von 1930 zur Behandlung von Rheuma und darüber hinaus. Der kurz nach 1901 entstandene Zimmerfahrrad-Apparat stellt eine Vorstufe des heutigen Hometrainers dar.

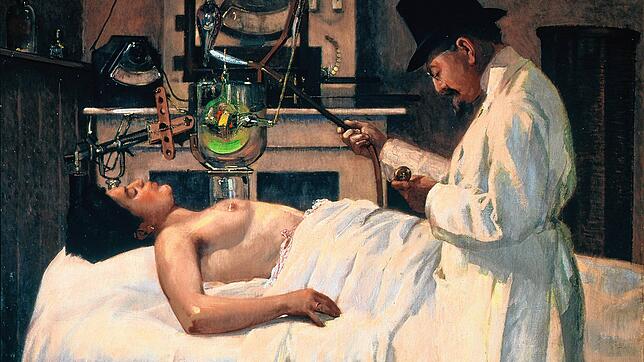

Quer zur Chronologie beginnt die Ausstellung mit dem 19. Jahrhundert, dem „Goldenen Zeitalter der Medizin“, dem die Heilkunst eine ganze Reihe wichtiger Fortschritte verdankt. Schlug die Geburtsstunde der Präventionsmedizin mit der ersten Pockenimpfung bereits im 18. Jahrhundert – ein Gemälde Constant Desbordes erinnert daran -, so fallen medizingeschichtliche Meilensteine wie Antisepsis oder Anästhesie ins 19. Jahrhundert.

Auch Erscheinungen wie Seuchen und Pandemien werden der Schau zum Thema; so die Tuberkulose, die Schwindsucht oder Aids. Barbara Hammers Videoarbeit „The Media Hysteria of AIDS“ erinnert an den diskriminierenden Umgang mit der vermeintlichen „Schwulenseuche“.

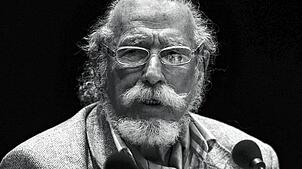

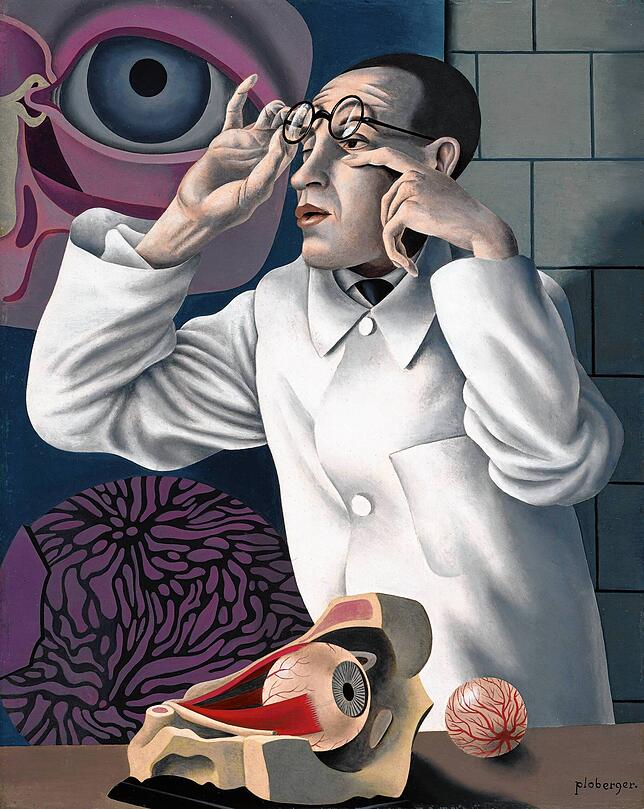

Ein treuer Begleiter der Entwicklung der Medizin war und ist dabei stets die Kunst. Ein Holzschnitt von Albrecht Dürer aus dem Jahr 1493 zeigt einen Arzt, der die gebrochenen Beine einer Frau verbindet. Honoré Daumier nimmt als Zeichner die Medizin und die Ärzte seiner Zeit aufs Korn. Dagegen machte Paul Klee im Spätwerk auch die eigene Erkrankung zum Thema. Luc Tuymans malte in der gleichnamigen Bilderserie den „Diagnostischen Blick“. Und der herzkranke Joseph Beuys formulierte im Titel eines Werks eine schlechterdings utopisch erscheinende Hoffnung: „Notfalls leben wir auch ohne Herz.“

Kunsthaus Zürich, bis 17. Juli, Di, Fr bis So 10-18 Uhr; Mi, Do bis 20 Uhr. Weitere Informationen: www.kunsthaus.ch