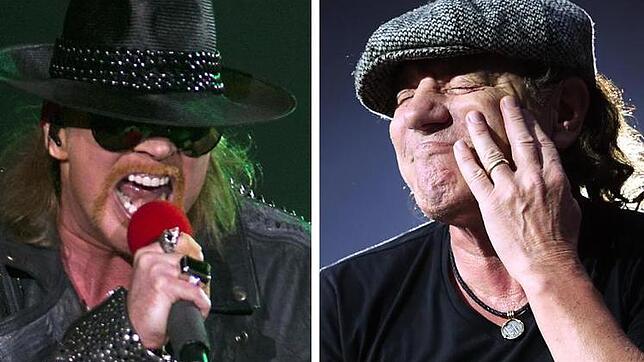

Was bleibt eigentlich vom Rock'n'Roll, wenn ihm die Musiker ausgehen? Nach der Trauer um Lemmy Kilmister und David Bowie zu Anfang des Jahres hat die Ahnung, dass der Mythos seiner Unsterblichkeit schwer zu bröckeln beginnt, am Wochenende neue Nahrung erhalten: AC/DC, in den frühen 70er-Jahren gegründete australische Kult-Band, tauscht den Sänger aus. Auf den „Highway to Hell“ wird nicht mehr Brian Johnson bitten, dem bei weiteren Auftritten der Verlust seines Gehörs droht, sondern Axl Rose, Frontmann der US-Band Guns N'Roses. Was sich wie eine Rettung liest, ist eine Bankrotterklärung. Tomaten und Eier sind noch das geringste Übel, das Fans der Band dem neuen Sänger für seinen ersten Auftritt in Aussicht stellen.

Es gibt naheliegende Erklärungen für dieses kollektive Entsetzen, und die haben nicht allein mit der Doppelbelastung des Sängers zu tun, der mit seiner angestammten Gruppe gerade ein Comeback versucht. AC/DC sind Meister der Selbstironie, Guns N'Roses dagegen meinen ihren Schwulst und Pathos ernst. Brian Johnson ist ein disziplinierter Profi, Axl Rose eine launenhafte Diva. Der eine steht auf dem Höhepunkt seines Ruhms, der andere greift nach dem letzten Strohhalm.

Und doch steckt hinter dieser Empörung mehr als nur eine Stilfrage. Es geht um die Erkenntnis, dass hier etwas am Leben erhalten werden soll, das schon aus Prinzip von Anfang an dem Untergang geweiht war. Denn dem Untergang geweiht ist jeder Rock'n'Roll, der etwas auf sich hält. „Vergiss den Leichenwagen, weil ich niemals sterbe“, heißt es im AC/DC-Song „Back in Black“, womit selbstredend keine allen wissenschaftlichen Erkenntnissen trotzende Unsterblichkeit des menschlichen Körpers gemeint ist, sondern eine Absage ans Diktat der Vernunft: ein Leben im Hier und Jetzt, ohne Rücksicht auf berufliches Fortkommen, Rentenerwerb und ökonomische Vernunft. Nur wer lebt, als gäbe es kein Morgen, findet Eingang in die Hall of Fame.

Und jetzt, wo dieses sorgsam verdrängte Morgen unerbittlich an die Tür klopft, wo es gilt, die Konsequenzen aus dieser kultivierten Verantwortungslosigkeit zu tragen, da soll eine schnöde Neuverpflichtung die profitable Konzertmaschine am Laufen halten? Dieser Verrat an der über Jahrzehnte hinweg inszenierten Vergänglichkeit lässt sich nicht mit wohlfeilen Worten übertünchen. „Die Bandmitglieder möchten ihm für seinen Beitrag und seinen Einsatz in der Band in all den Jahren danken“, heißt es gestelzt: Da spricht keine Rock-Band mehr, da spricht ein Aufsichtsrat, der den Abgang des Vorstandsvorsitzenden verkünden muss.

So zeigt sich am Beispiel von AC/DC, dass die altertümlich anmutende Unterscheidung zwischen Hoch- und Popkultur aktueller ist als gedacht. Sollen Songs wie „Back in Black“ wahrhaft Klassiker-Status erlangen, also noch über Jahrhunderte hinweg gespielt werden in den Konzerthallen dieser Welt, so müssten sie sich von Band und Sänger ablösen. Das jedoch widerspricht ihrer eigenen Logik.

Aber hat es wirklich keine geglückten Wechsel gegeben? Fanden nicht einst – dieser Stilbruch sei erlaubt – die Prog-Rocker von Genesis in Phil Collins einen geeigneten Nachfolger für Peter Gabriel? Und ist nicht der nun fast ertaubte Brian Johnson selbst ein Musterbeispiel für gelungene Neubesetzungen (nach dem Tod von Bon Scott 1980)? Zweifellos. Doch gibt es dafür enge Regeln: Wechsle nicht, wenn deine Gruppe bereits ein komplettes Bandleben abgeschlossen hat. Verkünde einen Wechsel nie im Stil eines Aufsichtsrats. Und: Präsentiere einen Nachfolger, dessen Zeit nicht längst abgelaufen ist.

Wenn der Sänger ersetzt wird

Ein Personalwechsel an einer so wichtigen Position in einer Band kann gutgehen – oder auch nicht, wie diese Beispiele zeigen:

Queen: Nach dem Tod ihres charismatischen Frontmanns Freddie Mercury im Jahr 1991 wurde es still um die verbliebenen drei Bandmitglieder. Dann erschienen bislang unveröffentlichte Stücke, 1997 trat der Queen-Rest noch einmal zusammen auf – mit Elton John am Mikrofon. 2004 kam es zur Zusammenarbeit mit Free-Sänger Paul Rodgers, die fünf Jahre hielt.

2014 ging erstmals Adam Lambert mit Queen auf eine erfolgreiche Tour, nachdem es zuvor gemeinsame Projekte gegeben hatte. Neue Songs gibt es jedoch auch mit ihm nicht.

Genesis: Die britische Band startete ihre Karriere mit Peter Gabriel am Mikrofon – an seine Stelle trat im Jahr 1975 Phil Collins, der zu diesem Zeitpunkt bereits seit fünf Jahren Schlagzeuger der Band gewesen war. Mit dem Wechsel kam der kommerzielle Erfolg der bald zum Trio geschrumpften Band. Nach Collins’ Abschied übernahm 1996 Ray Wilson das Mikrofon – mit wenig Erfolg. Album und Welt-Tournee floppten. 2007 ging Phil Collins wieder mit Genesis auf Tour.

Deep Purple: Bei der Rock-Band gehören Wechsel in der Besetzung zum Programm. Die laut Guinnessbuch der Rekorde lauteste Pop-Gruppe der Welt – über das Wort Pop in diesem Zusammenhang darf man streiten – begann mit Rod Evans als Sänger. Der große Erfolg setzte erst 1969 mit dem neuen Sänger Ian Gillan („Smoke on the Water“) ein – vier Jahre später wurde er durch David Coverdale ersetzt. Für die Fans zunächst ein Schock, doch Coverdale setzte sich durch. Später gründete er Whitesnake und Gillan kehrte zu Deep Purple zurück.