Bis in den Tod sind Soldaten der militärischen Ordnung unterworfen. Wer Kriegsgräber besucht, sieht das sofort. So wie die Männer einst auf dem Appellplatz standen, so ruhen ihre Überreste in der Erde. In Reih' und Glied. Dienstgrad, Name, geboren, gefallen. Dann der Nächste. Auch Gedenken liebt Ordnung.

In der Steppe bei Wolgograd, dem früheren Stalingrad, ist der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge vom Schema abgewichen. Das Gräberfeld für mehr als 60 000 Soldaten entspricht einer riesigen Scheibe mit einem Durchmesser von 150 Metern. Daneben sind mehr als 120 Granitwürfel mit Namensinschriften von 120 000 vermissten Soldaten scheinbar planlos im Gelände verteilt. Rossoschka – wie dieser Friedhof nach einem kleinen Flüsschen in der Nähe benannt wurde – ist anders. Weil auch die Schlacht, die hier vor 75 Jahren zwischen Don und Wolga tobte, anders war.

Nie wird man herausfinden, wie viele Soldaten – Deutsche und Russen – hier genau ihr Leben verloren. Wie viele starben bei oder in Stalingrad, wie viele beim Marsch in die Gefangenschaft? Wie viele in den Lagern? Der Volksbund fragt danach nicht. Möglichst jeder Vermisste wird auf einem der Würfel verzeichnet. So wie der Name von Walter Bartler aus Donaueschingen, der nicht aus Stalingrad zurückkam. Es gibt kein Grab von ihm. Und gerade deshalb ist seine Tochter Rosmarie Bartler-Broghammer 2010 von der Baar an die Wolga gereist – zusammen mit anderen Angehörigen, die die vom Volksbund regelmäßig angebotene Gedenkfahrt unternommen haben.

Alle wollen an den Ort, wo der Vater, der Onkel, der Bruder geblieben sind. Auch Rosmarie Bartler-Broghammer. „Leider habe ich meinen Vater nie kennengelernt“, schreibt sie der Redaktion, die Leser um Briefe von Stalingrad-Gefallenen in der Familie gebeten hatte. „Ich war ein paar Monate alt, als er 1941 eingezogen wurde.“ Zwischen den Steinwürfeln fand die Tochter den Namen ihres Vaters. Eine späte Annäherung unter dem endlosen Himmel der russischen Steppe.

Ein Bäcker und ein Bordfunker

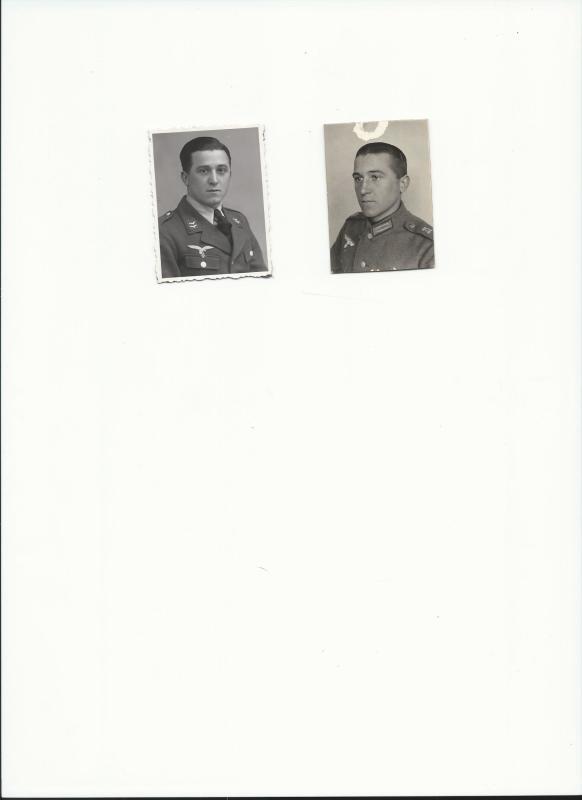

Mehr als 30 Leser haben sich auf den Aufruf im SÜDKURIER gemeldet, in dem die Redaktion darum bat, Feldpost und Fotos von Angehörigen einzusenden, die bei Stalingrad eingesetzt waren (siehe unsere Ausgabe vom Freitag). Auch durch diese beiden Männer erhält das Geschehen ein Gesicht:

-

Johann SpießmacherDer Soldat Johann Spießmacher, geboren 1904, kam aus Riedheim-Leimbach und diente in der Bäckerei-Kompanie der 305. Infanterie-Division („Bodensee-Division“). Sein letzter Brief aus Stalingrad stammt vom 10. November 1942. Die Nichte Christa Knüttel aus Markdorf-Leimbach wandte sich 2016 an den Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes in München, um etwas über das Schicksal des Onkels zu erfahren. Das DRK teilte mit, dass auf dem Soldatenfriedhof in Rossoschka mit einer Namensinschrift auch an Johann Spießmacher erinnert wird.

-

Hans DötschelWarum meinte man, dass die 6. Armee aus der Luft versorgt werden könne? Weil es ein Vorbild gab: Die Luftbrücke für 90 000 Soldaten im Kessel von Demjansk südlich von Leningrad im Frühjahr 1942. Daran wirkte Hans Dötschel (1916-1991) als Bordfunker in einer Junkers Ju 52 mit. Er war als Berufssoldat in Kaufbeuren stationiert. Er flog mehrfach in den Kessel ein. Seine Tochter Helga Brüderle, Konstanz, sandte das Bild ihres Vaters an die Redaktion.

Die Überreste vieler Gegner von einst ruhen auf der anderen Straßenseite. Auch diesen Friedhof hat der Volksbund 1999 angelegt. Als Zeichen der beginnenden Aussöhnung der Völker. Von deutschen Soldaten gab es hier schon 600 Gräber. Die Wehrmacht hatte sie in der Nähe des damaligen Flugplatzes Gumrak angelegt. Dorthin kämpften sich viele Soldaten durch Kälte und Schnee, weil sie hofften, in einer Junkers Ju 52 Platz zu finden, die aus dem Kessel von Stalingrad flog. Für die meisten Männer ein vergeblicher Weg. Heute liegt in Gumrak der moderne Flughafen von Wolgograd. Hier landen die Volksbund-Reisemitglieder – und erhalten zum Empfang nach russischer Sitte Brot und Salz.