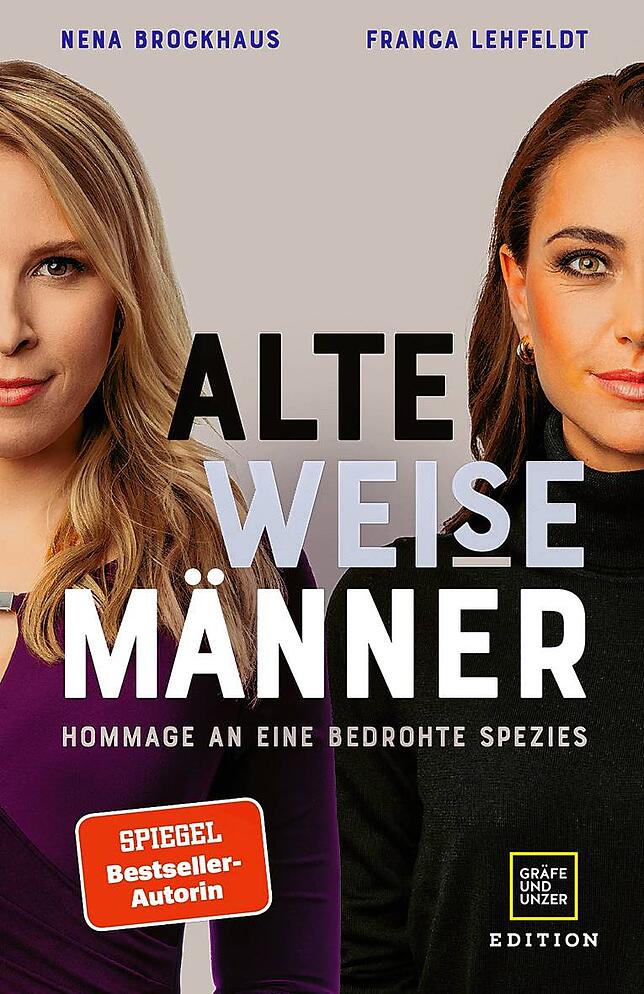

Frau Brockhaus, Ihr neues Buch – geschrieben mit Ihrer Kollegin und Freundin Franca Lehfeldt – trägt den Titel „Alte weise Männer“. Das könnte auch eine Feministin wie Alice Schwarzer interessieren. Bekommt sie ein Exemplar?

Gute Idee! Die soziale Mutter von Alice Schwarzer war ja ein alter weiser Mann. Ihr Großvater. Sie sei von ihm gelobt worden, wenn sie mutig, eigenständig und klug war. Das Buch ist für mich auch eine Rückkehr zum Feminismus von Alice Schwarzer. Sie hat für die Gleichberechtigung von Mann und Frau gekämpft. Schwarzers Definition von Feminismus teile ich.

Die da wäre?

Ihr geht es um beide Geschlechter – mir auch. Ihr Motto „Die Hälfte der Welt für die Frauen“ ist auch meines. Gleiche Rechte und Freiheiten für alle. Leider bedeutet Feminismus heute für viele: für die Frau, gegen den Mann. Es hat etwas von: Die Hinrunde gehörte euch, die Rückrunde muss uns allein gehören.

Unser Buch zeigt hingegen, dass Werte nicht vom Geschlecht abhängig sind. Nicht jede junge Frau ist solidarisch, nicht jeder alte Mann von gestern. Ich bin mir deshalb fast sicher, dass Alice Schwarzer sich darüber freut, dass zwei junge Frauen mit alten Männern über Feminismus und die Frauenquote sprechen.

Das feministische Feindbild des alten weißen Mannes, das Sophie Passmann geprägt hat, hat Sie zu dem Buch inspiriert. Sie nennen Ihre Interviewpartner zwar alte weise Männer – aber gibt es die alten weißen Männer vielleicht auch?

Nein, ich halte alle Feindbilder für falsch, egal, wen es trifft. Wir tun in der Gesellschaft alles, um jeden zu inkludieren – was gut ist. Aber der Begriff alter weißer Mann darf ein Feindbild sein? Das verstehe ich nicht. Unsere Gespräche mit den alten weisen Männern zeigen, dass äußerliche Klassifikationen nichts mit den inneren Werten zu tun haben. Für mich ist klar: Das Feindbild des alten weißen Mannes muss weg.

Was genau macht denn einen alten weißen Mann aus?

Das Paradoxe ist, dass der alte weiße Mann laut Passmann gar kein Mann sein muss. Er kann auch eine Frau sein. Das Konzept alter weißer Mann wäre schließlich kein paradoxes Wunderwerk der Identitätspolitik, wenn sie nicht auch das andere Geschlecht miteinschließen würde. Jeder, der in den Augen von – wie ich finde – teilweise überhitzten Feministinnen konservative Werte vertritt, wird gleich als reaktionär beschimpft.

Tatsächlich geht es in den Debatten aber nie um Frauen, sondern immer um alte weiße Männer, die zum Feindbild erklärt werden, weil sie in den Führungsetagen sitzen. Aber die sitzen ja nicht da und halten die Tür zu.

Was macht denn den alten weisen Mann aus?

Er hat ein großes Stück Lebensleistung erbracht. Er war exzellent in dem, was er getan hat oder noch tut. Und er ist über 70. Wir haben mit Männern gesprochen, die sich für einen Ältestenrat eignen würden – dieses Konzept finden wir übrigens beide ganz spannend.

Wie haben Sie die passenden Männer gefunden?

Es gibt Menschen, die viel Geld verdient haben oder es in der Politik weit gebracht haben, die aber überhaupt nicht weise sind. Bevor ich meine Interviewpartner getroffen habe, habe ich mich rückversichert, wie ihre Umgebung sie wahrgenommen hat. Wenn andere Menschen sich gern Rat bei jemandem holen, dann ist er wahrscheinlich ein alter weiser Mann. Schön war Mario Adorf, der auf meine Anfrage entgegnete: „Ich bin nicht weise.“ Sein Understatement hat mir imponiert.

Was war Ihnen bei der Auswahl der Gesprächspartner abgesehen von Erfolg und Alter wichtig?

Wir sind komplett unterschiedlich vorgegangen. Ich habe recherchiert und überlegt: Wer sind die fünf Männer, die ich für weise halte? Mir war vor allem wichtig, dass die Männer in ihrem Berufsfeld herausragend sind. Mario Adorf hatte ich vorher noch nie getroffen. Ich kannte auch Heiner Lauterbach nicht, genauso wenig wie Edmund Stoiber oder Herbert Reul. Uli Hoeneß habe ich leider nicht bekommen ... Franca ist mit dem Großteil ihrer Interviewpartner auch privat sehr eng befreundet, sie kennt ihre Interviewpartner, ihre Mentoren, sehr gut.

Ihnen geht es ja auch darum, die Lebensweisheiten dieser Männer dazustellen. Von wem haben Sie persönlich am meisten gelernt?

Ich habe aus allen Gesprächen etwas mitgenommen, das mich sehr zum Nachdenken gebracht hat: Respekt vor der Arbeit von anderen. Die Männer, mit denen ich gesprochen habe, achten wirklich auf Details. Ich habe das Gefühl, dass mir und meiner Generation diese Liebe zum Detail abhandengekommen ist. Besonders inspiriert hat mich Biontech-Investor Thomas Strüngmann. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir der Satz: „Glück ist gewöhnliches Leitungswasser, das nach Champagner schmeckt.“

Beim Gespräch mit Mario Adorf hatte ich Tränen in den Augen, das ist mir noch nie passiert. Es war einfach bewegend zu verstehen, was die Generationen vor uns mitgemacht haben. Dieser große Schauspieler ist im Heim aufgewachsen, hat dann Abitur gemacht und viele Sprachen gelernt, um frei zu sein. Diese Liebe zur Bildung und zur Freiheit eint die Männer in dem Buch. Heute wollen die meisten Influencer werden, unsere alten weisen die Männer wollten gebildet sein.

Franca Lehfeldt und Sie scheinen vorwiegend männliche Vorbilder zu haben.

Ich würde sie Mentoren nennen … Franca hat auch eine starke weibliche Mentorin, aber ich habe tatsächlich nur männliche Mentoren. Ich habe in meiner Karriere die Erfahrung gemacht, dass Frauen eher die Tür zuhalten als Männer. Das größte Vorbild meines Lebens ist jedoch eine Frau: meine Uroma, die mich mit großgezogen hat und wegen der ich Journalistin geworden bin. Sie ist mit 92 Jahren gestorben.

Für mich war Alter schon immer faszinierend, und das wollen wir mit unserem Buch auch zeigen – dass Alter etwas Tolles ist und dass wir unsere Zeit nutzen sollten, um von den älteren Generationen zu lernen. Wenn die alte weise Frau ein Feindbild wäre, dann hätten wir übrigens ein Buch über beide Geschlechter geschrieben, aber die alte weise Frau ist in unserer Gesellschaft glücklicherweise kein Feindbild.

Ihr Feindbild, so möchte ich das nennen, ist allerdings das Gendern. Sie sagen, dass es Frauen schwächer macht, wenn sie ausdrücklich genannt werden. Glauben Sie das wirklich?

Ja. Nehmen wir zum Beispiel das Wort Gästin. Ich finde, dass ich damit in eine schwache Position gerückt werde. Ich möchte in eine Talkshow als Gast eingeladen werden und nicht als Gästin. Auch wenn in der Schule früher die Rede von Schülern war, habe ich mich stets angesprochen gefühlt. Die Idee hinter dem Gendern ist etwas Großartiges. Menschen bemühen sich, alle zu inkludieren.

Es ist gut, dass wir uns als Gesellschaft Gedanken machen, wie wir allen Bürgern gerecht werden. Aber warum müssen wir immer mit dem Geschlecht direkt auf jemanden deuten? Warum darf ich nicht einfach Gast sein? Das Gender-Sternchen habe ich obendrein nie verstanden. Und mir geht es überhaupt nicht um den Lesefluss. Wenn wir die Gleichberechtigung der Geschlechter erreichen würden, indem wir Sternchen setzen, wäre ich die Erste, die überall Sternchen setzen würde. Aber ich halte das Gender-Sternchen für antifeministisch.

Claus-Holger Lehfeldt sagt, die Augenhöhe zwischen Mann und Frau sei selbstverständlich, deshalb brauche man kein Gender-Sternchen. Es ist schön, dass das in seinem Umfeld so ist, aber kann man ernsthaft behaupten, dass Mann und Frau in unserer Gesellschaft auf Augenhöhe sind?

In der Firma von Francas Vater ging es schon vor 40 Jahren stets nach Leistung und nie nach Geschlecht. Alle Mitarbeiter wurden gleich bezahlt. Und ich gebe ihm Recht: Die Augenhöhe zwischen Mann und Frau hat rein gar nichts mit dem Gender-Sternchen zu tun. Mann und Frau sind theoretisch auf Augenhöhe, jetzt brauchen wir mehr Frauen in Führungspositionen. Aber das geht – wie so vieles – nur gemeinsam. Es kann nicht sein, dass eine Frau die Hand hebt und sagt: „Ich bin eine Frau. Lasst mich durch!“

Der Fall Christine Lambrecht hat zuletzt eindrucksvoll gezeigt, was paritätische Besetzung bedeutet. Ich bin überzeugt: Die Fehlbesetzung des Verteidigungsministeriums wird die Bewegung und die Debatte neu justieren und Einfluss auf zukünftige Wahlkämpfe haben. Mann oder Frau zu sein, ist kein Qualitätsmerkmal.

Also keine Frauenquote?

Ich bin ja eigentlich sehr meinungsstark, aber was die Frauenquote betrifft … Ich bin gegen jede Form von Quote, finde es aber schon fatal, dass der Anteil von Frauen in den Vorständen laut dem Gender Diversity Index aktuell bei nur 17 Prozent liegt. Andererseits gibt es auch Branchen, da bewerben sich überhaupt keine Frauen. Man muss also fragen: Wo setzen wir an?

Ich bin der festen Überzeugung, dass wir die Frauen nur in die Führungspositionen kriegen, wenn wir bei der Erziehung ansetzen und den Frauen mehr Selbstbewusstsein mitgeben. Und wenn wir dafür sorgen, dass Frauen Familie haben und trotzdem beruflich erfolgreich sein können. Ich bin dagegen, dass der Staat eine Frauenquote anordnet – aber ich bin dafür, dass wir darauf achten, dass Frauen nach oben kommen.

Würden Sie sich als Feministin bezeichnen?

Wenn wir über den Feminismus von Alice Schwarzer reden – für Gleichberechtigung und gegen Sexismus – dann bin ich definitiv Feministin. Aber ich finde, bei diesem Thema genauso wie bei vielen anderen: Wir sollten weniger reden und mehr machen.

Immer wieder fällt in den Gesprächen das Stichwort Work-Life-Balance – weder Sie noch Ihre Gesprächspartner scheinen damit viel anfangen zu können. Warum?

Ich finde es furchtbar, wenn man Arbeit und Leben nicht wie zwei Ringe sieht, die sich überschneiden, sondern beides voneinander trennt. 56 Prozent der Deutschen würden ihre berufliche Tätigkeit aufgeben, wenn sie es sich leisten könnten. Statt darüber zu debattieren, wie viele Stunden wir arbeiten, sollten wir lieber überlegen, wie wir es schaffen, dass jeder Mensch in seinem Job Erfüllung findet, gern zur Arbeit geht und nicht mit 26 schon das erste Sabbatical machen will. Gerade jetzt, mit Blick auf die künstliche Intelligenz und alles, was kommt.

Sie verwenden Begriffe wie Leistungsbereitschaft und Pflichtgefühl. Wen sehen Sie in der Pflicht, der nächsten arbeitenden Generation diese Werte mitzugeben? Die Eltern? Die Lehrer?

An erster Stelle die Eltern. Sie sollten ihren Kindern vorleben, dass man ohne Leistung nichts bekommt. Aber natürlich spielt auch die Schule eine Rolle – nicht jedes Kind hat Eltern, die ihnen bei den Hausaufgaben helfen und ihnen das Leistungsprinzip beibringen. Ich glaube zum Beispiel auch, dass viel mehr Menschen Handwerker werden würden, wenn sie es mal ausprobieren würden. Wenn man den ganzen Tag auf Instagram unterwegs ist und sieht, wie viel Geld dort manche verdienen – klar, dass man dann mit dem Büro-Job nicht zufrieden ist und nach Work-Life-Balance ruft.

Das wird Ihnen vermutlich nie passieren, oder?

Ich bin ein Workaholic und ich würde von niemandem verlangen, so viel zu arbeiten wie ich. Zwei Tage nach der Geburt meines Sohnes saß ich im Krankenhaus am Laptop und bin die Buchfahnen durchgegangen, während er schlief. Ich mache das, weil es meine Passion ist. Selbst wenn ich gerade nicht arbeite, rede ich am liebsten über Journalismus. Diese tiefe Liebe für meinen Beruf haben mir meine Eltern vermittelt. Mein Vater ist Handwerksmeister und mag keine Feiertage. Meine Mutter ist Immobilienkauffrau und arbeitet auch mehr als 50 Stunden die Woche.

Sie haben vorhin gesagt, Sie seien meinungsstark. Mit Ihrer Meinung ecken Sie oft an – wie gehen Sie mit Kritik um?

In der Abi-Zeitung stand damals über mich: „Man kann sie lieben oder hassen, aber man kann sie nicht übersehen.“ Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich finde Widerspruch gut. Denn wenn alle meine Meinung teilen würden, hätten wir eine Diktatur und keine Demokratie. Ich erfreue mich stets an anderen Ansichten. Zuletzt hatte ich ein Streitgespräch mit dem Journalisten Leon Montero über alte weiße Männer. Wir haben noch diskutiert, als der offizielle Teil längst vorbei war, so dass ich sogar zu spät zu meinem Anschlusstermin kam. Ich konnte seine Argumentation nicht nachvollziehen und fand unser Gespräch gerade deswegen total spannend.

Und auch, wenn wir bei unseren gegensätzlichen Meinungen geblieben sind, hatten wir am Ende doch einen Konsens – nämlich, dass wir mehr über soziale Herkunft reden müssen und weniger über Geschlechter. Ich glaube, dass es möglich ist, mit den meisten Menschen einen Konsens zu finden. Deswegen liebe ich die leidenschaftliche Debatte, vor allem mit Leuten, die nicht meiner Meinung sind.

Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie nach dem Gespräch mit Edmund Stoiber das „brennende Verlangen“ nach zwei Dingen verspürt haben: Kinder und Politik. Mutter sind Sie Anfang des Jahres geworden – folgt jetzt ein politisches Amt?

Nein. Aber ich habe das Verlangen nach Politik dahingehend gespürt, dass ich noch stärker Politikjournalistin sein will. Wobei ich den Wunsch, in der Politik aktiv zu werden, schon in mir trage. Das Problem: Wenn man einer Partei angehört, muss man die Partei verteidigen und immer der Meinung der Partei sein. Auch wenn das bedeutet, gegen seine eigene Überzeugung zu gehen. Das könnte ich nicht. Ich mochte auch schon als Kind keine Vereine.

Deswegen ist es gut, dass ich im Journalismus tätig bin und meine eigene Meinung haben oder auch neutral bleiben darf. Aber Edmund Stoiber hat mich schon sehr inspiriert. Bedeutet: Im nächsten Leben werde ich Politikerin, in diesem Leben bleibe ich Journalistin.

Am Ende des Buchs schreiben Sie, dass Sie sich nun auf die Suche nach den alten weisen Frauen machen wollen. Was denken Sie, was diese Frauen Ihnen erzählen werden?

Ich würde von ihnen zum Beispiel gern wissen, ob es so war, dass die Männer ihnen in beruflicher Hinsicht wirklich die Tür zugehalten haben. Überhitzte Feministinnen wollen die Geschlechter und die Generationen ja gegeneinander ausspielen – das wollen wir nicht. Wir wollen ein Miteinander und wir wollen zeigen, dass die Männer gar nicht die Bösen sind. Es ist so: Niemand greift eine Frau an und beschimpft sie alte weiße Frau. Und hätten wir das Buch „Alte weise Frauen“ geschrieben, würden uns alle applaudieren. Mit den Männern wollen wir ein Statement setzen und eine Debatte entfachen, die der Frauenbewegung gut tun wird.