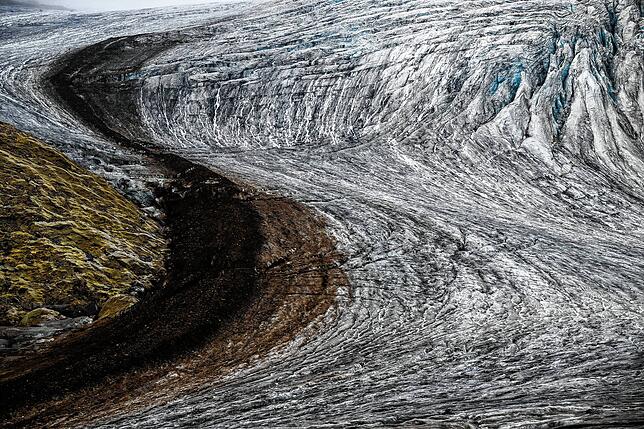

Eine Steinwüste breitet sich aus, zerklüftet, mit Geröll übersät. Kleine und langgezogene Gletscher schlängeln sich um die Gipfel der Berge. Hier und dort zeigen sich Tümpel. Auf den Spitzen liegt eine dünne Schneedecke, wie Puderzucker. Weiter unten finden sich künstlich angelegte Wasserreservoire, gut gefüllt. Beobachtungen aus einem Flugzeug, Ende August.

Die Luftreise über den Schweizer Kanton Wallis öffnet den Blick auf die schroffe Landschaft der westlichen Alpen, eine Landschaft, die durch den Druck des Klimawandels in Bewegung geraten ist. In diesem Jahr macht die Erderwärmung den Schweizer Gletschern besonders stark zu schaffen, jenen gigantischen Eismassen, die das Hochgebirge unverwechselbares machen. Noch.

Ein katastrophales Jahr

„2022 war für Schweizer Gletscher katastrophal“, meldet das Schweizerische Gletschermessnetz Glamos in Bern. Die Glaziologen betonen: „Mit sehr wenig Schnee im Winter und anhaltenden Hitzewellen im Sommer wurden sämtliche Rekorde der Eisschmelze pulverisiert.“

Saharastaub, der auf den Schnee fiel, tat ein Übriges. Der Schnee, der die Gletscher schützt, verdunkelte sich und absorbierte mehr Sonnenenergie.

Über sechs Prozent des Eisvolumens, das entspricht drei Kubikkilometern, gingen den Berechnungen zufolge verloren: Die Abschmelzraten übersteigen die Höchstwerte aus dem Hitzesommer 2003 „bei Weitem“.

Besonders trifft es kleine Gletscher. Der Pizolgletscher in St. Gallen, der Vadret dal Corvatsch in Graubünden und der Schwarzbachfirn in Uri haben sich aufgelöst. Die Glamos-Fachleute stellten dort die Messungen ein. „Schweizer Gletscher schmolzen wie noch nie“, fassen sie zusammen.

Einen größeren Zeitraum nahmen Experten der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich und der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft unter die Lupe. Sie rekonstruierten die Topografie aller Schweizer Gletscher für das Jahr 1931.

„Aufgrund dieser Rekonstruktionen und Vergleichen mit Daten aus den 2000er-Jahren kommen die Forschenden zum Schluss, dass sich das Gletschervolumen zwischen 1931 und 2016 halbiert hat“, heißt es.

Blick in die Zukunft

Werden die Gletscher in den Alpen einmal ganz verschwunden sein? „Das kommt auf den Menschen an“, antwortet Glamos-Glaziologe Andreas Linsbauer von der Universität Zürich. „Wenn wir die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter begrenzen, dann dürften am Ende des Jahrhunderts noch 30 bis 40 Prozent der Gletscher vorhanden sein.“

Und wenn die Menschheit das Ziel verfehlt? „Dann werden die Alpen ihre Gletscher verloren haben.“

Der Abschied von den Gletschern verändert das Dasein der Menschen in den Hochregionen. „Dort wo früher Eismassen ruhten, findet sich nur noch nackter Fels“, seufzt Bergführer Walter Josi. „Das alles tut mir schon sehr weh im Herzen“, erzählt der 80-jährige.

Josi kennt die Schweizer Alpen wie nur wenige andere. Seit mehr als einem halben Jahrhundert leitet er Exkursionen auf die steinernen Riesen. „Die Gletscher stabilisieren viele Gebiete in den Alpen. Zieht sich das Eis zurück, kann es verstärkt zu Steinschlägen, Felsabbrüchen und den gefürchteten Murgängen oder Schlammlawinen kommen.“

Tatsächlich häuften sich in den vergangenen Jahren Bergstürze und rissen Menschen in den Tod. Immer öfter müssen die Behörden Teile der alpinen Landschaft sperren – die Launen der Natur lassen sich einfach nicht voraussagen.