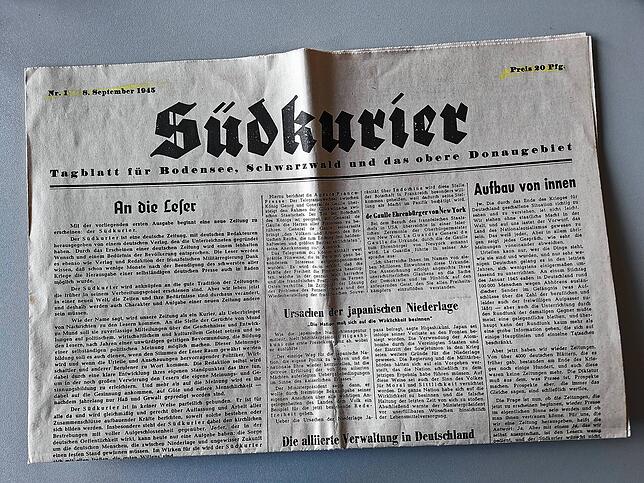

Wäre es nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit gegangen, gäbe es den SÜDKURIER heute nicht. Alle äußeren Umstände am Tag seines ersten Drucks vor 80 Jahren am Abend des 7. September 1945 sprechen gegen einen Erfolg: Das Grundkapital ist mit 25.000 Reichsmark eher bescheiden. Der Verleger ist ein Fremder aus Berlin. Das Sagen haben in der Stadt die französischen Besatzer.

Johannes Weyl besitzt keine Druckerei, keine Redaktionsräume, kein Mobiliar und keine Telefonanlage. Gespräche werden in Konstanzer Dachkammern geführt, und Papier zum Drucken ist kaum da. Letztlich ist auch ein Vertrieb der Zeitung vom Schwarzwald bis zum Bodensee nur in Umrissen zu erkennen.

Startauflage von 100.000 Exemplaren

Dennoch geht das unternehmerische Wagnis auf. Bis Ende 1945 weist die Bilanz einen satten Gewinn von 500.700 Reichsmark auf, die Startauflage von 100.000 Stück – zugestellt dienstags und freitags – ist auf 180.000 gewachsen. Quasi aus dem Nichts hat man zwölf Lokalredaktionen aufgebaut. Und das alles in nur vier Monaten.

Erklärbar ist das zunächst durch die Wucht der Stunde Null, wie die Zeit nach dem Kriegsende später genannt wurde. Zwölf Jahre haben die Nationalsozialisten die Deutschen mit Propaganda geflutet. Jetzt gieren die Menschen nach Informationen.

Die Zeitung hilft bei tausend Fragen

Eine Zeitung muss helfen, das Leben unter einer Besatzungsmacht zu organisieren: Wie steht es in den Städten und Dörfern um Stromrationierung, Transportmittel und Briefverkehr? Wie sieht es mit Telefonanschlüssen, Bankvermögen, Lebensmittelmarken und Schulunterricht aus? Wo wird Arbeit oder eine Wohnung angeboten?

Plakatanschläge und Zettelkästen reichen nicht. Notwendig ist eine Zeitung, die auch berichtet, was die alliierten Kontrollmächte planen, was es mit der Atombombe auf sich hat und was in den Theatern jetzt gespielt wird. Hunger nach Geist flammt auf. Wie sollte nach der von außen beendeten Diktatur eine Demokratie entstehen, und welche Parteien durften dabei mitwirken?

Zum Preis von 20 Pfennig

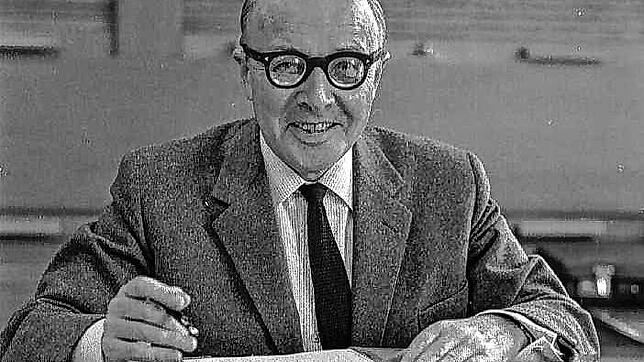

Fragen brauchen Antworten, und Johannes Weyl will sie auf engst bedrucktem kostbaren Papier zum Preis von 20 Pfennigen bereitstellen. Angesichts der prekären Lage eine Mammutaufgabe. Aber der Mann aus Kiel, 40 Jahre alt und bis April 1945 noch Schreibtischsoldat bei einer Sanitätseinheit der Wehrmacht, ist darauf gut vorbereitet.

Beim renommierten Berliner Ullstein-Verlag, den die Nazis seinen jüdischen Eigentümern weggenommen hatten, hat Weyl bis 1942 das Zeitschriftengeschäft geleitet, bevor man ihn zur Truppe schickte. Jetzt, im Sommer 1945 ist er mit seiner Frau Barbara in Konstanz und arbeitet an seinem neuen Projekt.

Weyl holt Partner mit ins Boot

Dafür holt er zwei Partner als Komplementäre mit ins Boot: den Zeppelin-Heroen und Nazi-kritischen Hugo Eckener und Paul Christiani, der in Konstanz ein Fernlehrinstitut betreibt. Später kommt der frühere Zentrumspolitiker Carl Diez aus Radolfzell dazu.

Weyl kennt Konstanz nur von früheren Reisen. Die Stadt ist im Krieg unzerstört geblieben und hat eine lange Zeitungstradition. In einer Druckerei am Münsterplatz ist bis 1941 die „Deutsche Bodensee Zeitung“ (DBZ) mit einigen Lokalausgaben erschienen.

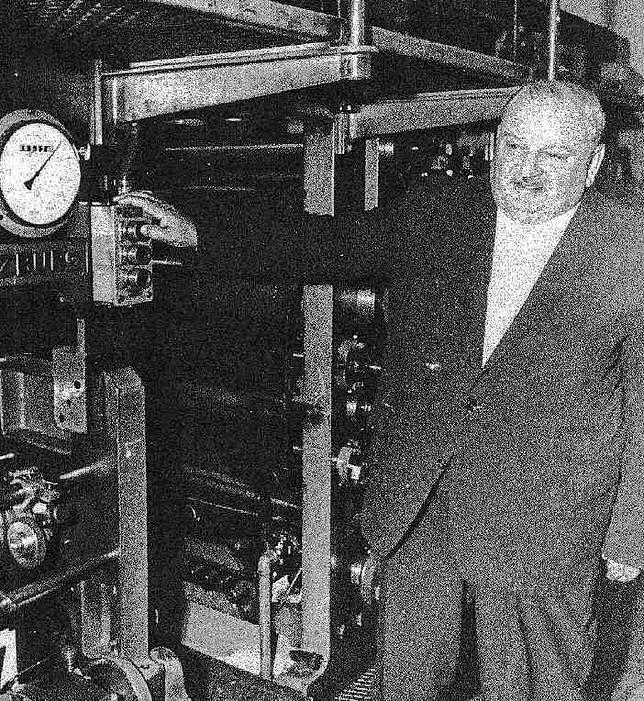

Drucker verhindern Sprengung

In dem verschachtelten Gebäudekomplex zwischen Fischmarkt und Marktstätte wurde bis 1936 die liberale „Konstanzer Zeitung“ verlegt, die der Nazi-Postille „Bodensee-Rundschau“ weichen musste. Deren Aus kam vor dem Einmarsch der Franzosen am 20. April 1945. Couragierte Drucker verhinderten, dass die Rotation in letzter Minute gesprengt wurde.

Auch dieser glückliche Umstand ist ein Mosaikstein in einem Bild, das sich zum gelingenden Start des SÜDKURIER zusammenfügt, an dem der frühere DBZ-Geschäftsführer Georg Bräunig großen Anteil hat.

Die entscheidenden Hebel haben die Franzosen in der Hand. Nur sie können eine Zeitungslizenz erteilen und regieren durch Zensur in die Redaktion hinein. Der vormalige DBZ-Verleger Alfred Merk erhält keine Lizenz, vermutlich weil er in der NS-Zeit eine Zeitung herausgebracht hat.

„Vergangenheit war einwandfrei“

Dass stattdessen der „unbekannte und nichtkatholische Berliner Ullsteinmann“ – so Merk in skeptischer Distanz – zum Zug kommt, ist auch in dessen Wertschätzung bei der französischen Seite begründet. Sie sieht in Weyl den Garanten eines unbelasteten verlegerischen Neuanfangs.

Der Kontakt zu Capitaine Georges Ferber, gelernter Deutschlehrer aus Paris und Kulturoffizier der Militärverwaltung in Konstanz, ist eng. „Seine politische Vergangenheit war einwandfrei“, sagte Ferber Jahre später über Weyl. Er habe den Beweis erbracht, dass sein Land „das Wesentliche seines kulturellen Erbes unversehrt erhalten hatte“.

In der Praxis ging man indes ein Wagnis ein. Noch im August 1945 organisiert Weyl sein Vorhaben nur auf Grundlage mündlicher Zusagen. Eine Erlaubnis auf Papier erhält er erst Ende des Monats, nur acht Tage vor dem ersten Andruck. Sie kommt nicht von der zuständigen Militärregierung in Baden-Baden, sondern von einer untergeordneten Dienststelle in Freiburg. Das Kompetenzwirrwarr sollte Weyl später einige Probleme bereiten.

Arbeit in Wohnungen der Altstadt

Seine Leute treiben 70 Tonnen Druckpapier auf. Aber die Arbeit ist ein Seiltanz. Die Franzosen ordnen dem Druck ihrer Zeitung „Nouvelles de France“, die in ihrer Zone verteilt wird, alles andere unter. Der SÜDKURIER hat in der Rotation am Fischmarkt hinten anzustehen. Fast alle Räume sind requiriert, Weyls Redakteure sitzen in Cafés und Wohnzimmern in der Altstadt.

Da es noch keine deutschen Nachrichtenagenturen gibt, muss man überregionale Informationen aus Schweizer Zeitungen abschreiben. Radio Beromünster liefert weiteren täglichen Stoff. Im kalten Winter 45/46 müssen Redakteure Holz spalten und im Ofen Feuer machen. Zum Anheizen stibitzt man dem Archivar Hermann Fiebing alte Zeitungen aus dem Stapel.

Berufsverbot durch die Nazis

Nur wenige Woche hat es gedauert, eine Redaktion zusammenzustellen, die aus alten „Ullsteinleuten“ sowie Journalisten der früheren „Konstanzer Zeitung“ und der „DBZ“ besteht. Dazu kommen Männer, die unter den Nazis aus ihrer Stellung vertrieben wurden. Zu ihnen gehört Fritz Harzendorf, der erste Chefredakteur des SÜDKURIER. Bis 1933 hatte der geborene Konstanzer in der Göppinger Zeitung „Der Hohenstaufen“ gegen die NSDAP angeschrieben. Dann traf ihn das Berufsverbot.

Harzendorf, damals 44, hielt sich als Vertreter über Wasser. „Er verkaufte auch Kaffeemaschinen“, erzählt seine Tochter Agathe Bühler heute. Als Chefredakteur setzte er zusammen mit Verleger Weyl geistige Wegmarken: Mit der Niederlage war der Preis für Hitlers Herrschaft zu entrichten, die Besatzung war ein erster logischer Schritt zum politischen Wiederaufbau.

Auf die Gesinnung kommt es an

Den Kurs dafür stecken Eckener, Christiani und Weyl auf Seite 1 der ersten SÜDKURIER-Ausgabe ab. Man wolle zwar die Meinungsbildung der Leser erleichtern, heißt es im Editorial „An die Leser“. Doch mehr als auf die Meinung werde es auf die Gesinnung ankommen, „auf Güte und edlere Menschlichkeit – nachdem jahrelang nur Haß und Gewalt gepredigt worden sind“.