Kaum sind Zeitungen gedruckt, werden sie zu Paketen verschnürt und auf Lieferwagen geladen, die ins Verbreitungsgebiet ausschwärmen. Dort übernehmen Tausende Zusteller die Verteilung. Auf diese Logistik kann der SÜDKURIER nicht zurückgreifen, als man vor 80 Jahren die Druckmaschine in Konstanz anwirft. Man muss sich etwas einfallen lassen. Die Lösung: Ein Anschreiben mit dem Titel „Sehr geehrter Herr Bürgermeister!“

„Gendameriebeamte“ sollen helfen

Der Brief von 6. September 1945 schlägt vor, dass die Rathäuser in die Verteilung der Zeitung an die Abonnenten eingebunden werden sollten. Zunächst soll man „Ablagestellen“ für den Verkauf in Geschäften einrichten und durch „Milchfuhrwerke und Gendameriebeamte“ dafür sorgen, dass die Blätter ihren Weg in die Gemeinden des „Hinterlandes“ finden. Die Austräger, sollen vom Verkaufspreis (20 Pfennig) 5 Pfennig behalten dürfen.

Improvisationskunst und hoher persönlicher Einsatz führen zum Erfolg. Das Interesse am „Tagblatt für Bodensee, Schwarzwald und das obere Donautal“, wie der SÜDKURIER im Untertitel bezeichnet wird, explodiert. Dennoch brauen sich düstere Wolken zusammen, die ein politischer Wind herantreibt.

„Bildung einer selbständigen politischen Meinung“

Für den sind Verleger Johannes Weyl und seine Leute um Chefredakteur Fritz Harzendorf im Grund selbst verantwortlich. Denn der SÜDKURIER soll, wie es in der ersten Ausgabe heißt, „die Bildung einer selbständigen politischen Meinung möglich machen“. Daran sollen Leser mitwirken, aber eher gemeint sind „die Urteile und Anschauungen hervorragender Politiker, Wirtschaftler und anderer Berufener“.

Ein zentrales politisches Thema, auf das die französischen Behörden scharf achten, ist die Debatte über die sogenannte Entnazifizierung. Das bewegt die Menschen. Wer ist nicht alles in der NSDAP mitgelaufen oder hat unterm Hakenkreuz Karriere gemacht!

Jetzt geht es um die Frage: Sollen auch jene, die sich dem Regime nicht andienen wollten, die aber – sei es aus Opportunismus, sei es unter sanftem Druck – der Partei beigetreten waren, an der Zukunft bauen dürfen? Sollen „Persilscheine“ ausgestellt oder belastete Beamte entlassen werden?

„Charakterliche Bewährung“

Obwohl Fritz Harzendorf von den Nazis selbst kaltgestellt worden war, plädiert er im SÜDKURIER für eine differenzierte Betrachtung und billigt auch NS-Mitläufern die Chance einer „charakterlichen Bewährung“ zu. Auf solche Äußerungen blickt man in den Besatzungsbüros kritisch, unterstützt auch von deutschen „Säuberungskommissaren“.

So fühlt sich der SÜDKURIER-Mitgesellschafter Hugo Eckener, einst Herr der Zeppeline, zu einer schriftlichen Stellungnahme veranlasst. Er fordert, „dass wir einen Strich unter das machen, was in Torheit, Schwäche und Angst gefehlt wurde“.

Nicht „Rachegefühle“ seien angebracht, sondern „Verständnis und liebevollere Nachsicht für menschliche Schwächen“. Leute mit „einfachem Parteiabzeichen“ sollte man in Ruhe lassen „und ihr braunes Hemd mit dem Mantel der christlichen Liebe zudecken“.

Damit lehnt sich Eckener nicht nur gegenüber denen sehr weit aus dem Fenster, die von den Nazis aus Berufen gedrängt oder ins KZ gebracht worden waren. Es kommt auch bei den Besatzern zu einem medienpolitischen Beben. Ihr Zorn wirkt bis nach Paris.

Ein Minister schaltet sich ein, der Kommandeur der 1. Armee in Baden-Baden, General Jean de Lattre de Tassigny, und sein Zensur-Offizier Francois Ehrhard erhalten einen Verweis. Die Affäre ist da und zieht Kreise.

Steilvorlage für die „Antifa“

Eckeners Beitrag erweist sich als Steilvorlage für jene, die die Wirtschaft von früheren NS-Anhängern reinigen wollen und die sich schon damals „Antifa“ nennen. Sie wirken in Konstanz an einem „Widerstandsblock“ mit, der sich in der Bewegung „Neues Deutschland“ organisiert. Sie kann sich im Herbst 1945 französischer Rückendeckung sicher sein.

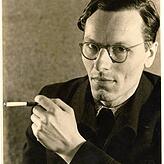

Die „Antifa“ trägt gegenüber dem SÜDKURIER dick auf und nennt die Zeitung ein „Sprachrohr der Reaktionäre“. Dabei tut sich Rudi Goguel hervor, vor 1933 Gewerkschafter und KPD-Mitglied. Unter den Nazis hat er 10 Jahre in Zuchthäusern und dann im KZ gesessen.

Goguel und die „Antifa“ berufen sich auf das von den Franzosen zugesicherte Recht, die politischen Strömungen (Parteien sind noch nicht zugelassen) in der lizensierten Presse zu Wort kommen zu lassen – also auch im SÜDKURIER. Man erhebt den Anspruch, redaktionell mitreden zu dürfen und pocht auf paritätische Mitbestimmung.

In Paris regieren jetzt die Kommunisten mit

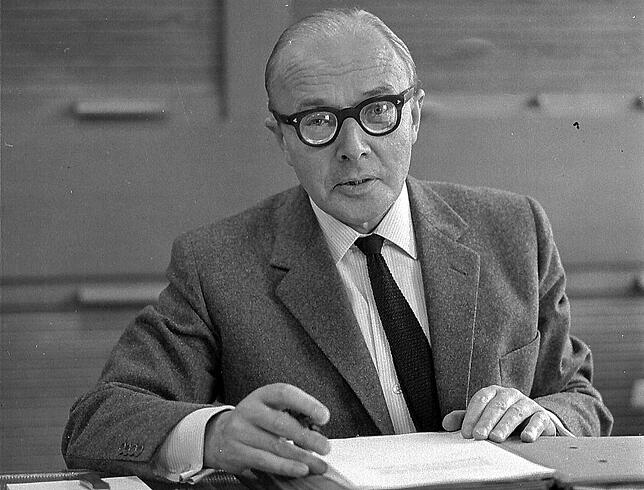

Johannes Weyl bietet Goguel und dem Sozialisten Karl Großhans die Mitarbeit an, lehnt deren Forderung aber ab. Er könnte die Sache wohl in seinem Sinne steuern, hätten die Wahlen in Frankreich im Oktober 1945 nicht zu einer Beteiligung der Kommunisten geführt.

Das schlägt auf die Pressepolitik in der Besatzungszone durch. Die neue Ordre lautet, die qualifiziertesten Autoren der Antifa „in den Spalten der Zeitungen willkommen zu heißen“.

Vier Parteileute als Führungsgremium

Der Druck auf Weyl wächst, er wird nach Baden-Baden einbestellt. In Konstanz löst man den ihm gewogenen Verbindungsoffizier ab und setzt Weyl den früheren Résistance-Kämpfer Marcel Degliame vor die Nase.

Seine Forderung: Die Zeitung ist so zu führen, dass sie alle Parteiströmungen abbildet – ein kaum praktikables Modell, dass Weyl nur ablehnen kann. In Baden-Baden wird daraufhin Ende Januar 1946 die Auflösung der SÜDKURIER-Gesellschaft verordnet und Weyl kaltgestellt.

In den Chefsesseln sitzt fortan ein Viererkollegium aus Karl Großhans für die spätere SPD, Rudi Goguel für die Kommunisten, Hermann Dörflinger für die Badische Christlich-Soziale Volkspartei BCVP und später Friedrich Munding für die Liberalen. Chefredakteur Harzendorf scheidet aus und baut in Göppingen eine neue Zeitung auf. Zurück bleibt der „Redaktionsausschuss“ als ein heterogenes Konstrukt.

Der Wind dreht sich wieder

Die Zeitung wird nun politischer. So gibt es die Rubrik „Aus dem Parteileben“. Man achtet auf Proporz, doch das Blatt wird politisch konturlos, und im Leitungsteam kommt es zu Konflikten.

Im Mai 1947 scheiden die Kommunisten in Frankreich aus der Regierung aus. In Konstanz entzieht man der „Antifa“ die Unterstützung und entsendet den gewogenen Gouverneur André Noel. Rudi Goguel zieht sich im Konflikt mit den drei anderen Politikchefs 1948 vom SÜDKURIER zurück und geht 1952 nach Ostberlin.

So kommt Johannes Weyl wieder ins Spiel, der sich seit seinem Ausschieden seinem Projekt des Südverlags mit Buchveröffentlichungen befreundeter Literaten aus seiner Zeit beim Ullstein-Verlag gewidmet hat.

Die Besatzungsbehörde in Freiburg annulliert am 29. Dezember 1948 den Entzug der Lizenz und setzt den Verleger drei Jahre nach der Wegnahme wieder ein.

Dritte SÜDKURIER-Gesellschaft geht an den Start

Am 1. Februar 1949 geht die nunmehr dritte SÜDKURIER-Gesellschaft an den Start – mit 26 Redakteuren, 3 Volontären und 95 Verlagsangehörigen. Die Zeitung wird um Beilagen wie „Für die Frau“ ergänzt. Ihre neue überparteiliche Ausrichtung stellt sie nach drei turbulenten Jahren im Untertitel deutlich heraus: „Unabhängige Informationszeitung für das Land Baden.“