Die großen Irrtümer und Fehlprognosen der Geschichte rufen heutzutage oft Spott hervor. Dabei schwingt nicht nur eine Prise Schadenfreude mit, weil selbst die klügsten Köpfe hin und wieder kräftig danebenlagen, sondern auch ein Überlegenheitsgefühl. Aus historischer Sicht sind falsche Prognosen lange vernachlässigt worden. Entscheidend ist ja nicht die erwartete, sondern die tatsächliche Entwicklung.

Der Technik-Historiker Joachim Radkau, der bis 2009 an der Universität Bielefeld lehrte, hält diese Sichtweise für falsch. Er ist der Meinung, Vorhersagen und Zukunftserwartungen seien aufschlussreich, wenn man das Denken und Handeln der Menschen in ihrer Zeit verstehen wolle. Wir haben einige der Irrtümer zusammengestellt:

Die Kernenergie ist sicher

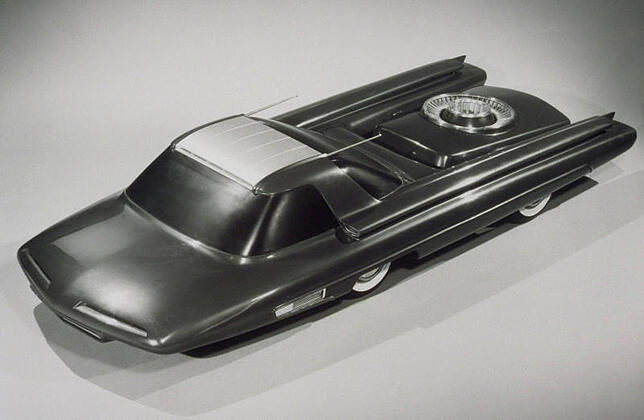

In seinem Hauptwerk „Das Prinzip Hoffnung“ schwärmte Ernst Bloch, bis zu seiner Ausreise nach dem Mauerbau Staatsphilosoph der DDR, vom „friedlichen Atom“. Die Atomenergie werde Wüsten wie die Sahara verschwinden lasen. Sibirien, Grönland und die Antarktis würden in eine Riviera verwandelt. Zu seiner Ehrenrettung sei angemerkt, dass in den 50er- und 60er-Jahren in Ost und West eine Atom-Euphorie herrschte.

Der Wissenschaftler Leo Brandt, Gründer der Kernforschungsanlage in Jülich, war überzeugt, dass Flugzeuge bald atombetrieben sein würden. In Amerika sah man reaktor-getriebene Straßenkreuzer im Kommen. Heute mutet es naiv an, wenn Forscher von einem „Atomcocktail gegen Schilddrüsenerkrankungen“ schwärmen oder behaupteten, dass nach einer Reaktorexplosion schon in 100 Metern Entfernung „keine nennenswerte Radioaktivität mehr“ festzustellen sei.

30 Jahre später entlarvte die Explosion in Tschernobyl diese These als Unfug.

Der Wald stirbt

1981 setzte das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ mit dem Titel „Der Wald stirbt – Saurer Regen über Deutschland“ ein Thema, das die Deutschen jahrelang bewegen sollte. Während die Kernenergie viele Menschen kaltließ, machten sich die Deutschen um ihren Wald umso größere Sorgen. 1983 sagte der „Spiegel“ ein „ökologisches Hiroshima“ voraus. Das Motto lautete „Erst stirbt der Wald, dann stirbt der Mensch“. Die 1980 gegründete Partei Die Grünen erlebte dank der Schreckensbilder toter Waldflächen ihren ersten Aufschwung. Selten in der Geschichte der Bundesrepublik erfreute sich eine Kampagne derart breiter Zustimmung wie die Initiative „Rettet den Wald“. Für Radkau verdeutlicht das vermeintliche Waldsterben das Manko vieler Zukunftsszenarien: weil sie eine mögliche Entwicklung zur unausweichlichen Tatsache erklären. In den 90er-Jahren zeigte sich, dass die Wälder nicht etwa gestorben waren, sondern stärker wuchsen denn je, und dass der saure Regen nur eine von vielen Ursachen für das Absterben der Bäume war.

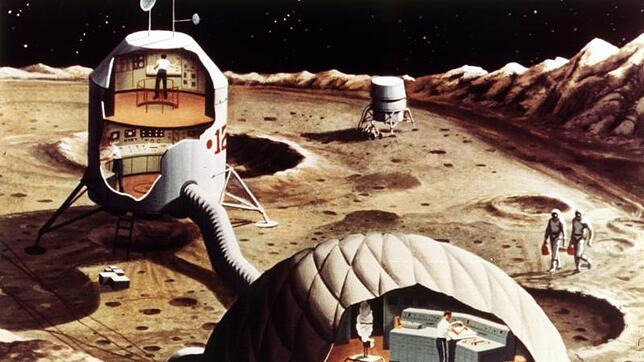

Reisen in den Weltraum

Die Mondlandung im Juli 1969 war ein weltweites Medienereignis. Allein die ARD sendete 28 Stunden lang aus einem „Apollo-Studio“. Dass gerade die Deutschen das Unternehmen so fasziniert verfolgten, war nicht zuletzt die Schuld von Eugen Sänger. Der Luft- und Raumfahrtingenieur galt bis zu seinem Tod 1964 als deutscher Raumfahrtpapst und hatte eine allgemeine Weltraum-Euphorie geweckt. Sänger glaubte, in absehbarer Zeit werde der Mensch in der Lage sein, Milliarden Lichtjahre entfernte Sterne zu erreichen. Interplanetarischer Touristenverkehr sei keine Utopie. Schon 1970 werde „die Menschheit in ihr kosmisches Weltalter treten.“ Die Gedankenspiele sahen vor, das Problem der Bevölkerungsexplosion durch Auswanderung in den Weltraum zu lösen.

Damals sinnierte der durch den Kinoklassiker „2001 – Odyssee im Weltraum“ (1968) bekannt gewordene Science-Fiction-Autor Arthur C. Clarke – immerhin Physiker – über Kolonien auf dem Mond. Seine Prognose: In 50 Jahren „dürfte es für jedermann wenigsten einmal in seinem Leben erschwinglich sein, den Mond zu besuchen.“ Das wäre dann in drei Jahren.

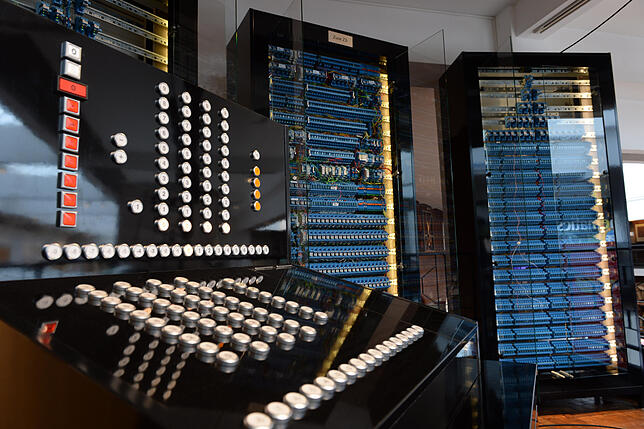

Keine Chance für Computer

Zu den schönsten Irrtümern gehören die Fehleinschätzungen von Männern, die es besser hätten wissen müssen. So hat Thomas Watson, damals Chef von IBM, 1943 prophezeit: „Ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer gibt.“ Allerdings waren Computer damals raumfüllende Kästen. Später war IBM maßgeblich daran beteiligt, dass nahezu jeder westliche Haushalt irgendwann über einen Personal Computer verfügte, selbst wenn Ken Olson, Präsident des Unternehmens Digital Equipment, noch 1977 überzeugt war: „Es gibt keinen Grund dafür, dass jemand einen Computer zu Hause haben wollte.“ Dabei hatte die Firma Hewlett-Packard knapp zehn Jahre zuvor den ersten PC auf den Markt gebracht. Die deutsche Firma Nixdorf verspielte seine gute Position auf dem Weltmarkt, weil sich Firmengründer Heinz Nixdorf gegen die Produktion solcher PCs sträubte: „Ich baue keine Goggomobile!“ 2010 hielt Microsoft-Chef Bill Gates das iPad für eine Totgeburt.

Wer will Schauspieler reden hören?!

Ausgerechnet die Einführungen von Kommunikationsmitteln und Massenmedien sind von Fehleinschätzungen begleitet worden. In allen Fällen waren prominente Zeitgenossen überzeugt, die Erfindungen würden sich nicht durchsetzen. Die Verbreitung des Telefons wurde bezweifelt, weil die Menschen lieber von Angesicht zu Angesicht kommunizieren würden. Auch das Kino galt zunächst als Jahrmarktattraktion, bevor das künstlerische Potenzial des Films akzeptiert wurde. Weiterentwicklungen wurden selbst von den führenden Köpfen der Branche für überflüssig erachtet. Der Hollywood-Tycoons Harry M.

Warner war ein entschiedener Gegner des Tonfilms: „Wer zum Teufel will denn Schauspieler sprechen hören?“ Sehr schön ist auch die Skepsis des legendären Filmproduzenten Darryl F. Zanuck, der sich 1946 nicht vorstellen konnte, dass sich das Fernsehen durchsetzen werde: Es werde sich „nicht länger als sechs Monate behaupten können. Den Leuten wird es langweilig werden, jeden Abend in so eine kleine Holzkiste zu starren“.

Schwerkraft verbietet das Fliegen

Jeder kennt die Schwarz-Weiß-Bilder aus der Stummfilmzeit über grotesk misslungene Flugversuche. Kein Wunder, dass die Zeitgenossen der Flugpioniere überzeugt waren, der Mensch sei nicht fürs Fliegen geschaffen, sonst hätte er ja Flügel. 1895 sagte der irische Physiker William Thomson, Flugmaschinen seien schon allein aus Gründen der Schwerkraft unmöglich. Dem Präsidenten der englischen Akademie der Wissenschaften war offenbar entgangen, dass Vögel ebenfalls schwerer als Luft sind. Außerdem war bereits zwei Jahre zuvor der erste Heißluftballon in den Himmel über England aufgestiegen. Der Deutsche Otto Lilienthal entlarvte die Überzeugung des Physikers mit seinem Gleiter als Humbug. Thompson starb 1907, er wird also mitbekommen haben, dass die Brüder Wright mit ihrem Doppeldecker, den sie 1903 mit einem Motor ausstatteten, seine Theorie widerlegten.

Wer braucht schon Automobile?

Buchtipp: Joachim Radkau: Geschichte der Zukunft. Prognosen, Visionen, Irrungen in Deutschland von 1945 bis heute. Carl Hanser Verlag, München 2017. 544 S., 28 Euro.