Diese Technologie kann das Menschsein verändern. Mit ihr rücken Therapien zur Behandlung von Erbkrankheiten einzelner Menschen wie auch Eingriffe in die menschliche Keimbahn in Sichtweite. Doch was erstrebenswert scheint, um Störungen des Blut- oder Immunsystems zu bekämpfen, lässt bei der Vorstellung von genetisch veränderten Babys zurückschrecken.

Genscheren: "Beste Behandlungsmöglichkeit, die man haben kann"

Neuartige Genscheren revolutionieren die Möglichkeit, in das Erbgut von Menschen präzise einzugreifen und es passgenau zu verändern. Unter dem Begriff „Genomchirurgie“ werden die entsprechenden Techniken zusammengefasst. Erste klinische Testreihen zur Bekämpfung der Immunschwächekrankheit Aids und von Blutkrebsarten wie Lymphdrüsenkrebs gibt es bereits.

„In der klassischen Gentherapie muss man ein zusätzliches neues Gen in die Zellen einbringen, um Defekte zu heilen. Mit der Genomchirurgie reparieren wir das defekte Gen direkt.“ So schildert Professor Boris Fehse den derzeitigen Fortschritt. Er ist Forschungleiter der Klinik für Stammzelltransplantation am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf und Mitautor einer Studie der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften über den Stand der Genomchirurgie beim Menschen.

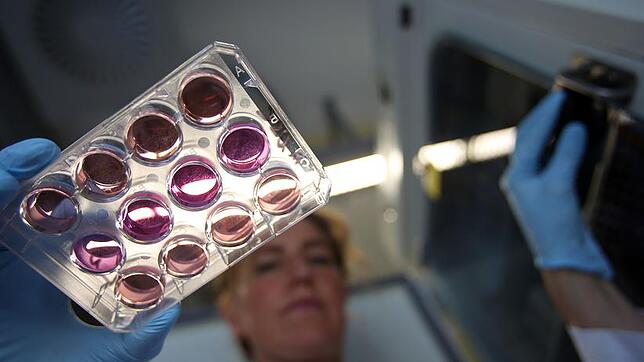

„Theoretisch ist das die beste Behandlungsmöglichkeit, die man haben kann“, erklärt Fehse. Bei Blutkrankheiten beispielsweise entnimmt man einem Erkrankten Blutzellen, kultiviert sie im Labor und repariert mit einer für die Heilung der Erkrankung speziell entwickelten Genschere den defekten DNA-Abschnitt eines Gens. In die Zellen eingebracht, lässt sich so jeder einzelne Buchstabe im Erbgut des Menschen bearbeiten: Man kann deren Reihenfolge ändern, einzelne Sequenzen entfernen oder hinzufügen.

Es ist zwar nicht auszuschließen, dass die Schere an einer falschen Stelle der rund 25 000 Gene, die der Mensch in jeder einzelnen seiner Körperzellen hat, ihren Schnitt setzt. Doch sind solche „off-target-Effekte“ sehr selten, weshalb auch die Forscher selbst fasziniert sind, wie präzise die Scheren genau die Stelle im Labyrinth des menschlichen Erbguts ansteuern, die sie reparieren sollen. Den Transport der Genscheren in die Zellen übernehmen Gentaxis. Das sind bevorzugt veränderte Viren, die zwar noch über die Fähigkeit verfügen, genetisches Material in die Zellen des Körpers zu transportieren, sich dort aber nicht mehr vermehren können. Sind die entnommenen defekten Zellen korrigiert, werden sie dem Erkrankten zurückgegeben.

Welche Krankheiten man mit Genscheren bekämpfen kann

Die Genscheren können zwar kontrollierter außerhalb des Körpers angesetzt werden. „Aber wenn man geeignete Gentaxis hat, ist das auch im Körper möglich“, berichtet Boris Fehse. Für manche Krankheiten wie die Hämophilie, die durch einen Gendefekt verursachte Bluterkrankheit, müsse man das sogar innerhalb des Körpers machen. Und zwar über die Leber. Dort werden die bei Blutern gestörten Blutgerinnungsfaktoren hergestellt, weshalb die für die Behebung des Defekts programmierten Genscheren auch in die Leberzellen transportiert werden müssen.

Für die Anwendung im Körper ist allerdings zu beachten, dass Genscheren und Virentaxis künstlich hergestellt sind. Sie stellen für das Immunsystem zunächst Eindringlinge dar, die es zu bekämpfen gilt. „Diskutiert wird deshalb, das Immunsystem begleitend zu dämpfen“, erzählt Fehse. Dadurch wiederum steigt die Empfänglichkeit für Infektionskrankheiten. Eine US-amerikanische Firma plant derzeit, noch in diesem Jahr erstmals Hämophilie bekämpfende Genscheren im menschlichen Körper tätig werden zu lassen. Mit den Ergebnissen der klinischen Studie ist aber wohl erst in ein paar Jahren zu rechnen. „Bei solchen Behandlungen muss immer das individuelle Risiko und der Nutzen für den Patienten abgewogen werden“, so Fehse.

Auch für die Therapie der Infektionskrankheit Aids greift man auf die Veränderung von Blutzellen durch Genscheren zurück. Die Forscher haben herausgefunden, dass rund einem Prozent der Europäer erblich bedingt in den Zellmembranen das Protein CCR5 fehlt. Ein Defekt, der äußerst segensreich wirkt, da es dem HI-Virus ohne CCR5 in der Regel nicht gelingt, in die Immunzellen des Blutes einzudringen. Hier liegen schon erste Testergebnisse vor, nachdem man infizierte Immunzellen entnommen, bei diesen im Labor mit einer Genschere das Gen für CCR5 beschnitten und die veränderten Zellen in den Körper zurückgegeben hat.

Bislang sind die Ergebnisse ermutigend: Bei einigen Patienten konnten die genomchirurgisch angepassten Zellen das Immunsystem stärken und das HI-Virus zurückdrängen. Unklar ist, ob der Effekt anhält und die Menschen dauerhaft ohne Medikamente auskommen. Die klinischen Studien laufen noch, wobei jeder Patient rund zehn Jahre beobachtet werden soll.

Ein weiterer Ansatz zielt auf die Bekämpfung von Blutkrebsarten. Bei Lymphdrüsenkrebs zum Beispiel versucht man, das Immunsystem „scharfzumachen“ gegen die bösartigen Zellen. Das geschieht, indem man auf die Immunzellen von Patienten Moleküle setzt, die Tumorzellen erkennen und zerstören können. Die dafür erforderlichen Gentechniken wurden in den letzten Jahren immer weiter verfeinert und bereits erfolgreich angewendet. Allerdings ist auch hier Vorsicht geboten, weil es möglich ist, dass die Immunzellen anders reagieren, als sie es sollten und scharfgemacht wurden gegen gesundes Gewebe.

Bleibt die Frage nach der Bezahlbarkeit solcher Hightech-Medizin. Auf die Gesundheitssysteme kommen jedenfalls mit der zunehmenden Leistungsfähigkeit der personalisierten, auf je einen Menschen abgestimmten Behandlungsmöglichkeiten neue Herausforderungen zu.

Es geht um Grundfragen des Menschseins

Professor Hans Schöler, Leiter des Max-Planck-Instituts für molekulare Biomedizin in Münster, ist wohl Deutschlands bekanntester Stammzellforscher. Seinem Team ist es gelungen, Nervenzellen des Menschen in pluripotente Stammzellen zu verwandeln. Das sind Alleskönner, die sich in jede Gewebeart weiterentwickeln können.

Herr Schöler, können wir mit der Genomchirurgie die Ausbreitung von Zivilisationskrankheiten unserer Gesellschaft, wie Diabetes oder Krebs, verringern?

Wir müssen bei der Genomchirurgie zwischen Behandlungen defekter Körperzellen und Therapien an der Erbsubstanz der Keimbahn unterscheiden. Die neuen Genscheren scheinen geeignet, Krankheiten einzelner Menschen zu bekämpfen; aber um ganzen Zivilisationskrankheiten den Garaus machen zu wollen, müssten wir das menschliche Erbgut der Keimbahn verändern. Davon sollten wir Abstand nehmen, denn wir sind weit entfernt, die Folgen unseres Tuns absehen zu können. Veränderungen an der Keimbahn sind nicht mehr rückgängig zu machen, und mit fehlerhaften Eingriffen in die Keimbahn müssten unsere Kinder und Enkel „leben“.

Wozu raten Sie?

Ich rate dringend zu einem Moratorium für Keimbahntherapien. Die Entwicklung ist so stürmisch, dass wir uns Zeit für eine Denkpause nehmen sollten. Hier werden Grundfragen des Menschseins berührt: Haben wir das Recht, die Keimbahn zu verändern, oder ist es sogar unsere Pflicht, dies zu tun, wenn wir damit Leiden unserer Kinder vermeiden können? Solche Fragen muss in erster Linie die Gesellschaft beantworten, das darf nicht der Forschung überlassen bleiben. Wohlgemerkt, damit meine ich nicht die Behandlung der Körperzellen einzelner Menschen.

Wer könnte eine solche gesellschaftliche Debatte anstoßen?

In Deutschland der Nationale Ethikrat, für die Wissenschaft der Verbund der deutschen Akademien der Wissenschaften.

Fragen: Myriam Hönig