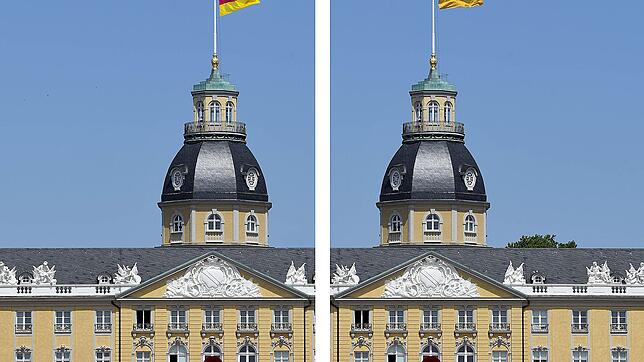

170 Jahre nach der Revolution von 1848 probt Baden erneut den Aufstand - diesmal allerdings im Netz. Die badische Fahne soll wieder auf dem Karlsruher Schlossturm wehen, findet Torsten Furrer. Der 34-jährige Bankkaufmann hat eine Online-Petition gestartet. Und ist selbst von der Resonanz überwältigt: „Ich fühle mich ein wenig wie der badische Che Guevara.“

Tausende Unterzeichner hat er bereits nach wenigen Tagen. Abgeordnete und Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) protestieren gegen ein Flaggen-Verbot aus Stuttgart. Viele sehen sich eines Stücks Heimat beraubt.

So harmlos fing der Fahnen-Streit an

Das Badische Landesmuseum wollte für seine Revolutions-Ausstellung im Schloss ein wenig Aufmerksamkeit und hisste im Frühjahr die rote Fahne. Ein Bürger aus Karlsruhe störte sich am revolutionären Symbol auf der ehemaligen Residenz der badischen Markgrafen. Und Stuttgart schritt ein.

Freundlich, aber bestimmt soll das Staatsministerium das Museum belehrt haben, was nach Landesverordnung möglich ist. Und was nicht. Die Landes-, Europa- und Bundesflagge ja - rote Fahne und gelb-rot-gelbe Baden-Flagge nicht. Museumschef Eckart Köhne zeigte sich einsichtig und hisste die Landesfarben Schwarz-Gelb. Letztlich seien doch alle Baden-Württemberger - und das Museum eine Institution des Landes.

Blöd nur, dass seit dem Stadtgeburtstag vor drei Jahren die Baden-Farben unbehelligt im Wind flatterten - bis zum Wirbel um die rote Fahne. Daran hatten sich die Karlsruhergewöhnt. „Zurück mit der Fahne!!“, fordert so ein Unterzeichner der Online-Petition. „Wir Badener lassen uns das nicht gefallen. Wenn es um unsere geliebte Flagge geht, da hört der Spass uff“, findet Initiator Furrer.

Rathauschef Mentrup meint, Verordnung hin oder her: „Seit Jahren hing die badische Fahne über dem Karlsruher Schloss, und das ist damit nicht nur Gewohnheit, sondern selbstverständlicher Ausdruck unserer heimatlichen Identität.“ Die Einmischung aus Stuttgart sei ein „kleinlicher Akt mangelnder Souveränität“.

Unterstützung kommt auch von außerhalb: „Wir wollen, dass die badische Flagge wieder auf dem Schloss in Karlsruhe weht“, schreiben die Badener CDU-Landtagsabgeordneten Tobias Wald, Uli Hockenberger und Albrecht Schütte. So wie es auch erlaubt sein müsse, dass die württembergische Flagge auf Dienstgebäuden weht.

„Das verletzt das Herz des Badeners.“

Eine Neuauflage der Baden-Frage nur wegen eines Fähnchens auf dem Turm? Robert Mürb, prominentester Verfechter der badischen Sache, glaubt das eher nicht. Der Vorsitzende der 30 000 Unterstützer zählenden Landesvereinigung Baden in Europa stellt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ein gutes Zeugnis aus.

Die Situation habe sich geändert. Jahrzehntelange finanzielle Benachteiligungen des badischen Landesteils im Hochschul-, Kultur- oder Krankenhausbereich seien inzwischen beseitigt. Das Fahnen-Verbot zeugt für ihn aber von mangelnder Sensibilität. „Das verletzt das Herz des Badeners.“ Die Politik von Kretschmann werde von dessen Verwaltung unterlaufen.

Dass Badener aus Württemberg gerne Unheil wittern, hängt auch mit der Bildung des Südweststaats am 25. April 1952 zusammen. Bevor sich Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern zum Südweststaat vereinten, gab es zwar eine Volksabstimmung. Am 9. Dezember 1951 stimmten fast 70 Prozent dafür, die Mehrheit der Badener (52 Prozent) war jedoch dagegen.

Das Bundesverfassungsgericht entschied zwar 1956, dass die Abstimmung wiederholt werden musste. Das geschah aber erst 1970. Da war das Land bereits zusammengewachsen. Nur noch wenige widersetzten sich. Doch offene Wunden gibt es einige. So wurmt es, dass der badische Autopionier Benz aus dem Namen des Stuttgarter Autokonzerns Daimler verschwand. Unvergessen bleibt auch, dass das Land Mitte der 1990er Jahre den Ausverkauf des Neuen Schlosses in Baden-Baden zuließ: Damals kamen zum Entsetzen von Historikern badische Kunstschätze unter den Hammer und wurden über die ganze Welt verstreut.

Wehret den Anfängen?

Baden-Württemberg ist inzwischen so selbstverständlich, dass das Land das Verbot nicht nötig hätte, findet Mentrup. Doch im Staatsministerium will man den Anfängen wehren und keine Ausnahmen zulassen. „Es gibt kein Baden und kein Württemberg - es gibt nur Baden-Württemberg.“ Weshalb also der Aufstand?

Weil es um badische Identität, Freiheit und Geschichte geht, meint der CDU-Bundestagsabgeordnete Axel E. Fischer, dem es „fast die Socken ausgezogen“ hat, als er vom Verbot hörte.

Es könnte sich aber etwas ändern: Zufällig läuft am 22. August dieses Jahres die Flaggenverordnung aus. Auf den Tag genau vor 200 Jahren unterzeichnete Großherzog Carl die Badische Verfassung. Sie gehörte zu den ersten geschriebenen Verfassungen Deutschlands und war die modernste. Eine neue liberale Flaggenverordnung wäre da doch ein passendes Geschenk, findet Mürb.

Flagge und Flaggenverordnung des Landes

Die baden-württembergische Flagge besteht aus zwei waagerechten Streifen - oben schwarz, unten gelb. In der 1953 verkündeten Landesverfassung werden die Landesfarben „Schwarz-Gold“ genannt. Die Flagge symbolisiert die Zusammenführung der alten Bundesstaaten Baden (gelb-rot) und Württemberg (schwarz-rot). Als besondere Form der Landesflagge gibt es in Varianten die Landesdienstflagge mit dem Löwen-Wappen. Sie wird als Hoheitszeichen geführt und darf im Gegensatz zur Landesflagge nicht von jedermann verwendet werden.

Die Beflaggung der Dienstgebäude des Landes ist in einer Verwaltungsvorschrift des Staatsministeriums aus dem Jahr 2011 geregelt. In Punkt 1.6 heißt es: „Wenn geflaggt wird, setzen die Landesbehörden neben der Landesdienstflagge (...) oder der Landesflagge grundsätzlich die Europaflagge und die Bundesflagge.“

Der Ministerpräsident kann demnach aus besonderen Anlässen an anderen als den ordentlichen Beflaggungstagen allgemein die Beflaggung der Dienstgebäude des Landes anordnen. Weiter heißt es: „Die Beflaggung ist bei örtlichen Anlässen auf Fälle zu beschränken, die nach ihrer besonderen Bedeutung eine amtliche Anteilnahme rechtfertigen.“