Seen zum Baden gab es schon immer in der Region. Und manche waren irgendwann sogar mit dem versorgt, was man heutzutage „Infrastruktur“ nennt. Toiletten, Umkleidekabinen aus Holz und vielleicht sogar ein Art Kiosk. Einer dieser Seen zählte zu den drei Gewässern, die einmal vor der Stadt lagen. Übrig geblieben ist der heute so beliebte Stadtsee. Den Rossweiher hat man beim Bau der Eisenbahn 1873/75 zugeschüttet. Heute befindet sich dort der Stadtgarten. Und dann gab es noch den Neuweiher – genau da, wo sich heute das wunderschöne Waldbad befindet.

Hier sind die Schwimmbecken gefliest, es gibt warmes Wasser zum Duschen und natürlich eine Lautsprecheranlage für Durchsagen. Dass die Toiletten und die Umkleidekabinen in bestem Zustand sind, das versteht sich von selbst. Denn die Stadtwerke, sie betreiben das Freibad, investieren ständig, um den Badegästen einen hohen Standard und viel Freizeitspaß zu bieten.

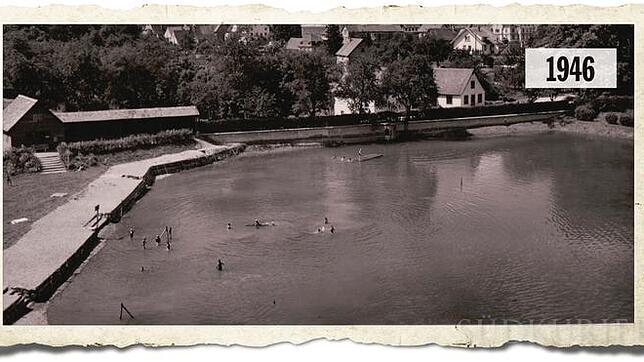

Mit dem Spaß war es nach dem zweiten Weltkrieg auch in Pfullendorf nicht so weit her. Viele Männer waren noch in Gefangenschaft und die Kinder mussten nach der Schule oft zu Hause helfen oder mit den Bauern aufs Feld. Wer durfte, und das Geld für den Eintritt hatte, der ging im Sommer ins Waldbad. Das gab es bereits seit 1884 und es wurde 1935 in „Franz-Josef-Bad“ umbenannt. In einer alten Beschreibung der Vorzüge von Pfullendorf ist von einer „segensreichen Fülle wohltuender Ruhe und Kräftigung der Gesundheit“ die Rede. Aber das ist längst nicht alles. „In seinem klaren, grün schimmernden Quellwasser spiegeln sich die dunklen Tannen und im Durchblick durch die grüne Umrahmung grüßt freundlich die aufsteigende Stadt“, heißt es weiter. Während der Nazizeit kamen als zusätzliche Dekoration noch Hakenkreuz-Fahnen hinzu. Nach dem Krieg waren sie verschwunden. Geblieben war aber das Waldbad, das mit 10 000 Quadratmetern Wasserfläche und einer Uferlänge von 300 Metern Einiges zu bieten hatte. Die Wassertemperatur lag bei etwa 15 Grad. Kein Wunder, denn beheizt wurde der Natursee natürlich nicht und das Wasser kam ja aus Quellen. Flora und Fauna hatten aber kein Problem mit der Wassertemperatur. Die Wasserpflanzen gediehen prächtig und Kröten und Frösche fühlten sich wohl. So kam auch der Name „Grottenbädle“ auf, an den sich noch manche Pfullendorfer erinnern.

Schließlich stand eine Modernisierung an, denn auch die Insektenplage nahm zu und das Bad wurde immer unattraktiver. Alle Maßnahmen fruchteten nicht. So entschied sich die Stadt, ein neues Waldbad für 2,2 Millionen Mark zu bauen. Am 6. Juli 1964 war Einweihung. Der einheimische Architekt Arno Hartmann hatte ganze Arbeit geleistet. Der SÜDKURIER veröffentlichte damals eine Beilage und allerlei Prominenz kam zur offiziellen Eröffnung. Mit einem großen Schwimmerbecken, einem Becken für Nichtschwimmer und für die Kleinen etwas zum Plantschen, mit Sprungturm und einer riesigen Liegewiese war das neue Freibad nun eine echte Attraktion. In den Jahren danach wurde immer wieder verändert und gebaut. Heute ist das Waldbad eine moderne Freizeiteinrichtung für alle Altersgruppen und auch bei Familien sehr beliebt. Und Kröten gibt es nur noch ganz selten.

Von Gucklöchern und Teer im Pfullendorfer Waldbad

Der 81-jährige Hermann Riester hat es nicht so sehr mit dem Baden. Er fährt lieber Rad. E-Bike, um es genauer zu sagen. Und immer dienstags, da gibt es Riesters Radtouren für Einheimische und Touristen. Diese Touren sind sehr beliebt.Nach dem Krieg ging Hermann Riester, damals ein kleiner Junge, aber immer gerne ins Schwimmbad, wenn Zeit dazu war. Denn er musste viel in der Landwirtschaft helfen und Taschengeld, wie es die Kinder heute regelmäßig bekommen, das gab es nicht. Aber die Mutter gab ihm immer mal wieder ein paar Reichspfennige. So hießen damals die Münzen, die bis zum Sommer 1948 Gültigkeit hatten. Dann kam die Währungsreform und Reichsmark und Reichspfennig hatten ausgedient.

Im Bad war damals schon was los, erinnert sich Riester. Es waren aber vor allem Schüler – die Älteren waren noch in Kriegsgefangenschaft oder im Krieg gefallen. Das Freibad, wie es damals war, das wäre heutzutage eine absolute Attraktion, ist Riester überzeugt. Denn schließlich war es das, was man heute als Naturbad bezeichnet. Im Prinzip sei es ein großer See gewesen, der durch Quellen und einen Bach gespeist wurde. Das Schwimmen sei wegen der vielen Wasserpflanzen allerdings nicht immer eine Freude gewesen und die Schnakenplage vermieste auch oft den Wasserspaß.

Um der Natur Einhalt zu gebieten – also die Wasserpflanzen am Wachsen zu hindern – kam der damalige Stadtbaumeister auf die Idee, den Seeboden mit einer Teerschicht zu bedecken. Eine damals durchaus moderne Methode. Der Plan ging sogar auf – auch, wenn der Erfolg von kurzer Dauer war. Dann schwammen Teerbollen auf der Wasseroberfläche und mussten mit Käschern entfernt werden. Auch den Uferrand hatte man geteert. Und wenn die Sonne so richtig heiß auf den Linzgau brannte, dann wurde der Teer leicht flüssig und man kam mit schwarzen Füßen nach Hause. Auch so mancher Badeanzug soll so seine Farbe gewechselt haben. Riester erinnert sich auch noch an eine Aktion, bei der der See mit Friedhofsplatten abgedeckt wurde. „Die waren schon erfinderisch“, sagt Hermann Riester schmunzelnd.

Gleich hinter dem Eingang befanden sich Liegenischen, die durch eine Buchenhecke abgetrennt waren, erzählt Riester weiter. Lauschige Plätzchen waren das, berichtet er mit vielsagendem Blick. Diese Nischen befanden sich auf der Seite zur Fuchshalde hin, wo heute die Umkleidekabinen stehen. Solche gab es damals natürlich – und auch getrennt nach Geschlechtern. Aha! Da darf die Frage nach den obligatorischen Gucklöchern natürlich nicht ausbleiben. Die wurden immer mal wieder gebohrt, sagt der 81-Jährige lachend. Er selbst habe aber nie einen Blick auf die nackte Weiblichkeit riskiert. Er sei da ja erst zwölf Jahre alt gewesen und das Interesse am anderen Geschlecht war noch nicht so ausgeprägt. „Heute ist das anders“, sagt er. Trotzdem: Das alte Bad sei gar nicht so schlecht gewesen und für eine Kleinstadt mit damals unter 3000 Einwohnern schon eine tolle Sache.