Obwohl es im Ersten Weltkrieg praktisch keine Bombenangriffe gab, die durch Zerstörungen das Stadtbild verändern konnten, setzte sich der Krieg optisch im Bild der Dörfer und Städte fest – und blieb dort für lange Zeit. Die Rede ist von den vielen Männern, die an Krücken gingen, weil ihnen ein Bein fehlte, oder die nur noch einen Arm besaßen.

Die Präsenz von hunderttausenden Kriegsinvaliden, die man damals als "Kriegskrüppel" bezeichnete, war so prägend, dass sich auch die Künstler mit den Invaliden befassten, vor allem, wenn sie selbst als Soldaten an der Front waren, wie der Maler Otto Dix.

Wie war es zu dem massenhaften Aufkommen an schwer Kriegsversehrten gekommen? Die Antwort liegt in der Technisierung des Kriegs, die sich schon vor 1914 mit der Einführung des Maschinengewehrs und der Schnellfeuerkanone angekündigt hatte. Das hatte auf den Schlachtfeldern furchtbare Folgen. "Millionen von Körpern wurden durch die Einwirkung von Waffengewalt verletzt", sagt der Freiburger Historiker Jörn Leonhard.

Ein Kanonen-Krieg

Es waren die Geschütze der Artillerie, deren Geschosse die meisten Soldaten töteten oder schwer verletzten. Der Erste Weltkrieg war ein Kanonen-Krieg. Bei großen Offensiven wurden bis zu 3000 Geschütze eingesetzt, der Donner war über 100 Kilometer weit zu hören. Das folgende Kurzvideo basiert auf einem Foto, das Beate Großmann aus Konstanz dem SÜDKURIER geschickt hat. Es zeigt ihren Vater Hermann Großmann (2. von links stehend), der als Unteroffizier in einem württembergischen Artillerieregiment diente.

Neben den weitreichenden Kanonen, die zwei bis drei Kilometer hinter den Schützengräben standen, gab es neue Waffen, die in den Stellungen abgefeuert wurden, um den Gegner im anderen Graben auf kurze Distanz mit Granaten zu belegen. Dazu dienten Minenwerfer und Steilfeuer-Mörser. Das Video unten zeigt Ferdinand Garelly (hinten links) im Kreis von Kameraden. Seine Tochter Doris Hahn (Konstanz) brachte es der Redaktion.

Die Wirkung von Artillerie- und Mörserbeschuss konnte mörderisch sein. Männer wurden im Trommelfeuer vor Offensiven getötet und manche, die überlebten, erlitten einen Granatschock, oft mit anschließender Nervenkrankheit. Das waren die sogenannten "Kriegszitterer". Die großen Kaliber, deren Einschläge die Soldaten irrsinnig machen konnten, wurden von schweren Mörsern verschossen. Das Video zeigt Franz Lehmann (sitzend, ganz links) mit seiner Mannschaft an einem 21-Zentimeter-Mörser (Bild von seiner Tochter Paula Lehmann aus Meersburg). Ein Geschoss wog 120 Kilo.

Kugeln zerfetzen die Körper

Schwere Verwundungen richteten Schrapnellgranaten an. Das waren mit Bleikugeln gefüllte Projektile, die etwa einen halben Meter über dem Boden detonierten. Die nach allen Seiten gestreuten Kugeln durchlöcherten Körper, Arme und Beine von Soldaten, die etwa ohne Deckung nach vorn Richtung Gegner stürmten. So starben 70 Prozent der Soldaten im Ersten Weltkrieg durch Artilleriebeschuss, zwei Drittel wurden durch Granaten schwer verletzt.

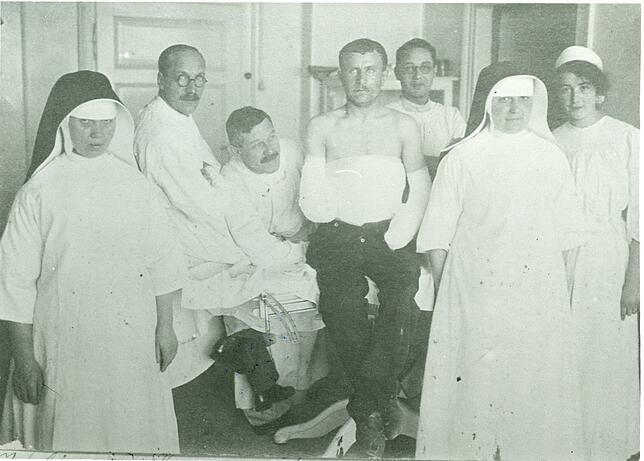

Wer durch den Beschuss mit diesen Waffen schwer verletzt wurde, kam im Sanitätszug in die Heimat und in ein Reservelazarett. Die gab es zahlreich in deutschen Städten. Meist wurden sie in Krankenhäusern eingerichtet, wo die Ausstattung schon vorhanden war. Auf Gruppenfotos von damals, für man alle nicht Bettlägerigen vor die Kamera holte, sind immer wieder Männer mit fehlenden Gliedmaßen zu erkennen.

Auch in der damaligen Singener Realschule, dem heutigen Hegau-Gymnasium, war ein Reservelazarett eingerichtet worden.

Da der Krieg viel länger dauerte als ursprünglich angenommen und immer mehr Verwundete und Kriegsversehrte behandelt werden mussten, wurde das Lazarett um eine Reihe von Holzbaracken erweitert.

Hier waren auch Patienten untergebracht, denen Gliedmaßen fehlten. Während bei Beinamputierten Krücken oder ein Holzbein zumindest Abhilfe schaffen konnten, gab es für armamputierte Patienten keine Hilfsmittel. Wer etwa vor dem Krieg Handwerker oder Arbeiter gewesen war, hatte enorme Probleme, wieder an seinen alten Arbeitsplatz zurückzukehren. Dem Chirurgen Ferdinand Sauerbruch ließ das keine Ruhe.

Nach ersten Versuchen in Greifswald führte der Mediziner im Singener Lazarett eine neue Operationsmethode ein, um den verlorenen Arm so gut es ging zu ersetzen.

Sauerbruch passte den Verletzten eine Armprothese an, die als "Sauerbruch-Arm" berühmt werden sollte. In einer Operation wurde ein Kanal durch die Oberarmmuskulatur des Patienten gelegt. Die Prothese besaß einen Bolzen, der durch diesen Kanal geführt wurde. Auf diese Weise wollte Sauerbruch die noch vorhandenen Bewegungsreflexe für die Handhabung der Armprothese nutzen.

Dass die Muskelbewegung auf die Finger der Hand übertragen werden konnten, war damals eine Sensation. Daher kamen viele Mediziner nach Singen, um bei Sauerbruch zu lernen. Dieser verband seine Erfindung mit der sogenannten Hüfner-Hand. Der Mediziner Jakob Hüfner (1875-1968) aus Rippberg im Odenwald hatte einen Mechanismus erdacht, der Muskelbewegungen auf Daumen und Zeigefinger übertrug und eine mechanische Ersatzhand aus Holz konstruiert. Sie konnte aktiv geöffnet und geschlossen werden.

Allerdings darf man sich nicht vorstellen, dass die Prothesenträger fortan ohne Beschwerden lebten. Es konnte zu Entzündungen kommen, und nicht jeder konnte sich einen teuren Sauerbruch-Arm leisten. Die Krankenkassen finanzierten die Prothesen nicht in dem Maß wie heute.

Werkstatt wird eingerichtet

Dennoch wurden so viele Sauerbruch-Arme gebraucht, dass sich in der Singener Ekkehardstraße die Einrichtung einer Prothesen-Werkstatt lohnte. Sie bestand bis 1920.

Das Produkt wurde als "Singener Arbeitsklaue" bekannt. Immerhin ermöglichte sie vielen Invaliden eine Rückkehr an den Arbeitsplatz, etwa in einer Werkstatt. Als Ferdinand Sauerbruch 1918 in Brüssel seine Erfindung vorstellte, lobte man sein Wirken – etwa mit dem Satz, das Singener Lazarett sei "eine Oase in der Wüste der Vernichtung".